La crise que nous vivons actuellement est certes historique, elle ne donnera cependant peut-être pas de grands films. Notre grande épopée, notre dramatique aventure nous poussant à nous isoler, rester seuls sans pouvoir quitter la maison, il est difficile d’imaginer que ce huis clos puisse se transformer en un long métrage palpitant et riche.

Pourtant, elle n’en est pas moins cinématographique tant elle renvoie par certains aspect à des images vues sur petit ou grand écran. Je vous propose un (très) petit tour du cinéma imaginaire que cet inédit à ouvert en moi.

L’ambiance générale, d’abord, fait toucher celle particulière de Mauvais sang. Dans une moiteur semblant préparer l’apocalypse, Paris est ravagée par une nouvelle maladie.

Pas d’amour sans amour, le virus se répand sans qu’on ne comprenne encore comment, faisant planer le doutes sur les sentiments et sur les raisons qui poussent aux rapprochements. Il faut aller vite, être le premier à trouver le vaccin quitte à dérober le germe du virus au laboratoire concurrent. Pour Alex (magnifiquement interprété par Denis Lavant) et son incroyable dextérité, cette course internationale sera son salut. Vite, avant que la mélancolie n’emporte tout. Courir imaginairement dans les rues vides avec l’amour moderne de David Bowie, le confinement est une belle occasion de replonger dans la belle version restaurée du film de Leos Carax et surtout dans sa bande sonore, aussi originale que sublime.

Dans sa dimension internationale, cette crise n’est pas sans rappeler le road trip de Brad Pitt pour comprendre avec le spectre de chaque pays la terrible épidémie de … zombies ! Dans World War Z.

Les gestes barrières et notamment la distanciation sociale évoquent les images de la Servante Écarlate.

Jamais plus de deux, un mètre de distance, des balades contrôlées et la nécessité de laisser passer, non pas pour lutter contre un virus, mais contre la propagation de la liberté dans une société totalitaire où la femme privé de tout droit devient un outil de procréation (je signale sur le sujet le très intéressant documentaire : Tu seras mère ma fille, qui retrace 100 ans de réappropriation de la femme de son corps et plus particulièrement de son ventre -à voir en replay sur France 5-).

L’effondrement, cette série qui lorsque nous l’avons regardée me paraissait absolument improbable voire impossible malgré le réalisme sordide auquel il nous confronte raconte comment la société s’écroule après une brutale pénurie de pétrole. Ces ambiances apocalyptiques que je ne pensais jamais vivre deviennent palpables, presque réelles.

Se rendre au supermarché est devenu aussi romanesque qu’un épisode d’Indiana Jones, la ferme autosuffisante un Éden à envier et les maisons de retraites, un mouroir infernal abandonné (cet épisode est presque prophétique de scènes rapportées par les journaux espagnols).

Pourtant, n’affectionnant pas le genre apocalyptique, j’ai le regret d’avoir épuisé toutes mes références cinématographiques.

Il restait ainsi un grand vide, un vide à combler par l’imaginaire. Quoi de mieux pour cela que les dessins animés. Rattrapant notre retard, nous nous sommes lancés dans un visionnage des pépites de l’animation que nous avions manquées. Mais bien loin de Disney, dans les dessins animés aussi, une centaine noirceur règne.

Another day of life, d’après le témoignage dans le livre éponyme du journaliste Ryszard Kapuscinski nous plonge au cœur du confusao de l’Angola de 1975 entre image d’archives, interviews contemporaines des victimes et acteurs principaux du conflit et images animées. Le style graphique se mêle étonnamment bien avec les images d’archives, ainsi que les images filmées contemporaines, il suggère sans trop de réalisme l’essence des personnages que l’on découvre avec intensité dans les rares photographies et vidéos tournées à l’époque. On suit au plus près de la pensée du journalisme, la guerre civile (qui se révèle n’avoir rien de civile tant elle est instrumentalisée par les deux blocs de la guerre froide) qui ravage le pays, l’évolution des situations, et cet européen qui a grandi dans une Pologne déchirée par la seconde guerre mondiale. Laissant progressivement son devoir de neutralité, il accepte difficilement d’avoir un impact sur la situation, de devoir agir, quitte à cacher une partie des informations à son éditeur. Ce point crucial le fait chavirer, il était parti journaliste, il reviendra en Pologne pour devenir écrivain. La force du film tient certes à l’aspect historique de cette guerre oubliée pour une indépendance fantasmée, mais aussi à son animation qui permet à la fois de synthétiser et de toucher au plus près du réel la situation, comblant les intervalles vides des scènes d’archives, avec une vision très personnelle : les images, doublée par un discours à la première personne, se défont, se détruisent, explosent, épousant la pensée du protagoniste. Le dessin prend alors une expressivité filmique rare. Une force qu’on lui connaissais notamment grâce à la magnifique Valse avec Bachir. Mais cet objet cinématographique est atypique par le mélange de sources et de styles d’image, ce qui lui confère une intensité et une puissance impressionnante.

Dans un style très différent, mais rejoignant la volonté biographique et le maillage entre image animée et images documentaires filmées, le long métrage Buñuel après l’âge d’or nous permet fictivement de suivre le cinéaste surréaliste et sa (petite) équipe en el laberinto de las tortugas – titre en espagnol. Ce labyrinthe de carapaces métaphorise les hameaux aux rues serrées perdus dans les Hurdes, région très défavorisée au nord d’Estrémadure en Espagne. C’est là que Buñuel a tourné son incroyable documentaire Terre sans pain en 1932. C’est ce tournage improbable que retrace le film d’animation, le documentaire étant à plusieurs reprises donné à voir montrant ce que filme la caméra d’Éli Lotar. On découvre le cinéaste espagnol, tiraillé entre la volonté de répondre au mythe du génie surréaliste et celle de voir et donner à voir une misère sociale insupportable dans l’espoir de changer les choses. La mort rode dans ce film d’animation, tout comme l’onirisme cauchemardesque, tous deux s’invitent sans crier gare au détour d’une image, d’une libre association d’idées, des personnages rencontrés ou du film terres sans pain lui même. Plus qu’un making off du film, on se retrouve dans la tête de Buñuel, partageant autant son imaginaire, les rouages de création des images surréalistes pourtant presque inconscientes, sa phobie des poules, mais aussi et surtout, son besoin de reconnaissance artistique notamment aux yeux de son père (Dali étant en miroir de cette relation, comme une figure tutélaire à admirer et à tuer pour la dépasser, montrant toute l’ambiguïté de cette amitié.)

Le surréalisme n’est pas complètement absent du très beau J’ai perdu mon corps. Comment ça, ma transition serait tirée par les cheveux ? Une main s’y balade, d’abord accompagné d’un œil bientôt crevé (comme dans Le chien Andalou ?), à la recherche du reste de sa chair, tantôt attaqué par des fourmis (si avec ça, on ne pense pas à Dali…), tantôt dans un nid avec des œufs (toujours pas ?), avant de tordre le coup au pigeon maman venant protéger ses oisillons à naître. Pourtant, malgré ce début étrange et inquiétant, cette main sans corps ne fait jamais virer le film dans le genre de l’horreur ou de l’angoisse. En effet, le caractère très poétique du film rendent ces scènes très émouvantes et cette main seule va devenir véritablement le personnage central de l’histoire pour qui va naître une véritable empathie et offrir des scènes d’une réelle beauté (notamment la scène du briquet, celle où la main vole seule attaché à un parapluie, ou celle où elle s’accroche au grillage rappelant l’iconographie forte de l’enfermement). Une chorégraphe belge fait elle aussi de la main un objet expressif et un personnage de danse à part entière, Michelle Anne de May, qui signe avec le réalisateur Jaco Van Dormael une série de pièces incroyables, dont voici un extrait du premier opus : Kiss and Cry.

Comme dans ces pièces, très vite, dans le film d’animation de Jérémy Clapin, la narration se centre sur la main, mais pas seulement la main coupée, celle aussi d’avant. On pourrait presque dire qu’on voit à travers les yeux d’une main. Celle de Naoufel, d’abord enfant à qui le père explique que pour attraper une mouche, il faut viser là où elle n’est pas, et non là où elle est. Puis ses mains sur un piano, ceux sur un magnétophone pour tout enregistrer, jusqu’au plus dramatique, puis ceux sur un interphone (le son est aussi particulièrement important dans le film, tant par la bande musicale que sonore : mettre ses deux mains sur les oreilles et se balancer jusqu’à entendre ses pas marcher dans la neige) d’une pizza livrée avec trop de retard et trop accidentée pour être acceptée. Puis les mains sur un téléphone pour composer le numéro de celle à qui il a parlé lors de cette livraison si spéciale pour la retrouver, et faire vriller le destin qui promettait à Naoufel un avenir aussi raté que cette première rencontre. Comme avec la mouche, il s’agit de le piéger. Suivre son destin comme si de rien n’était, continuer à marcher droit devant, et quand il ne se doute de rien, prendre la tangente, un mouvement improbable, imprévisible. Et se dérober. Se cacher pour ne pas qu’il nous retrouve. C’est ce que Naoufel fait en suivant cette voix de l’interphone, qui le conduira à devenir menuisier, construire l’igloo rêvé et tout avouer avant d’avoir la main coupée.Cette main coupée est le signe du destin qui l’a rattrapé ? Peut-être. Mais peut-être est-ce aussi une nouvelle tangente à saisir pour enfin effacer les regrets. C’est finalement une sublime leçon de vie que ce film livre à ceux qui le laissent les bouleverser.

C’est un tout autre destin que nous offre L’extraordinaire voyage de Marona d’Anca Damian, celui d’une petite chienne, neuvième d’une fratrie, tâche d’encre noir sur fond blanc. Je n’aime pas particulièrement les films sur les animaux, surtout sur les chiens et les chevaux, il faut bien l’avouer. Alors le pitch de Marona qui à l’heure de sa mort va revivre son histoire et raconter ses différents humains, c’était loin de m’enthousiasmer. Mais Thierry Chèze m’avait heureusement prévenu dans La dispute du 17 janvier (il était temps de se lancer) : « Cette histoire qui pourrait être mièvre, larmoyante au possible devient par son côté visuel quelque chose d’extrêmement ludique, d’extrêmement joyeux, d’extrêmement ambitieux ». Et en effet, l’animation de ce film est juste incroyable. La ligne, toujours grandement colorée, n’est jamais illustrative, certes expressive, mais surtout mouvante, vibrante… Vivante.

L’architecture de la ville de Paris grouillante de vie dans chaque partie de l’image se transforme à l’image des œuvres de Poliakoff, Miro, Mondrian, Bosch, Matisse, Picasso (les références sont aussi omniprésentes que finement citées), nous plongeant dans un tableau moderne et dynamique. Les personnages imaginés par le bédéaste Brecht Evens, que l’on reconnaît à son style mêlant encre et acrylique dans des dessins très graphiques et colorés, se forment et se déforment, emportant avec eux les lignes de leurs visages, de leurs corps et de leurs vies (les rayures de l’acrobate – rappelant les sculptures en fil de fer de Calder et son cirque – tournoient, zigzaguent, ondulent et sinuent avec lui, les rides d’une vielle dame affiche ses rêves alors qu’elle assoupie…). Et chaque personnage emporte avec lui son style graphique et sa technique, ainsi que son univers pictural. Le rendu est absolument fabuleux.Mais en plus de cette richesse dans l’animation, le scénario est lui aussi très subtilement mené. L’écriture d’une grande finesse nous chahute d’une émotion à l’autre, les abandons de Marona sont certes très durs, mais ils ne sont jamais dramatisés. La tristesse est tout de suite contrebalancée par beaucoup d’amour et de bonheur et la tendresse générale qui en découle donne à ce long métrage une narration très sensible, à l’image de son personnage principal. Marona ne s’apitoie jamais sur son sort, cherchant toujours à rebondir (comme la balle qu’elle court chercher au plus vite pour faire plaisir à son humain et voir son visage se remplir de joie quand elle lui ramène) et inscrit dans sa boîte à mémoire toutes les joies aussi intenses qu’éphémères : avoir un nom rien qu’à elle, un humain à veiller pendant qu’il dort, un petit coin pour dormir. Car, cette chienne est aussi la narratrice et sa lucidité est un régale : «Chez les chiens, le bonheur est l’inverse de celui chez les hommes. Nous voulons que les choses restent exactement comme elles sont, les humains eux, ils veulent toujours autre chose que ce qu’ils ont. Ils appellent ça rêver. Moi j’appelle ça ne pas savoir être heureux.» Un film qui donne envie d’aimer sans retenue ses proches mais aussi tous les instants intenses de nos vies, même les plus subtiles et intimes. C’est très certainement le film d’animation le plus audacieux qu’il m’a été donné de voir, un véritable régale visuel, sonore et sensible.

En 1988, Otar Iosseliani a une cinquantaine d’années quand il réalise pour la télévision ce documentaire sur Castenuovo dell’Abate, province de Sienne.

En 1988, Otar Iosseliani a une cinquantaine d’années quand il réalise pour la télévision ce documentaire sur Castenuovo dell’Abate, province de Sienne.

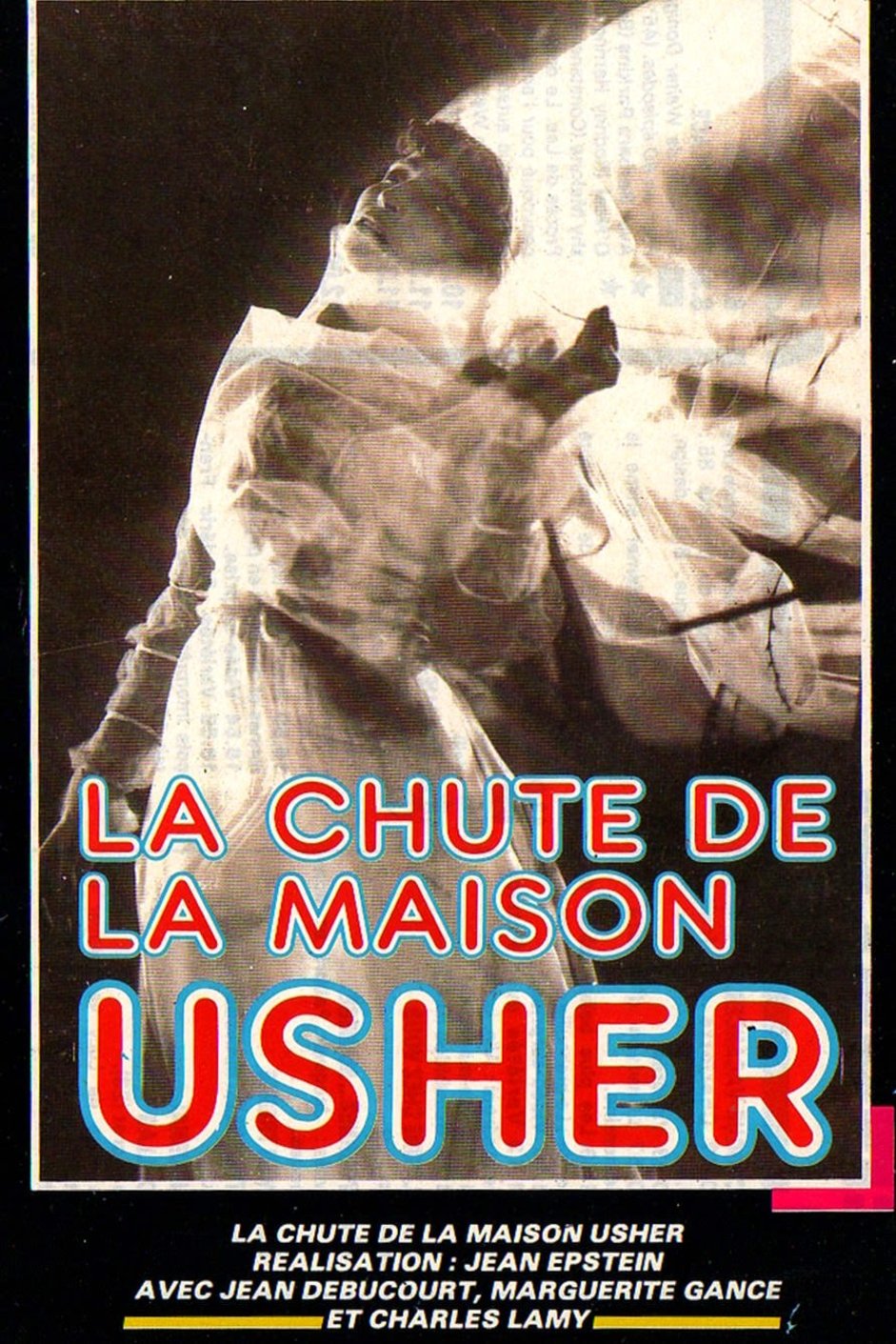

1894-1958) acteur sociétaire de la Comédie française, enseignant à l’Ecole de la rue Blanche et au conservatoire, metteur en scène, tourna beaucoup pour le cinéma, dans plus de 100 films !

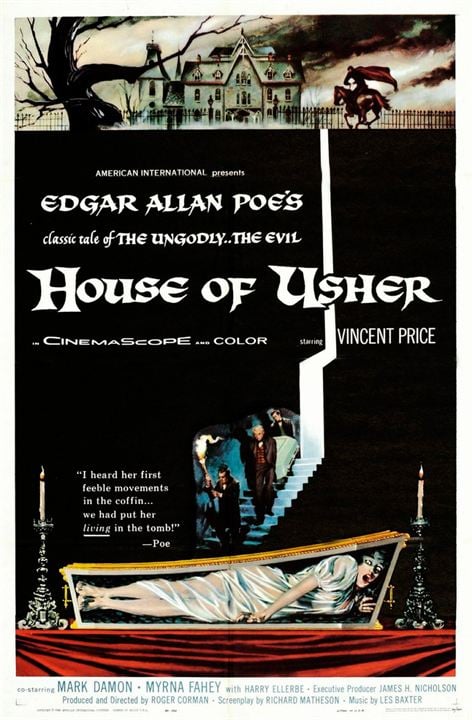

1894-1958) acteur sociétaire de la Comédie française, enseignant à l’Ecole de la rue Blanche et au conservatoire, metteur en scène, tourna beaucoup pour le cinéma, dans plus de 100 films ! House of Usher de Roger Corman avec, dans le rôle de Roderick, Vincent Price qui jouera, bien plus tard, le rôle de l’inventeur d’Edward aux mains d’argent de Tim Burton

House of Usher de Roger Corman avec, dans le rôle de Roderick, Vincent Price qui jouera, bien plus tard, le rôle de l’inventeur d’Edward aux mains d’argent de Tim Burton