Swing et les Femmes

Le problème du racisme de la société française envers les communautés rom n’est pas l’objectif du film. Gatlif prend même le problème à l’envers, comme si l’intégration d’un non rom dans la communauté rom était le sujet ou un sujet important. La grand-mère des beaux quartiers de Strasbourg qui accepte quasiment sans broncher (à part un « ça ne va pas du tout ») que son petit-fils fréquente quotidiennement les tziganes de la cité et qu’il y prenne des cours, y dorme, qui va elle-même en visite au camp, invite l’antiquaire rom prendre le thé, etc, c’est formidable mais pas très réaliste.

Il s’intéresse encore moins au racisme qu’impliquent les positions traditionnalistes de la communauté rom envers les non roms, appelés dans un grand tout essentialiste gadjo, au contraire il semble adhérer à une vision raciste qui considère une culture, la sienne, comme étant supérieure à toutes les autres (pire, en face il semble n’y en avoir qu’une, la non rom qu’il lui oppose ) et ce à travers la prétendue supériorité de sa « musique rom » (avec une concession qu’il devrait nous expliquer à la musique juive et arabe ou kabyle). Il aurait du mal à tenir la route face à un musicologue et musicien aimant, connaissant et faisant écouter toutes les musiques du monde…

Si le réalisateur semble n’avoir voulu fâcher personne, puisqu’au mieux on peut parler de critique et de dénonciation molles, c’est que l’objectif de son film n’est pas de dénoncer ou critiquer quoi que ce soit mais de divulguer la culture rom sans qu’il y ait la moindre zone d’ombre, au point que cela devient de la propagande.

Pourtant, le sujet de la place de la femme dans cette société semble le gêner franchement aux entournures. On sait bien que les femmes rom doivent précisément se rebeller contre leur culture pour s’émanciper. Le film commence par cette affiche avec laquelle on ne peut qu’être d’accord : « Paix et liberté. Concert exceptionnel avec un orchestre féminin ». Pour ensuite nous montrer (sans jamais vraiment le dénoncer… tout en le dénonçant… mais avec un sourire compréhensif) que les femmes sont toujours à la cuisine et dérangent les hommes qui ne peuvent pas faire des choses plus intéressantes « sérieusement » (le mot est employé), à savoir faire de la musique… Elles devraient faire la vaisselle sans faire de bruit et ne pas papoter entre elles. D’ailleurs elles sont envoyées étendre le linge…

Soudain le plus machiste de tous, le professeur tant admiré de guitare, découvre, en s’en moquant, -alors que les murs sont couverts d’affiche depuis des jours- qu’un concert est prévu sans eux les hommes … Et pour finir, tout le monde joue ensemble sans le moindre conflit ouvert. Mais il ne faut pas s’en réjouir : pas de prise de position contestataire des femmes qui avaient fait cette affiche, pas de libération de leur parole, pas de résolution de conflit. Pire, voici la solution proposée par le film : chacun•e sa place et pas d’histoire. Les femmes finissent par jouer au concert (voix ou instrument) mais après avoir pris longuement des leçons des hommes et s’être bien fait taper sur les doigts… toujours si gentiment et joyeusement qu’on est censé accepter la place subalterne que le film donne aux femmes. Elles ont fini en somme par être dignes de se produire au grand concert, non sans peine !

Rappelez-vous également cette fête qui se prolonge par la belle rencontre entre cultures musicales manouche, yiddish, kabyle à la station essence… entre musiciens hommes exclusivement tandis que soudainement, sans explication, les femmes, tout aussi musiciennes, repartent à pied sur la route, certes en dansant et en chantant mais le fond du sujet est qu’elles rentrent à la maison… à eux le professionnalisme, à elles la frivolité.

Quel est le message de Gatlif ? Il cautionne la discrimination faite aux femmes car s’il ne la nie pas toutt à fait, il ne la reconnaît jamais vraiment et nous encourage à ne pas la prendre à mal : c’est la culture rom, semble-t-il nous dire, et pour finir, allez, tout le monde est quand même ensemble à faire de la musique dans ce merveilleux camp rom.

Et finalement l’affiche féministe qui ouvre le film m’apparaît comme un alibi contredit par tout ce qui va suivre, et comme un écran de fumée.

Pourtant toute culture évolue et on ne peut que le souhaiter. Comme l’a fait remarquer le public, nous en étions là, il n’y a pas si longtemps, et nous en sommes même souvent encore là…

Et le personnage de Swing qui donne son titre au film ? Quelle énigme ! Un personnage androgyne mais qui est bel et bien une fille et tout le monde le sait dans le camp. Max le découvre vite à son tour. Faut-il s’habiller en garçon et se comporter en garçon pour pouvoir vivre comme les hommes dans la société rom, c’est-à dire libre ? A méditer dans un film où l’on vante beaucoup l’amour de la liberté …

NB Je vous recommande l’excellente histoire des roms, en italien et je ne sais pas si le livre a été traduit en d’autres langues, de Spinelli : Rom questi sconosciuti (« Roms, ces inconnus »). Santino Spinelli, c’est Alexian, le musicien rom italien de l’Alexian Group, licencié en musicologie et en langues, il enseigne Langues et culture rom à l’université de Trieste.

Swing et Liberté

Dans Swing nous retrouvons la thématique de la double identité de Gatlif, né d’un parent rom, sa mère et un parent non rom, son père. Cette double appartenance à la communauté discriminée et la communauté discriminante, certainement pas toujours facile à gérer, traverse les films de Gatlif, qui traite de la difficulté et la possibilité d’une rencontre, d’une acceptation, d’une entraide et d’un amour mutuels.

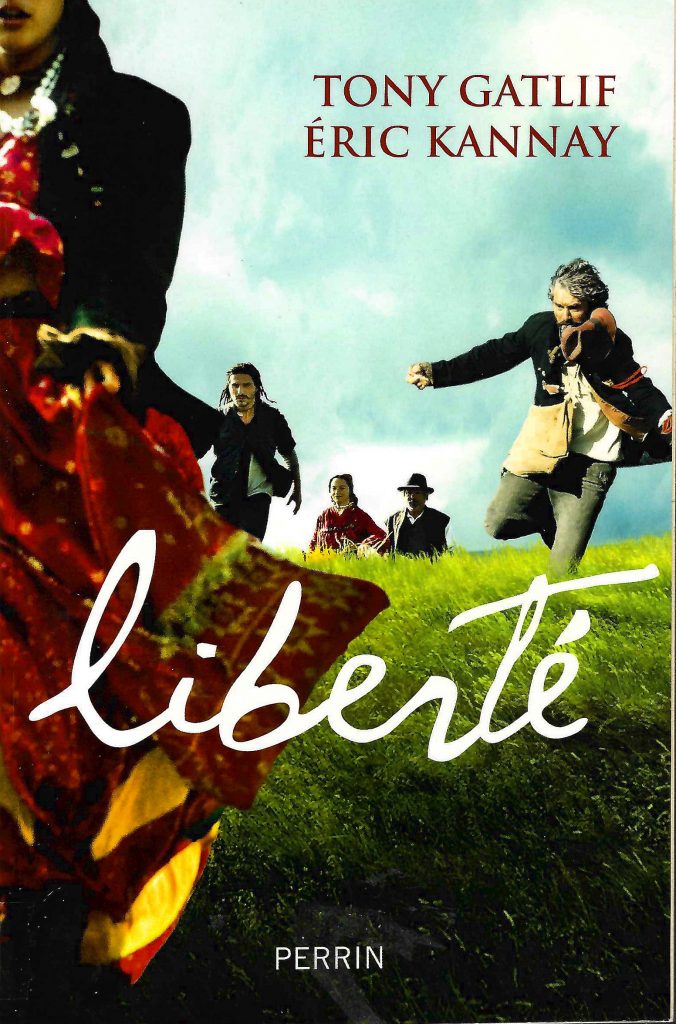

Ce film, Swing, en est un exemple à travers l’amour entre un gadjo et une rom, mais le plus emblématique à cet égard est sans doute Liberté (2009) dont il a écrit le scénario et dont il a voulu ensuite tirer un roman, en collaboration avec Eric Kannay, qui a été sa plume, aux Editions Perrin, en 2009.

Je n’ai pas vu le film Liberté. Le roman est très moyen mais ses qualités sont ailleurs. Il évoque la persécution et les rafles de roms sous la France de Vichy en collaboration avec les occupants nazis pendant la seconde guerre mondiale, et finit sur la déportation de la communauté rom vers un camp d’extermination. Porrajmos est le nom donné par les roms au génocide de leur peuple par les nazis : sur deux millions de roms vivant en Europe avant la guerre, 500 000 environ ont été exterminés au motif qu’ils et elles avaient au moins un grand-parent rom. La famille tsigane dont s’est inspiré Tony Gatlif a été déportée à Auschwitz le 15 janvier 1944.

Le vétérinaire du village, Théodore, essaie de sauver la communauté rom qui vient traditionnellement faire les vendanges chaque année au village en leur cédant à la propriété de la maison et du terrain de son grand-père. Il les fait ainsi sortir du camp où la police française les a enfermés. Sédentarisés, ils et elles ne sont plus passibles du fichage par la gendarmerie des nomades depuis 1912, qui les oblige à présenter un carnet à l’arrivée et au départ d’un lieu de séjour, et ne sont plus repérables par les nazis. Il compte sur l’aide de l’institutrice Lise Lundi qui va les scolariser, ce personnage étant inspiré de la résistante Yvette Lundy, déportée pour avoir fait de faux papiers.

Mais c’est sans compter sur la soif de liberté des roms qui reprendront la route. Arrêtés par les Allemands tout près pourtant de la frontière belge, ils et elles n’éviteront pas la déportation. Dans ce livre, les liens sont affectueux entre les villageois et les roms, le mot « heureux » est souvent répété, il y a de l’entraide, les roms sauvent la vie du vétérinaire, victime d’un coup de sabot de cheval, avec leur savoir ancestral. Cette harmonie est rompue par la guerre, « leur guerre » comme disent les roms.

Ce qui me frappe, c’est le parallélisme mais aussi le contraste entre les deux films.

Le thème de Porrajmos est au cœur du film Liberté, nous sommes dans le temps et l’action du film. Dans Swing, le génocide est introduit par un témoignage rapporté par une très vieille femme, sur le mode donc de la mémoire (photos et récit), une scène rapide et moins bien intégrée au film.

Dans Liberté, le p’tit Claude, un enfant orphelin qui, menacé d’enfermement puisque menacé par sa famille d’accueil de le mettre à l’assistance publique va suivre les roms, lui le gadjo, jusque lors de la dernière nuit tragique, car ils sont devenus sa seule famille : « je veux devenir bohémien », leur dit-il. Il partage avec eux l’amour de la liberté qui donne son titre au film et au roman. Dans Swing, c’est au contraire un gosse des beaux quartiers (certes délaissé par une mère qui se consacre à son travail, mais il vit douillettement avec une grand-mère aimante et des frères et sœurs,) qui veut se marier avec une rom, car d’abord séduit par leur musique puis par l’amour de la liberté, à chacun.e de juger, j’ai été, pour ma part, moins convaincue et moins émue.

Monica Jornet