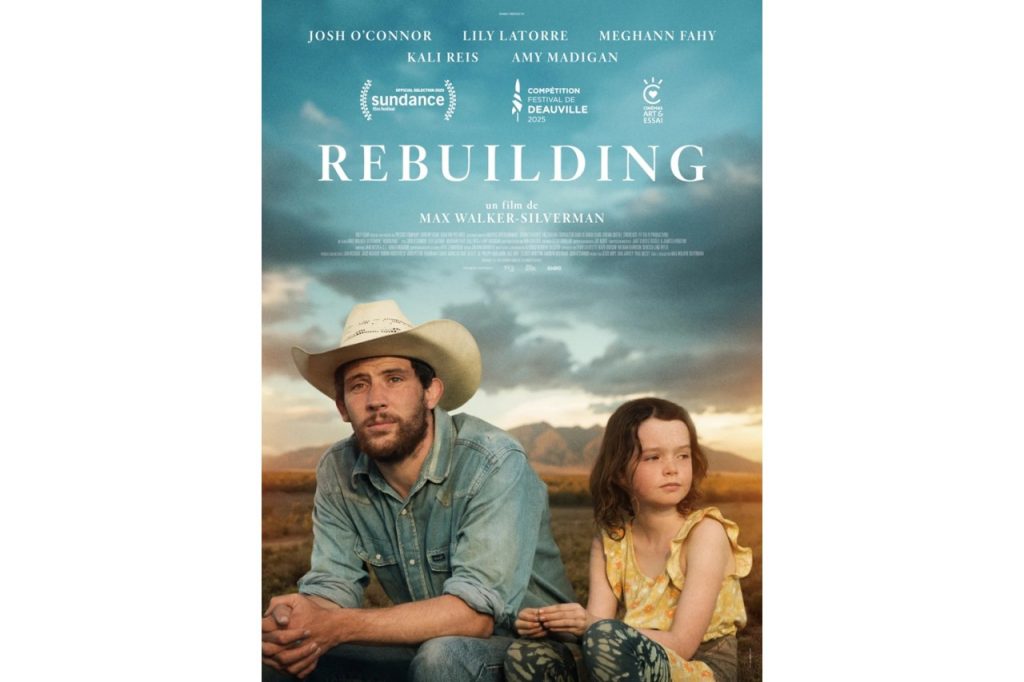

Ce film est le second long métrage du réalisateur américain de 32 ans, Max Walker-Silverman. Le premier, A Love Song, fut présenté en 2022 au festival de Sundance. En 2020, il avait réalisé un court métrage, Chuj Boys of Summer.

Rebuilding n’a rien d’un blockbuster (2 spectatrices à la séance où j’étais), et à mon sens, pas davantage d’un western, le fait que le personnage principal, Dusty, incarné par Josh O’Connor, soit un « cow boy » ne change rien. Non, rien de tout cela: nous sommes loin du ‘bruit et de la fureur’, loin des Indiens, loin des conflits armés ou des guerres de gangs. Nous sommes dans un film dont on pourrait presque dire que rien ne se passe, si ce n’est l’écoulement du temps, des jours, des heures, des semaines. C’est un film lent où la parole est rare, contenue et retenue, mais où les gestes et les regards comptent. Ce film veut ‘laisser du temps au temps’.

Ce temps défile au rythme mélancolique de Dusty, un cow-boy qui a tout perdu après qu’un feu gigantesque ait détruit sa maison et calciné les bois qui l’entouraient. Le regard de Dusty, longs plans fixes sur un paysage calciné, vient et revient à plusieurs reprises sur cette terre qui a été la sienne. Il n’a plus rien, est contraint de vendre ses quelques vaches pour avoir un peu d’argent… Le mot ‘home‘ a également perdu son sens car le mobile-home dans lequel il s’installe, hébergement de fortune que les autorités mettent pour un temps à la disposition de ceux qui, comme lui, ont tout perdu, est froid, impersonnel et vide. Dusty ne se hâte pas pour déballer les quelques cartons dans lesquels il a pu ‘sauver’ ça et là des effets personnels, témoins d’une autre vie, la vie d’avant.

Dusty est seul, c’est un homme taiseux, souvent courbé qui ne veut pas se montrer: il est séparé de sa femme Ruby, et de sa fille Callie-Rose dont il ne s’occupait pas beaucoup jusqu’à présent. C’est avec et grâce à elle qu’il va réapprendre à tisser des liens. Josh O’Connor joue ce rôle tout en retenue, s’effaçant souvent, et s’excusant presque d’être là, le tout de façon intense. Il est de tous les plans, visage éblouissant de douceur. Dusty reste en dehors des autres, il doit surmonter sa timidité pour participer à cette communauté de gens qui n’ont plus rien, qui parlent peu (que dire de ce qui leur est arrivé? les mots sont inutiles) ou plus du tout mais qui sont tous unis dans l’adversité. Tout comme eux, Dusty parle peu, se dévoile peu, reste enfermé à l’intérieur de lui-même.

Ce personnage est malgré tout d’une grande sensibilité: sensible à la nature, aux animaux, et aux autres aussi. Il lutte en silence pour se reconstruire, le regard lointain, vers un chez lui qu’il aimerait retrouver. Certes, il a une certaine forme de résignation et de fatalisme, mais au fond de lui-même Dusty pense que tout n’est peut-être pas perdu, qu’un nouveau départ est possible. Se reconstruire, rebuilding oneself, reconstruire une maison, rebuilding a home, prend du temps et ce n’est pas seulement un rêve insensé: c’est un but à atteindre.

Le film a été tourné dans l’état du Colorado: on y voit des terres immenses à perte de vue, des routes dont on se demande où elles mènent, un fleuve au fond d’une vallée encaissée. Tous ces paysages grandioses qui peuvent disparaître du jour au lendemain, à cause d’un gigantesque incendie, nous sont montrés en plans larges et toujours fixes, pour que notre regard, comme celui de Dusty, s’imprègne de cette nature fragile que les bouleversements climatiques peuvent anéantir: c’est du moins ce que l’on croit d’abord, mais il y a toujours le fol espoir que les choses vont s’arranger….que la nature va reprendre ses droits et elle aussi se reconstruire. Il faut du temps : peu pour détruire, mais beaucoup pour reconstruire et renaître. C’est peut-être ce que le rythme lent du film veut nous faire comprendre.

Dusty et ses compagnons d’infortune sont à mes yeux les nouveaux Joad des Raisins de la colère: plusieurs scènes me rappelent celles du film de John Ford. Ce sont les fermiers du XXIème siècle, ou éleveurs de bétail, qui, n’ayant plus rien, vivent de petits boulots, partagent le peu qu’ils possèdent autour d’un feu, s’entraident comme ils le peuvent, essaient de vivre tout en sachant qu’un jour, ce qu’on leur a prêté, les maisons mobiles mises à leur disposition, ne le seront pas éternellement et qu’il faudra reprendre la route longue et sans fin. Mais contrairement au roman de Steinbeck ou au film de John Ford, il n’y a pas de colère, pas de heurts, pas de violence montrée: ce n’est pas la même misère, les causes sont différentes. Dusty veut emprunter de l’argent pour reconstruire car sans argent rien n’est possible. Le banquier auquel il fait une demande de prêt n’a pas la férocité des banquiers de Steinbeck. Celui-là montre de l’empathie, parle à Dusty doucement sans s’énerver, s’excuse même, mais le résultat est sans appel, comme pour les déracinés du roman de Steinbeck.

On pensera aussi à Nomadland, film de Chloé Zhao sorti en 2021, qui nous présentait des gens déclassés, vivants dans des mobile-homes et gagnants quelques dollars grâce à de petits boulots.

Dans ce film, les grands espaces sont toujours présents, des espaces qu’il est parfois difficile de situer précisément, des bois avec des clairières quelque part sur une longue route connue par son numéro. Le réalisateur filme ces routes infinies qui sont au coeur de la culture américaine: les routes s’étirent partout, les pick-up avec leurs trailers y défilent, tout comme les voitures cabossées et pleines à craquer qui roulent entre l’Oklahoma et la Californie dans le roman de Steinbeck et le film de John Ford. A ceci près que Dusty ne se dirige pas vers le Montana, comme il l’avait éventuellement envisagé, mais va un peu plus loin dans le Colorado, sur sa terre qui a brûlé et dont il ne reste que quelques pans de murs et des tombes: là-bas it is his home.

Chantal