Journal de bord des Ciné-rencontres de Prades (2025)

Samedi 26 juillet, 17 h 00

Le 66ème festival des Ciné-rencontres, avant la soirée de clôture et la Palme d’or de Cannes avec Un simple accident de Jafar Panhani, ne pouvait mieux se conclure que par un hymne au cinéma, dans sa dimension totalisatrice (tous les genres, du documentaire à la fiction) et originelle : Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière à Lyon et délégué général du festival de Cannes, nous propose avec Lumière, l’aventure continue, sorti un 22 mars, jour anniversaire de la première projection de la Sortie des usines Lumière en 1895 – acte de naissance du cinéma – un voyage éblouissant aux sources du septième art. Pour célébrer les 130 ans du cinéma, pas moins de 100 vues (véritables petits films de 50 secondes) sur les 1500 tournées entre 1895 et 1905 par l’équipe des frères Lumière et de leurs opérateurs sont ici collationnées en 11 chapitres qui évoquent tous les domaines couverts par Auguste et Louis sur une musique de Gabriel Fauré : la vie quotidienne saisie dans des instantanés insolites et humoristiques, le peuple, le mouvement et les voyages, l’Histoire et l’armée.

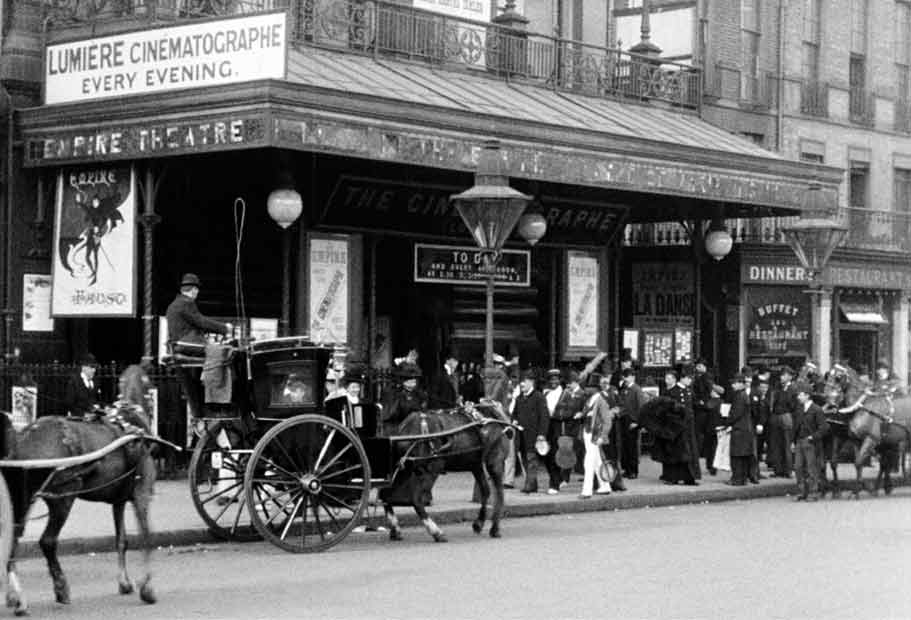

Thierry Frémeaux, dans un commentaire sobre et fluide, entre érudition et lyrisme, rappelle quelques étapes de la naissance du cinéma : la découverte du kinétoscope pat Thomas Edison à l’été 1894, le dépôt par Louis d’un brevet du « cinématographe » dont Léon Bouly possède déjà la marque, La Sortie des usines Lumière, donc (sur une pavane de Fauré) dans 3 versions avec ou sans voiture à cheval, qui impressionna beaucoup l’assistance, et notamment un certain Léon Gaumont, et surtout le 28 décembre 1895, la première projection publique de 10 films devant la « bonne » société au Salon indien du Grand café, au 14, boulevard des Capucines, près de l’opéra Garnier. Des salles s’ouvrent partout, plus de 2000 films seront réalisés, des opérateurs couvriront le monde entier, se déplaceront à Alger, Boston, Moscou, Naples, Saigon. Le 25 janvier 1896, L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat provoque, non la terreur qu’un mythe tenace associe à cette première projection célèbre à Lyon, tout au moins une surprise et un émoi légitimes lié à la diiagonale du champ et à la ligne de fuite de la voie ferrée donnant l’illusion que le train fonce sur les spectateurs : l’art et la vie semblent indissociables.

Tout le cinéma à venir est en germe dans ces vues Lumière dont les motifs semblent couvrir l’humanité et le monde entiers et la forme épouser le réel pour mieux le magnifier : le commentaire évoque ainsi « la force d’un sujet et l’idée d’un mouvement ». « La splendeur du monde porte notre regard (de spectateur) vers une exigence que nous ne soupçonnions pas » – exigence liée plus à la forme qu’au fond, universel et éternel, dans lequel chacun peut se reconnaître par la magie d’un plan fixe et pourtant vibrant de vie et d’émotion : « dans les films Lumière – explique Agnès Varda en épigraphe du film – les gens qu’on voit, ce ne sont pas nos ancêtres, ce ne sont pas nos grands-parents ou nos aïeux, c’est nous. » Le plus étonnant est que Louis Lumière pensait ou affectait de penser que « son invention » était sans avenir »…: il faut dire qu’il répondait ainsi à un concurrent potentiel, Georges Méliès, désireux de lui acheter le brevet de son invention…Le film multiplie les vues en redonnant à chaque petit film sa fraîcheur et son unité originelles sans rechercher un montage factice ou des fondus-enchaînés : Thierry Frémaux fait lui-même oeuvre de création en montrant en quoi les frères Lumière ne furent pas seulement des inventeurs, des artisans du cinéma mais des artistes, les tout premiers cinéastes qui se firent les « exégètes de leur époque » et surent la rendre spectaculaire. On n’en finirait pas d’énumérer les vues proposées dans ce film. Les 10 films tournés depuis mars et projetés au Grand café témoignent de cette recherche de l’insolite du quotidien capté par la caméra, de la passion du mouvement, de l’amour des enfants ou de l’humour lié aux décalages, aux situations cocasses : la sortie des usines Lumière, la voltige à cheval (d’un soldat affectant la maladresse), la pêche au poisson rouge, un congrès de photo à Neuilly, un forgeron au travail (chemise blanche et cravate), le goûter de bébé, la place des Cordeliers à Lyon, un ponton et un plongeon, et, dans le registre burlesque, le saut à la couverture et le célèbre « arroseur arrosé », premier gag de l’histoire du cinéma, le film préféré de Jean-Luc Godard. Le comique se nourrit du vertige du mouvement, tels cette querelle de bébés autour d’une cuillère et de la nourriture, cette assiette et ces plats tournants d’un magicien ou les arabesques d’un serpentin décrivant un panache blanc. Si un concert de musique familial semble relever du documentaire, le croisement des scénarii crée une fictionnalisation avec la partie de cartes qui se termine en querelle des joueurs arrosés. Le peuple, les travaux et les jours sont également à l’honneur : des pêcheurs raccommodant des filets (préfiguration d’une scène de La Terre tremble de Luchino Visconti ?), des batteuses de blé (plan composé offrant différents points de vue), des faneurs (respectant frileusement le cadre et les marques fixés par la caméra), un chargement de coke dans des brouettes et wagonnets par des femmes mineurs à Carmaux, des lavandières en blouse, des laveuses et enfants à Epinal, mais aussi un moulin à aube dans une rizière japonaise. Si le Paris historique est bien pris en compte (la Tour Eiffel, les Champs-Elysées), nombre de pays en effet, avec leurs coutumes, dans le chapitre « Terres lointaines », sont représentés : l’armée mexicaine – exercice à la baïonnette et alerte de soldats sortant d’une ferme – le départ d’un paquebot dans le Tonkin, la sortie de la cathédrale de Cologne (idée comparable à celle des usines Lumière), le transport en commun à Boston, dans Washington street. Une vue doit tout dire. Malicieusement, le commentaire nous apprend que le cinéma fut…chassé des Etats-Unis en 1896 au nom de lois protectionnistes (par rapport à Edison ?). Il est revenu par la grande porte : Hollywood s’est bien rattrapé !!

C’est sans doute dans les considérations techniques que ce film est le plus précis et le plus instructif. Thierry Frémaux montre en effet, comparaisons à l’appui avec de grands réalisateurs, que le septième art s’invente et s’invite déjà dans ces vues si rapides et minimales en apparence. Et ce autour de questions simples : comment charmer avec la seule réalité ? Comment impressionner le spectateur ? Il suffit parfois d’une vue hypnotique, la contemplation de rochers à Biarritz. Où mettre la caméra pour rendre la vie, toute la vie, rien que la vie la plus plus étonnante ? Ainsi, le regard espiègle des enfants ou des passants posant pour la caméra lors d’une cérémonie ou d’un vieux monsieur organisant une scénographie – quand celle-ci n’est pas elle-même filmée et visible dans un autre plan, comme sur l’affiche du film – annonce le regard-caméra, avant Monika de Bergman : on pense à ces faneurs traversant les champs et fixant l’objectif ou à la leçon de gymnastique où chaque athlète, sous la férule du professeur, a à coeur d’exécuter un mouvement pour la caméra, si minimal ou fantaisiste soit-il. On est souvent déjà dans le making off ou la mise en abyme, le film dans le film : une vue où un homme les yeux bandés doit casser des pots offre au regard des spectateurs de cinéma que nous sommes la vision des spectateurs de cette scène clownesque. Ailleurs, un opérateur est filmé attendant l’événement ou l’insolite avant de tourner la manivelle. Certaines vues, bâties sur un scénario, constituent un véritable plan-séquence, telles Batterie dans la montagne qui voit défiler des soldats selon les diagonales de la montagne en un mouvement de troupe de plus en plus pressant…Le travelling semble aussi avoir été inventé dès cette époque : la caméra s’installe sur un pont de bateau, une plateforme de train, voire sur le toit d’une locomotive. Alexandre Promio, opérateur prolifique, filme ainsi un panorama à Venise ou l’arrivée du président Emile Loubet à Toulon. L’un des derniers plans montre la plateforme mobile d’un pont : et avec le plan large, la pellicule de 75 mm, embrassant l’inauguration du Château d’eau lors de l’Exposition universelle de 1900, on est déjà chez Fritz Lang ou D. W. Griffith. Quant à la malle-poste du Paris-Lyon-Méditerranée, n’a-t-elle pas un avant-goût de diligence comme dans La Chevauchée fantastique de John Ford ?

Cadre fixe, profondeur de champ, composition des plans – tout est ici déjà en place et fait signe vers les autres arts. Les frères Lumière ont compris que l’innovation viendra de l’inédit, de l’accident, tel ce chariot militaire coincé dans un ravin – instant décisif, du William Wellman ou du John Ford avant l’heure ! L’embarquement d’un bateau au port de la Ciotat, les panaches de fumée évoquent aussi un tableau de Turner. La vue des « mauvaises herbes » ne serait-elle pas un souvenir des Brûleuses d’herbes de Jean-François Millet, et cette femme surveillant des enfants qui jouent aux Champs-Elysées, n’est-ce pas du Manet tout craché ? Tels les peintres impressionnistes, les frères Lumière sont attentifs aux détails, aux miroitements, aux mouvements – comme dans cette vue d’une rue de Stuttgart.

Les frères Lumière sont des précurseurs : Thierry Frémaux multiplie les références, voyant dans une bataille d’oreillers dans un dortoir une annonce du Zéro de conduite de Jean Vigo. Il discerne deux branches originelles du cinéma : d’un côté, Méliès, qui préfigurerait la folie et la magie de Fellini et la Nouvelle Vague, de l’autre les frères Lumière, qui conduiraient à Rossellini. Le générique final est suivi, comme pour réparer un oubli, montrer une dernière filiation avec l’actualité, de l’évocation d’un remake de la Sortie des usines Lumière par Francis Ford Coppola, aux côtés duquel apparaît l’ami Bertrand Tavernier : le film lui est dédié.

« La mort cessera d’être absolue lorsque ces appareils seront livrés au public » – proclamait un journaliste lors d’une projection.