« Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes (…) c’était un mélange d’activité, d’hésitation et de paresse, d’utopies brillantes, d’aspirations philosophiques ou religieuses, d’enthousiasmes vagues, mêlés de certains instincts de renaissance ; d’ennui des discordes passées, d’espoirs incertains (…) L’ambition n’était cependant pas de notre âge (…) Il ne nous restait pour asile que cette tour d’ivoire des poètes, où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. A ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l’air pur des solitudes (…) nous étions ivres de poésie et d’amour. » Soif d’absolu et désenchantement, sensation de satiété et sentiment de vacuité – le cocktail romantique de Nerval en prélude à Sylvie, déjà déployé par la lancinante Confession d’un enfant du siècle de Musset, infuse « Mes provinciales », neuvième long métrage de Jean-Paul Civeyrac, qui se place en son quatrième volet sous le signe du « soleil noir de la mélancolie », du spleen baudelairien et l’obscure clarté des Filles du feu, dont l’auteur se pendit à 47 ans dans la rue parisienne aujourd’hui disparue de la Vieille Lanterne…

Citations, références multiples – littéraires, musicales et cinéphiliques au premier chef – et jusqu’à ce pèlerinage nervalien innervent et imbibent ce film passionné, où les clins d’œil diégétiques de ces étudiants en cinéma se magnifient dans un célèbre adagietto extradiégétique de Mahler, où l’érudition foisonnante le dispute à l’émotion vraie de la culture : Etienne, Jean-Noël et Mathias s’en nourrissent et s’en abreuvent, à l’excès, en vase clos peut-être pour certains critiques ou spectateurs, dans un bouillonnement selon moi juvénile et sincère qui nous rappelle notre jeunesse… Abondance recouvrant un manque d’amour, une quête de sens, ivresse et déréliction romantiques nous renvoyant dans les reflets incessants de la culture l’image de la peur de vivre, d’une identité encore incertaine, d’une soif de formules aussi éclatantes que mystérieuses qui délivreraient un sens. Qui de nous dans son adolescence fragile ou sa jeunesse embarrassée n’a jamais placardé sur les murs de sa chambre, entre deux posters, des aphorismes superbes et déprimants comme « la jeunesse, ce n’est peut-être que de l’entrain à vieillir » de Céline dans son Voyage au bout de la nuit ou « il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir », dans les Journaux intimes de Baudelaire ? Douleur aussi profonde que complaisante, pose et déchirement romantiques qui siéent bien à ces jeunes, épris de culture plus qu’érudits ostentatoires – milieu étudiant où la référence vous habite et vous confirme dans votre identité, où les connaissances affleurent à l’âme et vous viennent aux lèvres…

Le cinéaste s’interroge bien en effet sur cette jeunesse, ivre de création et de fête, d’amour et d’amitié, d’affirmation de soi et de filiations spirituelles : quand les liens du sang ne suffisent pas ou déçoivent, en mode mineur, Etienne s’éloigne de ses parents aimés, d’un milieu moins cultivé, et, en majeur, le professeur de cinéma, Pygmalion tendre et ébouriffé, reflet du cinéaste lui-même enseignant à Paris VIII, noue une relation privilégiée avec son étudiant Etienne, que le fils jaloux pointera d’un trait assassin. Beau film sur la filiation socio-culturelle, intellectuelle et affective à travers ces références, au cinéma de Garrel (on pense à L’Ombre des femmes), à la Nouvelle Vague – à Mes petites amoureuses et à La Maman et la Putain de Jean Eustache pour les premiers émois amoureux et l’oscillation entre deux femmes, à l’air paumé, et le regard si intérieur d’Etienne (Andranic Manet), lourd et engoncé mais insaisissable comme évanescent, séducteur impénitent et malgré soi si craquant qui ne croirait pas à l’amour, ce côté Antoine Doinel de Truffaut et Hippo dans Un monde sans pitié d’Eric Rochant. Le refus de la séduction comme suprême séduction, l’agaçante coquetterie que lui reproche non sans raison un camarade mais aussi la peur enfantine de décevoir, de ne pas être à la hauteur qui le plombe au lit au matin de son premier tournage – et il faut que ce soit Héloïse, plus douée, plus prometteuse, mais prête à être son assistante, qui vienne l’arracher à son appartement, à sa fuite dans la paresse et le déni de soi. Film qui convoque aussi Rohmer, dans un certain marivaudage amoureux, mais avec plus de mouvement, un basculement marqué entre l’optimisme et le désespoir là où l’auteur des Nuits de la pleine lune préfère la demi-teinte des mélancolies rêveuses : la discussion entre Etienne et Valentina, sa première colocataire (jouée par Jenna Thiam), rappelle en un hommage appuyé Ma nuit chez Maud où deux jeunes gens dissertaient déjà sur Pascal : ici, Civeyrac s’amuse avec la jeune fille à montrer à Etienne son comportement immature en amour, les contradictions entre ses sentiments et ses aventures, avant de le dédouaner dans une pirouette amusante sur le don total de soi en amour, corps et âme, dans chaque nouvelle relation. L’amour est-il un contrat moral, que’Etienne pense d’abord respecter par-delà les égarements du corps, ou le pur et cruel jeu du désir, qui justifie ou que justifierait un certain jésuitisme ?

Jamais bavard ni racoleur, Mes provinciales offre une émouvante méditation sur l’urgence et l’usure de l’amour entre Lucie restée à Lyon et Etienne monté à Paris, son délitement avec l’absence, le veule détricotage des sentiments tandis que la tendresse proteste et que le corps réclame ses droits, l’abandon au hasard plutôt que l’effort pour perpétuer le lien, l’intimité amicale, une tête posée sur une épaule, la confiance née des regards, cet amour que le jeune homme et le spectateur sentent éclore dans la familiarité de coloc’, dans les promenades complices, que tente Etienne d’un baiser importun après l’aveu par Annabelle d’une rupture- et qui pourtant ne naîtra jamais. Tempéraments trop différents, la tiédeur apparente et l’incandescence farouche, l’enfermement dans l’idéal et l’étreinte du réel, malgré les tentatives de rapprochement, la complicité intellectuelle, lui assistant pour un scénario à une réunion pour les migrants, elle l’accompagnant au cinéma, touchée par la pure beauté des visages dans Sayat Nova de Paradjanov : l’amour promis s’est enlisé dans une amitié sans lendemain, qui peine à s’exprimer lors de retrouvailes au café…

Romantiques, « Mes provinciales » le sont aussi totalement dans le règne de l’ambiguïté, l’alliance des contraires, et cette fluctuation permanente des désirs et des élans : amitié trop souvent guettée par l’amour (chez Jean-Noël, homosexuel renonçant pourtant à son attirance pour Etienne ou la sublimant) ou amour d’Etienne se déguisant, puis se perdant dans les lacs de l’amitié amoureuse pour Annabelle ; fidélité de l’âme mais comment la concilier avec l’exultation des corps, même au prix d’une caution pascalienne justement bien jésuitique !? ; soif de solitude essentielle en son lit, créatrice devant sa table de montage – et pourtant effervescence sans fin d’une colocation, d’un cours ou d’un couloir de fac ; don total de soi en amitié et pourtant retour à sa dignité méconnue et bafouée pour Jean-Noël qui veut bien certes aider Etienne à faire son film mais ne peut supporter que son avis compte si peu au regard de l’opinion de Mathias le hautain, pape critique intransigeant (âpre Corentin Fila, instinctif et économe de ses effets comme dans Quand on a dix-sept ans de Téchiné) ; passion dévorante de l’oeuvre à venir, sans cesse différée, jamais exhibée pour Mathias dont la culture et l’exigence font pardonner (difficilement toutefois) un esprit critique systématique et un dogmatisme (inconsciemment ?) vexant pour ses camarades qui se sentent au mieux complexés, et le plus souvent méprisés – douleur indicible pourtant d’un artiste éternellement insatisfait et qui n’a peut-être rien produit, dont le suicide éclaire les abîmes et foudroie tous ses proches, renvoyés à leurs rêves inouïs – tel Claude Lantier, le peintre génial et raté de L’Oeuvre de Zola. Il aurait fallu que Mathias aimât un peu plus cette réalité qu’il célèbre enfin lors de sa promenade nocturne avec Etienne sur les quais de Seine, qu’il acceptât plus souvent comme alors de trébucher, qu’il ne cachât pas sa souffrance créatrice dans son délire critique, qu’il ne disparût pas des jours entiers sans qu’on sût où il habitait et ce qu’il faisait. Pour avoir confiance en soi, faire un peu plus confiance aux autres, surtout lorsque la contradiction appelle le débat, la répulsion apparente le mystère de l’amour, quand la vie réelle et militante incarnée par Annabelle Lit (Lee d’Edgar Poe ?) rencontre contre toute attente l’art gratuit et sublime de Mathias au détour d’un couloir universitaire. Les êtres sont rarement ce qu’ils paraissent : aucune définition intellectuelle, aucune appréhension extérieure ou sociale ne saurait même les approcher : Civeyrac explique ainsi sa bienveillance de cinéaste – dût-il renoncer à imposer selon Critikat un point de vue sur ses personnages – « chacun a ses raisons », selon le mot de Renoir dans La Règle du jeu.

Alors, renoncement final au rêve ou mûr accommodement avec le réel ? La vie, dans sa pointe la plus aiguë, l’amour, l’art, ici incarné par le cinéma, et la passion (au sens le plus général du terme) mènent ici une folle sarabande : comment vivre dans l’absolu de ses choix, de ses passions et la nécessaire conciliation des contraires, l’équilibre des élans ? Qui aime trop son métier risque de perdre son amour ; qui s’enferme dans une relation amoureuse risque de s’y étouffer ; la vie, l’art, le métier se jalousent sans fin – et il faut se faire violence, feindre une passion modérée, s’épuiser inépuisablement à donner à l’autre des preuves d’amour, l’écouter et le regarder profondément lors d’un skype sans paraître distrait, lointain, comme Etienne avec Lucie si aimante, si exigeante (Diane Rouxel).

Le noir et blanc, instrument d’une stylisation poétique, d’un réalisme non naturaliste, apparaît ici d’un usage particulièrement romantique : il exhale une mélancolie rêveuse, magnifie Paris avec l’évolution des personnages – des immeubles aveugles et bouches de métro happant le provincial à la Seine crépusculaire, aux monuments miroitants aux yeux ébaubis d’Etienne et Mathias ; disant le quotidien, il semble ancrer le film dans une époque mythique, années 60 ou 70, alors que tout se passe en avril 2017, au premier tour des présidentielles ; familier et doux-amer, très actuel en somme avec ses Femen et ses Zad, il nimbe ce récit d’apprentissage – amical, amoureux, culturel et professionnel – d’une singulière aura d’éternité : évocation souvent réaliste, balzacienne (par-delà l’inquiétude créatrice et la référence à Flaubert) d’une conquête ici fébrile de Paris, il proclame la fièvre et pleure le désenchantement. Entre tradition et modernité, entre Rossellini et Sorrentino, l’art et la création, mis en abyme ici par Les Lettres luthériennes de Pasolini, recherchent le même point d’équilibre que l’individu prisonnier du quotidien et de ses rêves : si « être dans le vent, selon la formule de Gustave Thibon, est une ambition de feuille morte », faut-il attendre avec Novalis, dans ses Hymnes à la nuit, de mourir « chaque nuit aux feux de l’extase » ?

Et si Etienne, amoureux de Bach, renonce à faire du cinéma et se contente de travailler sur des télé-films, s’il se marie avec Barbara, secrétaire d’une société de production, belle fille un peu terne, par rapport à ses « petites amoureuses » de cinéma, son horizon est loin d’être occulté : le plan large sur un mur de briques, une parabole et de vagues toits de Paris représente ce réel qu’il faut apprendre à aimer, ce quotidien à apprivoiser, voire à magnifier par l’art et la culture pour conjurer une dernière fois la sensation du vide que procure toute fenêtre ouverte : l’adagietto de la 5ème symphonie de Mahler, leitmotiv du Mort à Venise de Visconti, qui s’élève sur les dernières images – discordance apparente et harmonie profonde – ne suggère-t-il pas l’intensité et le prix de la vie ? Aurait-on oublié que le traitement compte plus que le sujet, que Vermeer a peint une superbe et modeste vue de Delft grise et tranquille et Elstir, le peintre de Proust, un « petit pan de mur jaune » qui fascine le narrateur de la Recherche du temps perdu ?

Claude

radio grec sur un vieux cargo, dans l’expectative de son sort, en rade de Hong Kong et une petite chinoise vivant sur un sampan depuis sa naissance. Grâce à Nikos, avec Nikos, elle mettra les pieds pour la première fois de sa vie sur la terre ferme et sillonnera les rues de Hong Kong dont son grand-père lui a conté la topographie.

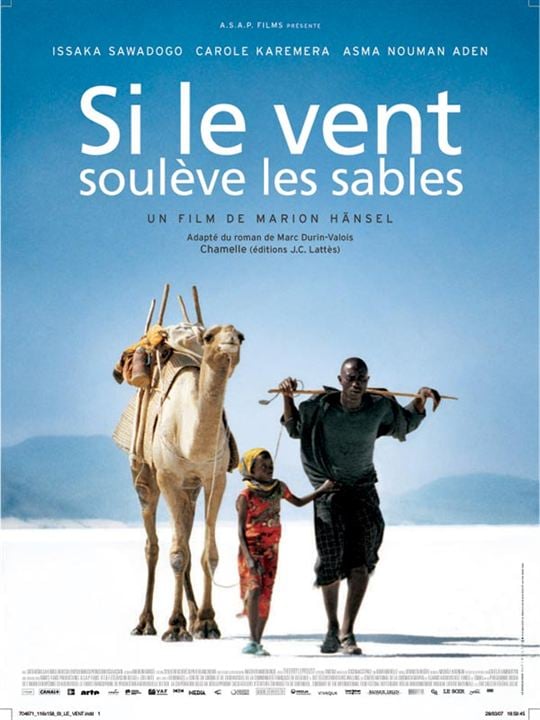

radio grec sur un vieux cargo, dans l’expectative de son sort, en rade de Hong Kong et une petite chinoise vivant sur un sampan depuis sa naissance. Grâce à Nikos, avec Nikos, elle mettra les pieds pour la première fois de sa vie sur la terre ferme et sillonnera les rues de Hong Kong dont son grand-père lui a conté la topographie. comme « The Quarry » projeté à 14h, adapté du roman de Damon Galgut avec David Lynch dans le rôle principal. Elle a vraiment une patte à elle Marion Hänsel.

comme « The Quarry » projeté à 14h, adapté du roman de Damon Galgut avec David Lynch dans le rôle principal. Elle a vraiment une patte à elle Marion Hänsel.

Dire que le souffle me manquerait à 2785 m est un euphémisme !

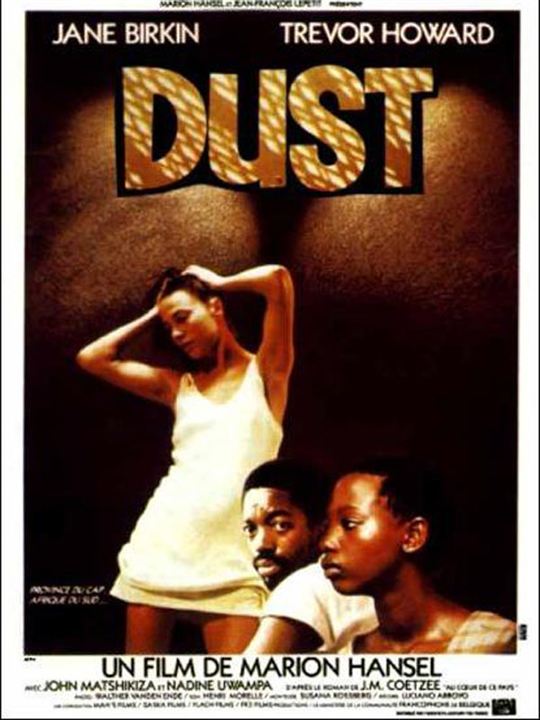

Dire que le souffle me manquerait à 2785 m est un euphémisme ! Aujourd’hui, à 9h, on a eu un très bon Hänsel, « Dust », tourné en anglais, d’après le roman « In the heart of the country »de J.M. Coetzee avec Jane Birkin dans le rôle principal, en anglais, parfaite. Une autre personne.

Aujourd’hui, à 9h, on a eu un très bon Hänsel, « Dust », tourné en anglais, d’après le roman « In the heart of the country »de J.M. Coetzee avec Jane Birkin dans le rôle principal, en anglais, parfaite. Une autre personne. Hâte de le revoir. A Montargis.

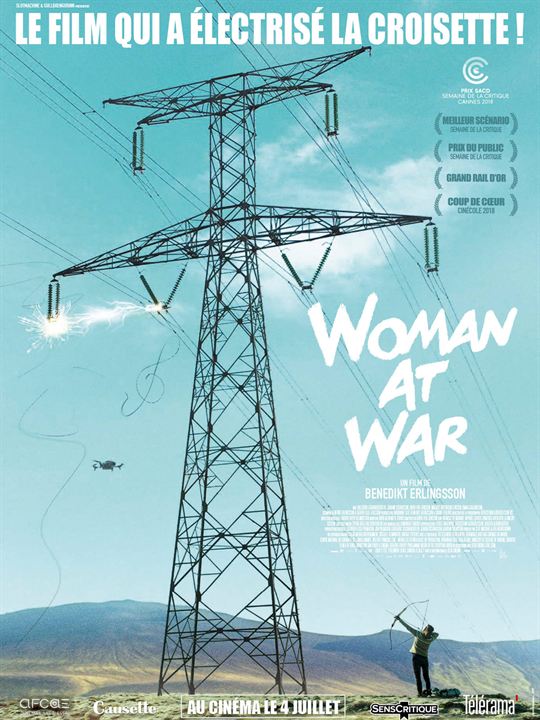

Hâte de le revoir. A Montargis. Avant-première de « Woman at war » de Benedikt Erlingsson pour

Avant-première de « Woman at war » de Benedikt Erlingsson pour désert à la recherche de l’eau, de la vie. Longtemps on reverra la pétillante petite Shasha qui avait mis sa plus belle robe pour faire le voyage.

désert à la recherche de l’eau, de la vie. Longtemps on reverra la pétillante petite Shasha qui avait mis sa plus belle robe pour faire le voyage.

Du 5 au 10 juillet 2018

Du 5 au 10 juillet 2018 Du 5 au 10 juillet 2018

Du 5 au 10 juillet 2018 Du 28 juin au 3 juillet 2018

Du 28 juin au 3 juillet 2018