Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016

Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016Soirée-débat lundi 27 à 20h30

Présenté par Maïté Noël et Françoise Fouille

Film français (février 2017, 1h59) de Claire Simon

C’était avant hier soir la deuxième fois que je voyais ce documentaire, cette fois avec un bonus, la présentation de Maïté et Françoise. J’ai éprouvé le même plaisir à le voir, peut-être davantage. La première fois, je me disais « finalement ce concours est un exercice de subjectivité poussé à son maximum ». Mais cette fois, mon point de vue n’est plus exactement le même.

Voici quelques brefs extraits de Claire Simon présentant son documentaire:

« Donc il s’agissait pour moi de filmer un concours, une sélection où 1 250 candidats se présentent et 60 sont retenus. De filmer le processus… suivre le scénario que notre méritocratie républicaine a inventé.

La Fémis comme d’autres grandes écoles est une école publique, financée donc par les citoyens français qui paient leurs impôts… filmer les humains

aux prises avec un système tel que le concours d’entrée d’une grande école me passionne… Ce que nous voyons est l’histoire de tous, une chose publique pensée par la République. Et c’est en connaissant ce lieu de sélection, de jugement qu’on peut mieux mesurer qui nous sommes, nos idéaux, et nos aveuglements ».

« Décrire d’un bout à l’autre ce moment où l’extérieur pousse la porte d’entrée pour réclamer une place au sein de l’excellence, où les jeunes sont prêts

à passer et parfois repasser le concours pour se construire un bel avenir, voilà le projet de ce film. »

Ce point de vue est probablement celui d’une cinéaste, familière des Michel Foucault et Pierre Bourdieu, familière des questionnements sur les pouvoirs, et la reproduction des hiérarchies sociales.

Vu de loin ce concours s’apparente à une sorte de loterie où chaque admis a une chance sur 21 d’être admis. Mais c’est le lot de beaucoup de concours publics, lié au budget que l’Etat consent et à ses expectatives.

Là s’arrête les similitudes. Ce concours, n’est pas tout à fait comme les autres. Certes ici où là, dans les concours publics on s’autorise une certaine « pseudo » fantaisie, on peut interroger le candidat sur ses goûts cinématographiques, ou sur son tableau préféré… mais tout cela reste dans le domaine du savoir de compilation et de l’habileté à s’en servir avec distinction. (montrer qu’on peut faire partie de la famille ou qu’on y appartient déjà)

Dans ce concours, rien à voir, on sélectionne des personnes sur leurs émotions, leurs perceptions, leur sensibilité, leur imagination, leur créativité, leur fantaisie, que sais-je ? Et qui sélectionne ? Des professionnels du cinéma, dans tous les domaines. Et ce qu’on nous montre, ce n’est donc pas seulement un candidat qui pousse la porte mais un rapport entre le candidat et son jury. Le jury avec son engagement, son écoute, ses critères et ses délibérations souvent tendues.

Mais n’oublions pas d’observer que ce jeu s’institue dans un rapport triangulaire, entre la loi concrète, « nous en formons 60 parmi 1250 » les professionnels qui se chargent de l’appliquer formés en jury et veulent faire valoir leur empirisme, et les candidats, qui n’ont rien d’habituels, (des gens qui n’ont pas de grille de salaire devant les yeux) … Et donc au fond comment s’applique la règle, mise en œuvre par des professionnels dans ce jeu là.

Autant la loi est sévère, restrictive, autant le jury qui se charge de l’appliquer est empathique, bienveillant, compassionnel, émotionnel, radicalement subjectif. Nous serions prêt à parier que ces jurys se réinventent à chaque promotion. Et au total, ce que ce documentaire nous montre aussi, c’est ce rapport millénaire de l’homme et de la loi. Loi contrainte, mais aussi loi jeu, loi création.

Alors, ce jury ne peut-il pas se tromper ? Peut-être, faudrait-il dire le jury ne peut- il pas être trompé ? La règle n’est seulement celle du nombre, elle est aussi celle des prérequis. La Fémis exige un niveau Bac+2, on peut regretter cet ajustement, cet accolement à l’éducation nationale. Le bac est-il ce qui mène à la créativité ? Nous savons que non, sinon pas de Baudelaire, viré de Louis Legrand, etc. la liste serait interminable. Et ce +2 qui entretient l’idée saugrenue que les savoirs s’empilent, pour former une sorte de pyramide, ce qui est un peu idéologique, avouons le. Ceci ne constitue-t-il pas déjà le premier biais de sélection ?

Mais le concours nous montre ici comme ailleurs, le travail impressionnant d’écoute, de dialogue, de controverse et de délibération d’un jury qui croit sincèrement en ce qu’il fait, et le fait remarquablement. Il peut se tromper souverainement, mais même en se trompant, il apporte quelque chose que les autres jurys n’apportent pas, il délivre les candidats du bachotage et pose des jalons pour tenter de considérer le désir du candidat et ses potentialités créatives, peut-être à la manière empirique des responsables d’entreprise d’autrefois, lors des entretiens d’embauche.

Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016

Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016 Coquillage d’Argent du meilleur réalisateur au Festival de San Sebastian 2016Du 23 au 28 mars 2017Soirée-débat mardi 28 à 20h30

Coquillage d’Argent du meilleur réalisateur au Festival de San Sebastian 2016Du 23 au 28 mars 2017Soirée-débat mardi 28 à 20h30 nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017Du 16 au 21 mars 2017Soirée-débat mardi 21 à 20h30

nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017Du 16 au 21 mars 2017Soirée-débat mardi 21 à 20h30 nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017

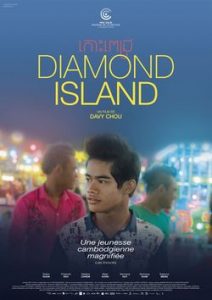

nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017 Prix du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016Du 9 au 14 mars 2017Soirée-débat mardi 14 à 20h30

Prix du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016Du 9 au 14 mars 2017Soirée-débat mardi 14 à 20h30 CINÉCULTE

CINÉCULTE Nominé au Festival du film francophone d’AngoulèmeDu 2 au 7 mars 2017Soirée-débat mardi 7 à 20h30

Nominé au Festival du film francophone d’AngoulèmeDu 2 au 7 mars 2017Soirée-débat mardi 7 à 20h30 Présenté par Françoise Fouillé

Présenté par Françoise Fouillé Présenté par Françoise Fouillé

Présenté par Françoise Fouillé