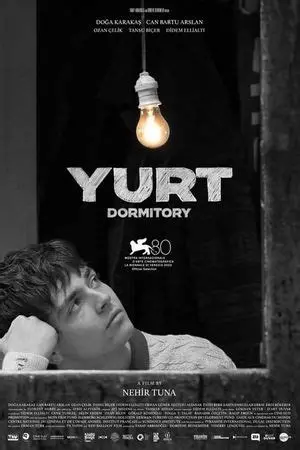

Yurt, le premier long-métrage du réalisateur turc, Nehir Tuna, raconte une histoire d’adolescence qui a la particularité, comme l’indique une note à l’écran, de se dérouler dans les années 1990-2000. Durant cette période, les tensions entre les laïcs et les religieux sont exacerbées. Le réalisateur a beaucoup puisé dans son histoire personnelle pour raconter celle d’Ahmet, lycéen de quatorze ans, merveilleusement interprété par le jeune acteur débutant, Döga Karakas, récompensé par le prix d’interprétation masculine au festival de Marrakech.

Le jour, Ahmet fréquente un lycée laïc et nationaliste qui glorifie la Turquie et celui qui lui a donné son indépendance, Mustafa Kémal, dit Atatürk, le père de la Turquie. Le soir, il rejoint le « yurt » dans lequel son père, pris d’une ferveur religieuse toute nouvelle et espérant une rédemption pour des fautes passées, l’oblige à suivre un enseignement coranique.

Les yurt sont des pensionnats religieux destinés initialement aux enfants pauvres. Peu à peu ils sont devenus des lieux garantissant un enseignement de haut niveau et ont pu prospérer au fur et à mesure de la mise en place de mesures législatives et administratives favorables à l’Islam.

D’emblée et sans explication, le réalisateur montre alternativement, un adolescent soucieux et peu attentif dans son lycée puis anxieux et mal à l’aise dans son établissement religieux qui a tout d’un univers carcéral et où il constate le vol de ses vêtements. Peu à peu, le spectateur comprend qu’Ahmet vit sous une pression insupportable. Le jour il doit absolument cacher qu’il se rend à l’école coranique ; le soir il doit oublier son univers familier, son confort bourgeois et faire oublier qu’il est d’origine favorisée. Il doit subir une discipline de fer et la vie commune dans un dortoir surpeuplé et inconfortable, et même recevoir d’un partisan laïc, la haine que lui inspirent les religieux. Ahmet s’enfuit du pensionnat, se fracture même le poignet volontairement pour échapper à son supplice. En pure perte car son père reste implacable.

Confiant malgré tout en son père, n’ayant rien d’un enfant rebelle, condamné tantôt à le cacher, tantôt à montrer, qu’il est un bon musulman, Ahmet, grâce à Hakan un pensionnaire plus âgé, va tenter de concilier l’inconciliable. Dans ce lieu carcéral où les barreaux, l’obéissance aveugle, les interdits, les obligations, les sévices corporels et les humiliations sont là pour casser toute tentative d’expression personnelle, le jeune homme tente de trouver la lumière qui fera de lui un musulman touché par la grâce, avec pour objectif d’être admis dans « le cercle », privilège réservé aux élus de Dieu pour leur conduite exemplaire.

Nehir Tuna ne lésine pas sur l’utilisation des symboles : le feu (de l’enfer) , la lumière venant du dehors à travers les fenêtres hautes et du luminaire central de la salle d’étude ou encore le cercle , celui auquel il veut accéder mais qui représente aussi celui dans lequel il est enfermé.

Le réalisateur aborde également la sexualité refoulée, le désir qui suinte çà et là par le biais de scènes furtives : deux jeunes garçons qui sortent en même temps des mêmes toilettes, des photos de femmes nues, un doigt caressant que le surveillant Yakup passe sur la joue de Hakan quand ils se croient seuls et qui laisse à penser lors du départ de Yakup chassé pour malveillance et mensonge, que Hakan était son objet sexuel. La tension maintenue tout au long du film semble s’ajuster aux pulsions sexuelles qu’Ahmet sent monter et grandir en lui à partir de l’instant où arrive dans son lycée une nouvelle élève qui lui fait vivre ses premiers émois amoureux.

Dans cet espace de contrainte qu’est le yurt, Ahmet cherche un espace de liberté : dans l’écoute de la musique de Vivaldi que la belle Sevinç aime tant, dans des rêves érotiques, dans le refuge d’un lieu secret connu de Hakan où ils peuvent tous deux parler librement.

Le « noir et blanc » du directeur de la photographie sert à merveille le thème du contraste et de la fracture comme celui des apparences masquant ce qui est caché : fracture entre les deux camps opposés, chacun voyant en lui-même la voie de la vérité et dans l’autre le mauvais chemin. Fracture entre les riches et les pauvres, fracture entre le principe d’exemplarité exigé et la réalité des faits commis, fracture entre les rêves, les aspirations et la vie qui est imposée. Fracture aussi entre l’innocence d’Ahmet et les petites combines et les petits arrangements. Le père n’entend pas seulement acheter sa rédemption grâce à son fils, il l’achète aussi financièrement en donnant de l’argent pour la construction du futur yurt.

Après le départ de Yakup ce hodja surveillant tyrannique et pervers, Ahmet intègre enfin le fameux « cercle » des vertueux musulmans. Lors d’un repas chez lui et alors qu’il sert son père et le directeur du pensionnat, Ahmet comprend que son apprentissage coranique ne s’arrêtera pas là. Toute la violence réprimée en lui va voler en éclat, tout comme la coupe d’argent et cristal offerte au père avec l’envie de tuer. S’inscrit alors en lui, à nouveau, le désir d’échapper à toutes ces choses qu’il ne comprend pas, d’avouer que » Dieu ne lui parle pas ». C’est à Hakan, substitut du père, ami et confident, être à aimer qu’il va donner sa confiance et avec lui qu’il va vivre une fugue libératrice au cours de laquelle le réalisateur délaisse le noir et blanc pour passer à la couleur et donne à entendre une musique qui traduit parfaitement cette euphorie de l’aventure et de la liberté. Le spectateur est heureux d’être le témoin de cette exultation mais sait que la fin sera moins joyeuse. La fin c’est l’échec de la chasse au trésor prévue par Ahmet et la trahison de Hakan qui dégrise et comprend qu’il a tout perdu, pauvre parmi les plus pauvres et que le yurt sauvait de la rue. Gagné par la haine il avoue qu’il est l’auteur du vol de ses vêtements, accuse Ahmet de l’avoir manipulé pour se venger de son père et se bat contre lui dans un corps à corps teinté d’un désir sexuel que n’éprouve pas Ahmet. La prise de conscience des différences de classes et de la complexité des relations humaines est un dur apprentissage qu’il va devoir traverser seul.

Dans un final qui a tout du chant du désespoir, Nehir Tuna filme alternativement des lycéens glorifiant Atatürk puis des religieux prêchant d’élever les enfants dans la crainte de Dieu comme pour dire que ce n’est pas terminé. La dernière image, en montrant la pose des premières pierres qui édifieront le futur yurt, donne clairement les gagnants de cette guerre sans nom qui a déchiré la Turquie et pris en otages des enfants incapables d’en comprendre les enjeux.

Marie-Annick