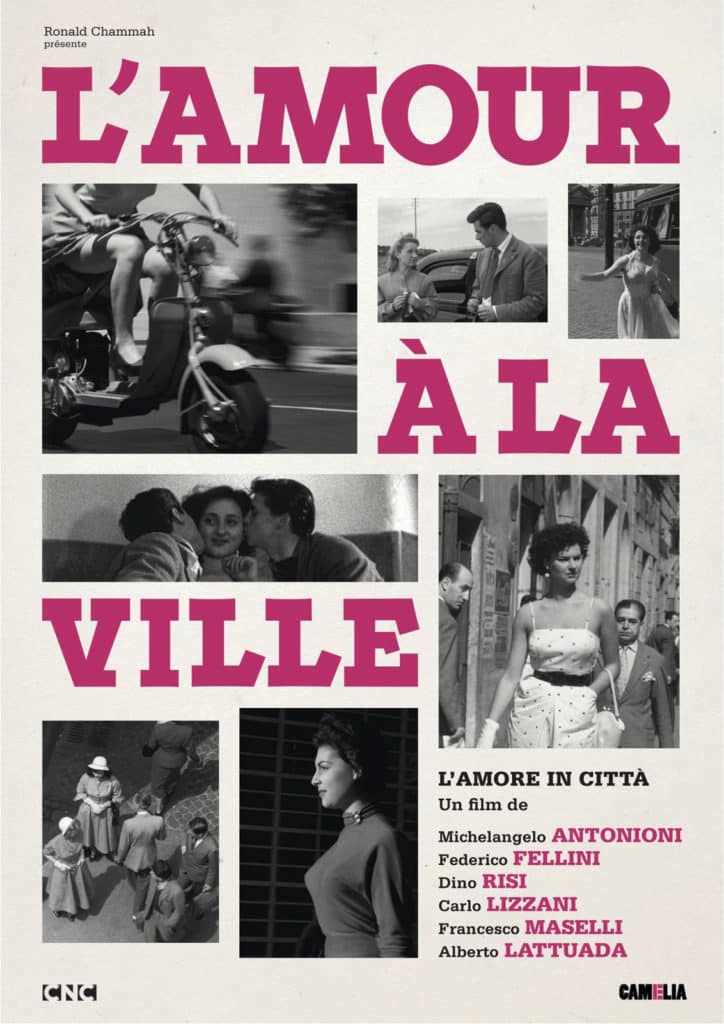

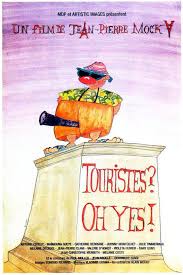

Ce film de Jean-Pierre Mocky raconte les aventures d’une famille (nombreuse) hollandaise qui accompagne à Paris le maire de son village afin de le soutenir dans un concours de chansons. Ils affrètent un car où tout le monde s’entasse, sauf un petit rouquin marié à une jeune femme momentanément aphone, ce qui n’est pas grave vu que le film, plutôt que parlant, est sonore, les Hollandais en question étant incarnés par des acteurs français (inconnus sauf quelques-uns dont on connaît la trogne sans savoir le nom) qui, n’en parlant sûrement pas un mot, ne peuvent qu’émettre des sons aux accents vaguement néerlandais et réduits au strict minimum. Les seuls à faire de vraies phrases dans une vraie langue, c’est la grand-mère d’origine italienne et le pizzaïolo de son cœur à qui elle était fiancée avant d’épouser, allez savoir pourquoi, un Russe homosexuel qui ne rêve que d’aller à l’Opéra pour voir un ballet (et aussi les danseurs) mais pas de bol c’est complet.

Le jeune rouquin doit subir un contrôle sanitaire dans son usine de fromages, raison pour laquelle il part après les autres, seul en voiture, en embarquant un énorme frometon dans son coffre à destination de sa cousine qu’il doit retrouver à Paris où vraisemblablement elle réside, sinon pourquoi s’embarrasser d’un tel machin qui pèse des tonnes, si elle vivait en Hollande elle pourrait s’approvisionner sur place.

Bref il prend sa voiture à l’intérieur de laquelle, profitant d’un arrêt essence, se glisse une belle Noire sans papiers qui, lorsqu’elle se retrouvera seule à Paris après l’arrestation de son mec comme dealer, ne cessera de lui coller aux basques, courant derrière l’auto sans se faire semer (une vraie championne), ce qu’il tente pourtant avec persévérance et moult ruses.

Dans la capitale, le rouquin se fait mettre voiture et fromage à la fourrière. Avec un couple d’Américains, il est arrosé par un employé municipal. Dans un pressing, une dame les sèche avec un séchoir à cheveux. Quand ils peuvent enfiler à nouveau leurs vêtements, a lieu un malencontreux échange de papiers et de portefeuilles, à la suite de quoi le Hollandais présente, au commissariat où il est venu s’enquérir de son automobile, un passeport US, ce que le policier trouve à juste titre hautement suspect. Alors le rouquin s’enfuit et, afin d’échapper aux recherches, pique à un Ecossais son kilt et son béret.

Pendant ce temps-là sa mère (qui sous un chapeau tyrolien porte de grosses nattes jaunes et, sous sa jupe, des culottes façon petites filles modèles de la comtesse de Ségur née Rostopchine) ne songe qu’à aller au Salon de l’Agriculture. Elle s’y fait draguer par un Espagnol très excité qui se met en slip devant elle dans une cabine, mais quand il veut ressortir, son pantalon a disparu.

Quant à son horticulteur de père, il est pris à piquer des fleurs dans le jardin des Tuileries par un agent de la force publique et se fait illico embarquer dans un commissariat qui s’avère être celui duquel s’enfuit son fils avant de se faire passer pour Ecossais.

Et à un moment on voir JPM qui court sur un trottoir en disant des choses qu’on ne comprend pas plus que le reste, c’est joyeusement foutraque, un film burlesque où ça s’agite beaucoup sans besoin de paroles, c’est le geste qui compte.

A la fin de la journée (et du film), le maire ne gagne pas le concours. De désespoir il se jette à l’eau et un de ses compatriotes tente de le sauver et il l’attrape par les cheveux qui sont une moumoute mais l’eau est peu profonde.

Et on rentre au bercail (la belle Noire aussi, adoptée par l’aphone qu’elle aide à récupérer son sac lorsqu’un gamin le lui pique dans un grand magasin, ce qui fait qu’elles se retrouvent dans le commissariat déjà évoqué deux fois, Paris est tout petit) sauf les grands-parents (la grand-mère suit son pizzaïolo et le grand-père les danseurs du corps de ballet) et la sœur du rouquin qui est venue retrouver un correspondant français qui lui a écrit des lettres enflammées.

« Suite à un problème technique, les toilettes [pour hommes, au sous-sol de la cinémathèque] sont fermées pour une durée indéterminée »[1]. Au cas où les messieurs n’auraient pas compris, une seconde affiche juste en dessous précise « Toilettes hors service ».

C’est la raison pour laquelle lesdits messieurs se retrouvent tous, à côté, dans les toilettes des femmes qui sont, de ce fait, surchargées. J’ai de la chance, lorsque j’y entre il en reste de libres. Ce qui n’est audiblement plus le cas quelques secondes plus tard : à peine ai-je eu le temps de poser mes affaires qu’une voix masculine proteste, Merde, merde, merde, merde, et que des coups de pied sont donnés dans les portes. Quand ils résonnent dans la mienne, je dis, Doucement. Dans la cabine d’à côté, un monsieur ironise, On se croirait dans un film de Mocky. A quoi je réponds, Oui, c’est le film qui continue.

Lundi 21 juillet 2014

[1] Quand la même chose arrive à l’UGC Ciné Cité Les Halles, la note sur la porte dit que « nos super héros se démènent pour vous sortir de là ». Ce qui ne l’empêche pas d’être toujours affichée la semaine suivante et parfois au-delà. Les super héros sont fatigués.