Du 12 au 17 avril 2018Soirée-débat jeudi 12 à 20h30Film italien (1961, 1h45) de Mauro Bolognini avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Pierre Brasseur

Du 12 au 17 avril 2018Soirée-débat jeudi 12 à 20h30Film italien (1961, 1h45) de Mauro Bolognini avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Pierre Brasseur

Présenté par Arthur Polinori

Synopsis : Toutes les femmes sont amoureuses du bel Antonio. Mais lorsqu’il épouse Barbara, Antonio ne s’avère pas être l’amant espéré… Tout le monde est rapidement au courant et le jeune homme devient la risée de la ville.

Un miroir qui projette l’image floue d’un couple sur un lit, après l’amour semble-t-il ? mais la réalité révèle l’envers du décor : une femme allongée dans une pose atterrée (Paola), l’homme assis, comme prostré (Antonio). Une discussion s’engage : on comprend à ce prologue que rien ne s’est passé, qu’à l’amère déception de la femme aimée comme un ange (preuve d’amour certes, reconnaît-elle…) mais non honorée comme une femme répond la justification douloureuse de l’homme crucifié par son impuissance, à moins qu’il ne soit inhibé par son idéalisme, empêché de faire l’amour par son amour même. Cause de l’échec amoureux ou effet d’un idéalisme sentimental ? – le film aura la pudeur et l’élégance de maintenir le doute… Prégénérique en forme de prolepse qui aura suggéré pour la situation du bel Antonio une explication physique – dont on comprend qu’elle va être le sujet rare, délicat d’un film doux-amer tanguant entre mélancolie et grivoiserie – mais qui la nimbe de mystère, dessine une ligne de fuite : la difficulté à aimer quand on aime vraiment, la fragilité (la faiblesse ?) masculine, la déliquescence morale d’une société italienne des années 60 corsetée par une morale machiste et une religion hypocrite, la désillusion politique de jeunes gens revenus de leur rêve romain de carrière diplomatique pour retrouver notables et députés d’une Sicile véreuse, quêtant des places, ennuyée de mondanités, affamée de comédiennes légères… Plus tard, après la solitude glacée et la déréliction rêveuse d’Antonio derrière un voile de mousseline, dans le surcadrage d’une porte ou la profondeur de champ d’un couloir, c’est encore un miroir qui dira l’identité clivée, la brisure intime d’un homme sommé plus que jamais de manifester, d’exhiber, de concrétiser sa virilité, dans la pure extériorisation d’une conquête, par un père tonitruant de certitude et de vantardise, par une opinion publique qui se dit moins en murmures gênés, en injonctions familiales qu’elle ne somme de s’expliquer au téléphone – quand elle ne se proclame pas du haut d’un balcon. Reflets d’un éternel masculin en question dans la vitre d’une portière lors des confidences d’Antonio, joué tout en finesse et douleur contenue par Marcello Mastroianni, à son cousin Eduardo auquel une virée en voiture aura permis de délier la parole du fils indigne d’Alfio – cousin prévenant semble-t-il, lui-même déchiré entre désir et idéalisme, mais aussi ambigu : il a promis à son oncle de faire parler Antonio et, à l’annonce finale de la grossesse de la bonne Santozza, des œuvres d’Antonio, il ne comprend plus les scrupules de son cousin, son insatisfaction rémanente et se fait le héraut conformiste de l’Eglise et de la loi familiale, en demandant à être le parrain de l’enfant, du garçon bien sûr, à venir…La dernière image de ce film au noir et blanc heureusement préservé lui répondra avec le reflet christique du visage d’Antonio dans le couloir de l’appartement familial, saint-suaire douloureux s’effaçant dans le fondu au noir du générique. Le miroir d’une flaque sans amour…

Si statiques que puissent sembler certains personnages, illustrative et insistante la musique ou caricaturale parfois l’interprétation, impressionnante (pas assez dirigée ?) d’Alfio par Pierre Brasseur, le père d’Antonio, Mauro Bolognini préfère à l’esthétisme somptueux souvent reproché à sa mise en scène une discrète stylisation qui s’accorde à un sujet très réaliste, évitant la comédie égrillarde comme le mélodrame appuyé, dans une tonalité mélancolique et désabusée : le cinéaste crée une atmosphère étouffante, à l’image d’une société répressive, qui ignore l’individu et ne vit que de reproduction sociale. Une société frappant d’avance de mort le mariage et le possible bonheur des jeunes gens : il est symptomatique que le décès du grand-père soit cyniquement éclipsé par le retour du bel Antonio, le prêtre de la famille cachant le deuil jusqu’au lendemain matin et que la première apparition de Barbara se fasse sous la voilette noire des funérailles. Le couloir en est le symbole récurrent : couloir de l’appartement familial bouché par la silhouette imposante du père à l’arrivée d’Antonio à Catane (sans mot ni geste vraiment tendres), couloir symboliquement sombre menant à la réception mondaine, ou plutôt la partie fine, du député, couloir vide chez les Magnano, la vérité sur Antonio une fois révélée, motif du téléphone dans le corridor qui dit la communication publique, embarrassée ou brutale, des deux pères en colère et en conflit, d’Antonio sommé de s’expliquer – en lieu et place de l’échange intime, de la voix voilée ou cassée, du secret balbutié ou différé.

Couloir que, loin d’offrir une échappée salutaire, les rues étroites de Catane ne font que prolonger, sur leurs pavés disjoints, sous le regard sévère d’immeubles – phalliques ? – dans la promiscuité marmonnante des balcons, des fenêtres qui jacassent – dirait Brel : chemin initiatique qu’emprunte Antonio à son retour de Rome, étrangement félin et absent à lui-même,chemin de croix qu’il redescendra dans l’accablement de son impuissance et de ses rêves brisés. Espace confiné de la rue, et pourtant caisse de résonance du triomphe social – la sortie de l’église pour les jeunes mariés, Antonio et Barbara, fille de notaire sicilien remariée avec un duc, entrevue à travers une vitre – écho du malheur qu’Alfio divulgue et amplifie, comme la rumeur, en croyant le combattre, sa colère contre la noce aristocratique, son interpellation (un moment savoureux) du prêtre poursuivi dans le cloître, et mis en face de ses contradictions : l’Eglise, sous la pression des parents de Barbara et grâce à leurs liens avec l’archevêque, a en effet annulé le mariage de la jeune femme avec Antonio au motif d’une union non consommée pour lui permettre d’épouser un duc milliardaire ; condamner d’un même mouvement la luxure et la stérilité ou l’impuissance ne lui semble pas contradictoire, pas plus que de célébrer la sacralité de l’acte sexuel, dans le cadre bien réglementé du mariage et de l’enfantement au nom du précepte « una caro unus sanguinis » !

Là où reflets et corridors pourraient enfermer le regard, créer le pathos permanent du mélo, Bolognini suggère la souffrance : dans le silence gêné d’Antonio accablé par son image de « latine lover » dans les soirées, poursuivi bruyamment par sa voisine atterrée par son mariage (vrais pari et contre-emploi pour Mastroianni au sortir de « La dolce vita »), dans la lassitude soudaine du jeune homme s’enfermant dans sa chambre pour lire un passage du roman éponyme de Vitaliano Brancati, dans le regard chaviré de Barbara, saisi en contre-plongée dans le creux d’un arbre, un regard d’ignorance effarée devant la découverte de la sexualité sous la fable ancillaire du coq et de la poule, de honte féminine et sociale de devoir, jeune mariée, demander des explications à la bonne dont le ricanement méprisant et le conformisme nataliste la foudroient. Comme si la campagne impressionniste, un travelling arrière sur l’orangeraie familiale ramenant aux jeunes mariés à la fenêtre et à leurs regards se fuyant hors champ, une échappée belle sur une balançoire, un millier de baisers faussement réparateurs dont la dévore son jeune époux, résonnaient eux aussi de son ingénuité et de sa honte de femme « intacta » – « Intacta », oui, le mot est enfin lâché par son père lors de la conversation avec Alfio, conversation masculine, embarrassée s’il en est – quand on est entiché de virilité ! – incapacité à aimer, comprendre, accepter, à dire surtout quand les mots sont encore plus tabous que la réalité qu’ils (re)couvrent, impatience aussi de Barbara (une Claudia Cardinal tout en nuances), ingénue diaphane qui se prétend encore amoureuse de son époux ou ambitieuse avérée qui se laisse acheter pour un remariage ? Alors, ne reste plus que l’explosion finale du gros mot – « intacta » – l’inconcevable et irrémissible virginité, à quoi répond l’ahurissante protestation du père d’Antonio : « il l’a fait exprès » (!!). Car enfin, je vous le demande, comment un homme, pure affirmation de soi et absolue transparence au monde, pourrait-il être dans le manque, le défaut, l’incompétence sexuels – si ce n’est de sa part choix ou ruse insondables…?

Et on savoure ce personnage d’Alfio dont le jeu théâtral, outré ne m’a pas gêné, avec ses « naturalmente » tonitruants, cette faconde et cette forfanterie italiennes qui apportent un heureux contrepoint comique au malheur d’Antonio, comme si l’indicible ne pouvait se traduire que sur le mode de l’excès : cette caricature bouffonne du virilisme triomphant (9 femmes en une nuit !) ne s’embarrasse guère d’égards pour sa propre femme et va noyer la déroute filiale dans le stupre de la prostitution – pour se sublimer et s’annihiler dans l’orgasme fatal, fin présidentielle que Félix Faure rendra célèbre, pour le bon mot de Clémenceau : « il a voulu être César, il est mort Pompée ! »

Le film porte évidemment la marque de son scénariste Pasolini, qui réalisera en 1964 une « Enquête sur la sexualité » (des Italiens), dans les films duquel la satire ou le portait caricatural le céderont à la causticité et à la provocation désespérées. Si l’homosexualité de Pasolini semble peu transparaître – dans une scène de bordel peut-être ? dans l’apparence fémininine prêtée à Antonio par un de ses amis ? – la place révélatrice des humbles peut annoncer « Théorème » et une religion évangélique à mille lieues des compromissions cléricales siciliennes : n’est-ce pas la bonne des parents de Barbara Puglisi qui lui révèle le mystère de l’amour, sous une forme certes crûment imagée ? N’est-ce pas enfin, face à l’impatience sociale d’une femme ignorante, inconsistante qui prétend aimer encore son mari impuissant mais cède bien vite à la pression de sa famille et de l’Eglise, la bonne « experte » des parents d’Antonio, appelée dans la maison des époux, qui sauvera « l’honneur » de la famille et restaurera un peu de l’identité du jeune homme – si idéaliste que demeure sa vision de l’amour ?

Femme humble, aux regards tendres, comme s’excusant d’être au monde, femme évanouie dont la maternité cachée enfin proclamée dira au monde le simple bonheur de l’amour. Comme une douce et improbable rédemption.

Claude

Durée 98 mn

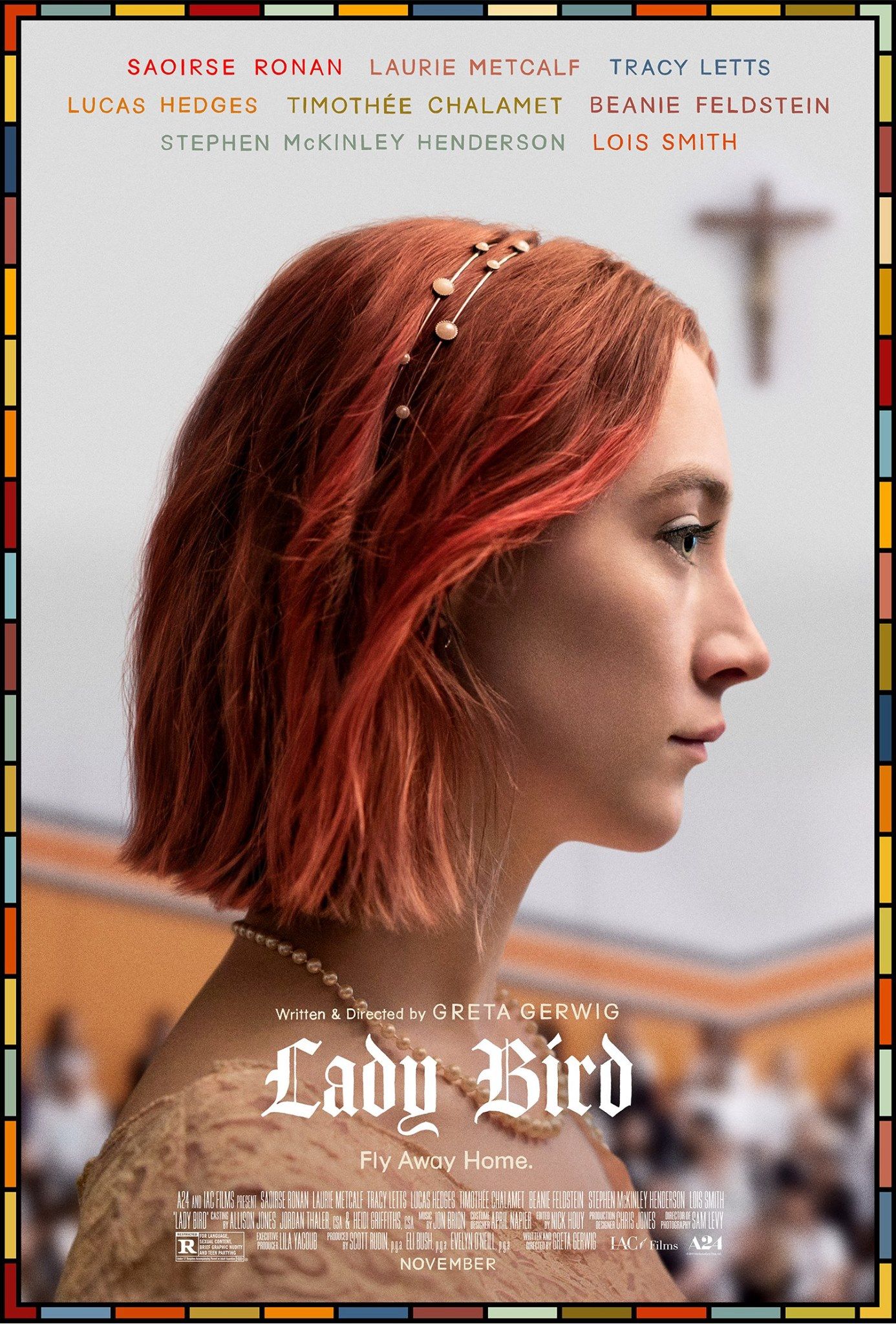

Durée 98 mn Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018

Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018 Du 12 au 17 avril 2018Soirée débat mardi 17 avril à 20h30

Du 12 au 17 avril 2018Soirée débat mardi 17 avril à 20h30 Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018

Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018 Un film réalisé par Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps.

Un film réalisé par Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps.  Du 12 au 17 avril 2018Soirée-débat jeudi 12 à 20h30Film italien (1961, 1h45) de Mauro Bolognini avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Pierre Brasseur

Du 12 au 17 avril 2018Soirée-débat jeudi 12 à 20h30Film italien (1961, 1h45) de Mauro Bolognini avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Pierre Brasseur « Maintenant, tu n’as plus personne à aimer ».

« Maintenant, tu n’as plus personne à aimer ». Le petit matin venu, elle respire à l’air libre, avec Zalim, sur une colline surplombant Naltchik. On n’aurait jamais pensé que c’était si grand, Naltchik !

Le petit matin venu, elle respire à l’air libre, avec Zalim, sur une colline surplombant Naltchik. On n’aurait jamais pensé que c’était si grand, Naltchik ! 6 nominations au Festival de Cannes et Grand Prix du jury au Festival Premiers Plans d’AngersDu 5 au 10 avril 2018Soirée débat mardi 10 avril à 20h30Film russe (vo, mars 2018, 1h58) de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, Veniamin Kats et Olga Dragunova

6 nominations au Festival de Cannes et Grand Prix du jury au Festival Premiers Plans d’AngersDu 5 au 10 avril 2018Soirée débat mardi 10 avril à 20h30Film russe (vo, mars 2018, 1h58) de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, Veniamin Kats et Olga Dragunova Du 29 mars au 3 avril 2018

Du 29 mars au 3 avril 2018