Le septième art peut-il encore envisager de traiter de la Shoah d’une manière radicalement différente de ce qui a déjà été fait ? Jonathan Glazer répond ‘oui’ avec son film La Zone d’Intérêt.

Considéré comme un chef-d’œuvre par certains et qui aurait sans doute pu recevoir la palme d’or à Cannes en 2023, ce film en fait la démonstration stupéfiante et glaçante, c’est le choc frontal de l’inattendu, de l’impossible qui fut pourtant réalité, le choc du ‘comment cela fut-il possible ?’, le choc de l’inimaginable qui vous sidère.

C’est un pari risqué mais courageux que de se concentrer sur la vie quotidienne du commandant d’Auschwitz Rudolf Höss et de sa famille. Jonathan Glazer s’inspire du roman éponyme de Martin Amis paru en 2014 et des mémoires de Rudolf Höss. Dans une interview, le réalisateur justifie son choix de rester ‘à l’extérieur’ du camp par le fait que ‘l’intérieur’ a déjà été montré à maintes reprises et qu’il n’y a plus rien à dire ou à montrer. Néanmoins, la maison paradisiaque des Höss a pour horizon d’une part les barbelés, les miradors, le haut des baraquements, les cheminées et la fumée qui en sort, d’autre part les bruits permanents, les cris et les hurlements, la brutalité des coups donnés aux déportés, le bruit de trains qui arrivent pour débarquer leur cargaison humaine, les coups de feu, tous ces bruits d’horreur que le spectateur identifie tout de suite mentalement tant les images des camps d’extermination sont imprimées dans sa mémoire. Glazer voit juste : inutile de montrer ce que l’on connaît déjà, car, en effet, suggérer est peut-être, à certains égards, bien pire (théorie toujours développée par Hitchcock). Ainsi, le choix du réalisateur semble être une parfaite illustration du concept d’Hannah Arendt sur ‘la banalité du mal’ tant les personnages semblent totalement déshumanisés, telles des mécaniques à visage humain, accomplissant des tâches sans se poser la moindre question.

Les longues premières minutes d’écran noir frappent fort d’emblée, et installent le malaise qui redouble lorsque, dans le plan suivant, apparaît un groupe de personnes au bord d’une rivière dans la clarté éblouissante d’une journée estivale, un ‘déjeuner sur l’herbe’ familial filmé à distance, une pause dominicale peut-être où l’on profite de la baignade et du soleil, où l‘on cueille des baies sauvages, bref une journée apparemment ordinaire au bord de l’eau d’où l’on repart fatigué et ravi pour regagner la maison dont le spectateur ne verra que le contour des lumières s’éteignant les unes après les autres des fenêtres, laissant place au sommeil bien mérité de ses habitants. Nous sommes dans une normalité ordinaire et banale qui pourrait être prise comme telle. Pourtant, quelque chose cloche, comme une pesanteur tangible et indéfinissable, sans doute à cause de cette route du retour à la maison, bordée d’arbres aux silhouettes inquiétantes et surtout, à l’horizon une lueur, et le déroulement de la route un peu rouge dans le ciel nocturne.

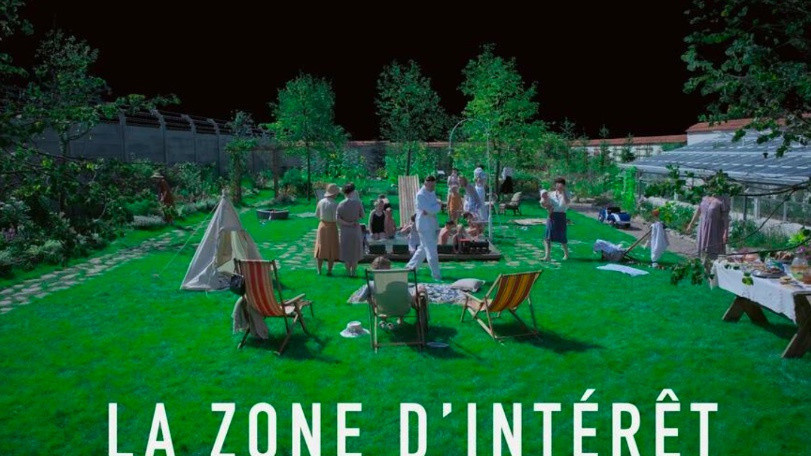

Puis nous découvrons la maison des Höss, intérieur et extérieur, son personnel domestique, ses jardiniers, tous évoluent dans ces lieux de façon ‘naturelle’ mais en silence : Hedwig Höss (Sandra Hüller encore plus glaçante que dans Anatomie d’une chute), très soucieuse de la propreté de sa maison, rudoie son personnel dès que quelque chose ne va pas ; Rudolf Höss, père soucieux, attentif et concentré dans son ‘travail’ concernant les projets d’amélioration de ce qui est en marche derrière le mur entourant son grand jardin, père aimant et attentionné pour ses enfants. Rien ne semble perturber la vie familiale et domestique de ce couple. Toute la mise en place de la vie quotidienne des Höss donne lieu à des séquences lentes et longues. Hedwig fait visiter son jardin à sa mère, jardin qu’elle a elle-même conçu et qui fait sa fierté, les massifs regorgeants de fleurs magnifiques aux couleurs variées, une magnifique serre, un bassin où s’ébattent les enfants, des chaises longues ça et là sur les pelouses. Et puis il y a la mère d’Hedwig que la fumée fait tousser, les feux si intenses dont les flammes montent jusqu’au ciel et éclairent la fenêtre de sa chambre en pleine nuit et qui finalement choisit de partir sans prévenir, laissant une lettre que sa fille jette négligemment au feu dans le poële… Tous ces indices venus de ‘l’intérieur’ du camp quasi invisible sont les éléments troublants qui rappellent que dans le film de Claude Lanzmann, Shoah (1985), les camps sont presque invisibles à l’écran, seuls les témoignages poignants de rescapés et les interviews des gens de ‘l’extérieur’ qui ont senti les odeurs de ces fumées mais qui ne s’en sont pas inquiétés apparaissent à l’écran…. Ceux-là ne pouvaient pas ne pas savoir, tout comme les Höss et leurs invités.

Immergés que nous sommes dans un quotidien ordinaire, nous nous interrogeons: comment les Höss (et d’autres commandants dans d’autres camps) ont-ils pu vivre tranquillement et confortablement quand derrière les murs faisant office de clôture se déroulait l’inimaginable ? Est-il à ce point possible de faire abstraction de l’horreur absolue qui se déroule à votre porte? Peut-on garder cette distance totale ? Peut-on s’extraire totalement?

Jonathan Glazer filme presque toujours en plans larges ou moyens, une façon de mettre une distanciation: deux gros plans font exceptions: sur le visage de Höss en contre plongée, visiblement sur la rampe, et un gros plan sur les fleurs. Lorsqu’il était à Auschwitz envahi par le silence, c’est la vue d’une fleur qui a permis à Robert Badinter de penser que ‘la vie était plus forte que la mort.’ Glazer filme des fleurs rouges en plan plus resserrés jusqu’au gros plan sur un dahlia rouge, dont la couleur significative envahit peu à peu l’ensemble de l’écran, autre façon de signifier ce qui se passe hors champ… Et que dire du costume blanc immaculé du commandant Höss? Ce blanc qui métaphoriquement le lave de ses crimes, le blanc, ici presque trop blanc, symbole de la pureté et de l’innocence…. En examinant attentivement l’ensemble du jardin, les couleurs dominantes du lieu notamment le vert et le blanc, on a l’impression que ce jardin si bien entretenu, les cendres servant d’engrais, sonne faux, que les couleurs ne sont pas naturelles mais factices, qu’il y a une usurpation d’un pseudo-paradis. C’est comme si nous étions là devant une toile gigantesque dressée pour cacher quelque chose. La vie et ses personnages, les activités qu’ils pratiquent ne sont là que pour occulter ce qu’ils ne veulent surtout pas que l’on voit: ce qu’on nous laisse voir est faux, c’est une illusion : ces hommes et ces femmes mentent et évoluent devant un décor.

Autre sujet de réflexion: les séquences où une jeune fille fantômatique (idée très ingénieuse que de filmer en caméra thermique, donnant l’effet d’un négatif de pellicule), la nuit, vient déposer de la nourriture pour les prisonniers au risque de se faire tuer? Une résistante polonaise sans doute. Pendant ce temps, la famille Höss dort paisiblement…..

Même lors de scènes où des prisonniers sont dehors, accomplissant tel ou tel travail, ils restent hors de la vue disparaissant derrière de hautes herbes, d’où seuls les officiers nazis, à cheval pour mieux superviser, émergent, aboyant leurs ordres et utilisant leurs armes : ils apportent la note dissonante à un plan presque bucolique.

La vie continue pour les Höss : Hedwig admire l’effet sur elle d’un manteau de fourrure rapporté du Kanada, et donne de la lingerie à ses domestiques ‘privilégiées’ à condition que chacune ne prenne qu’une seule pièce : que dire de ces ‘cadeaux’ venant de femmes dépossédées de leurs biens parce qu’elles étaient juives? Encore une fois, aucun affect, aucun sentiment, aucune retenue, aucune pointe de ressaisissement … Hedwig offre le café à ses amies et converse aimablement comme si l’autre côté du mur n’existait pas. Nous assistons donc à la chronique de la vie tranquille d’une famille vivant à côté d’un monde où le ‘pourquoi n’existe pas’ (Primo Levi). Et c’est justement cette tranquillité, contrebalançant l’insoutenable que l’on entend sans voir, cette ‘quotidienneté’ parfaitement réglée de la vie s’écoulant jour après jour, c’est cela précisément qui rend le film insoutenable et étouffant, car le spectateur sait ce qui, dans le même temps, se passe hors champ : montrer ce hors champ reviendrait à affadir ce que le réalisateur a choisi de montrer. Le calme, ‘le normal’ deviennent alors une autre forme d’horreur, l’autre face de la pièce. Ceux que nous regardons évoluer dans leur quotidien sont-ils d’horribles robots, programmés pour ne rien éprouver? Ce sont pourtant des êtres humains….

Les quelques scènes de ‘travail’ des officiers nazis théorisent ce que l’on ne voit pas : l’extermination des juifs – s’il fallait le rappeler – est bien une entreprise hautement organisée, dûment pensée, une mécanique bien huilée dans laquelle aucun grain de sable ne saurait être toléré : c’est la machine de la mort, méthodiquement planifiée et programmée. Après une réunion des chefs, le commandant Höss (Christian Friedel) descendant seul un escalier se met à vomir: sursaut d’humanité, prise de conscience? Puis poursuit son chemin, se redresse: plus de vomissements, il reprend son rôle d’être inatteignable et insensible.

L’intrusion du présent, des ‘vitrines’ remplies de chaussures, valises, cheveux, béquilles, prothèses, et pyjamas rayés, que l’on tient à tenir propres, achèvent un film éprouvant physiquement et psychologiquement.

N’oublions pas l’ingénieur du son Johnnie Burn, ni Mica Levi (Micachu) qui signe la musique originale, qui poursuit avec ses sonorités d’enfer jusqu’au générique de fin, ses dissonances résonnent comme les cris des déportés dont on peut mentalement se représenter les visages comme celui du Cri d’Edvard Munch, ses dissonances qui nous prennent à la gorge, nous empêchent presque de nous lever de notre siège et nous interdisent de ressortir sereins.

EXTRAIT DES MÉMOIRES DE RUDOLF HÖSS, in Rudolf Hoess, Le commandant d’Auschwitz parle, édition La découverte 2005, préface et postface de Geneviève Decrop (page 191)

« A partir du moment où l’on procéda à l’extermination en masse je ne me sentis pas heureux à Auschwitz. J’étais mécontent de moi-même, harassé par le travail, je ne pouvais me fier aux subordonnés, et je n’étais ni compris ni même écouté par mes chefs hiérarchiques. Je me trouvais vraiment dans une situation peu enviable tandis que tout le monde se disait à Auschwitz que « le commandant avait une vie des plus agréables. »

Certes, ma famille ne manquait de rien. Le moindre désir de ma femme et de mes enfants était satisfait sans tarder. Les enfants pouvaient s’ébattre en toute liberté. Ma femme soignait « son petit paradis de fleurs ». Les détenus faisaient l’impossible pour faire plaisir aux miens, et les comblait de leurs attentions.

Aucun ancien détenu ne pourrait prétendre d’avoir subi dans ma maison mauvais traitement quelconque. Ma femme n’aurait pas demandé mieux que d’offrir un cadeau à chacun de ceux qui travaillaient chez nous. Mes enfants venaient toujours me demander des cigarettes pour les détenus surtout pour les jardiniers qu’ils avaient pris en affection. »

Chantal