Empire of Light : un film de plus qui s’inscrit dans la lignée 2022 des films sur le cinéma, après Babylon et The Fabelmans, avons-nous pu lire dans certaines critiques : le film de Sam Mendes a peu en commun avec les deux films cités…

On connaît bien Sam Mendes, et, à l’instar de Steven Spielberg, il nous offre un film bien différent des précédents, beaucoup plus intimiste et personnel dans la mesure où il convoque son adolescence, l’année 1981 étant celle de ses 15 ans.

Le synopsis nous invite à imaginer un film romantique, une histoire d’amour entre un jeune homme noir et une femme blanche mature, rien de bien nouveau, dans le contexte du début de l’ère Thatcher avec son lot de maltraitance sociale et économique. Et s’il ne s’agissait pas que de cela ?

Alors, de quel film s’agit-il ? Quels éléments peuvent faire la force de ce film ? Comment ce film, racontant une histoire banale et maintes fois montrée au cinéma, peut-il être différent des autres ? Chacun aura une réponse à ces questions, certains considèreront que la banalité de son sujet en fait un film sans saveur, d’autres qu’il ne s’y passe pas grand-chose d’où le peu d’intérêt que le film semble avoir suscité dans notre salle, la déception même, voire la détestation peut-être…

Comme ce fut mon cas, c’est peut-être au deuxième visionnement que l’on se rend compte des petites touches qui font le film et qui méritent que l’on s’y attarde un peu.

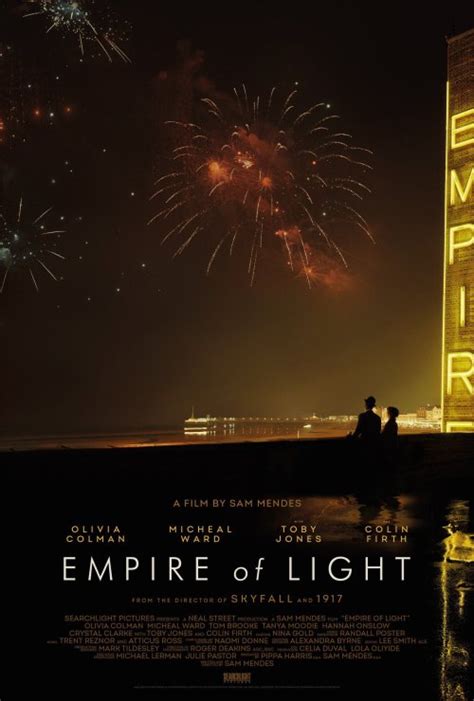

Empire of Light : un titre évocateur, large et lumineux, un nom qui brille en lettres jaunes à la verticale d’un bâtiment en briques rouges : c’est le nom d’un grand cinéma ‘à l’ancienne’ situé en bord de mer à Margate au nord de Douvres sur la côte est de l’Angleterre ; Margate, une station balnéaire, (bien connue de Turner comme Laurence l’a dit mardi soir) comme il en existe de semblables tout au long de la côte sud de l’Angleterre, mais station toutefois moins chic et moins prisée que Brighton ou Bournemouth, une station qui semble un peu endormie, mais nous ne sommes pas en pleine période estivale, puisque l’action débute juste avant Noël, Margate est enneigée (un charme différent) l’année 1981 va bientôt débuter sous un magnifique feu d’artifice tiré au-dessus de la mer.

Un cinéma à l’ancienne: grand théâtre au lourd rideau de scène rouge et or (cf New York Movie, 1939, d’Edward Hopper), un grand escalier qui se prolonge vers un étage où se trouvent d’autres salles désormais à l’abandon abritant poussière, pigeons, et toiles d’araignées ; une salle de bal entourée de banquettes en skaï et de tables, un piano à queue trônant au milieu, et de grandes baies vitrées avec vue sur le front de mer, un lieu qui a eu son heure de gloire, qui ‘a été magnifique’ selon Hilary mais qui ‘l’est toujours’ pour le jeune Stephen d’emblée ébloui. On a alors la vision du temps suspendu, du temps arrêté comme lorsque Pip visite Miss Havisham dans Les Grandes Espérances de Charles Dickens.

Un lieu magique, pour un art qui l’est aussi : l’art de l’illusion, celui qui permet de s’évader.

Sam Mendes a justement placé son film sous le signe de l’Art : tous les arts sont convoqués : le 7ème art, bien sûr, mais les autres aussi : musique, théâtre, danse, poésie, peinture et architecture. L’art est donc la thérapie qui permet aux personnages de se construire ou de se reconstruire : qu’ils s’appellent Hilary Small (Olivia Colman), Stephen Murray (Micheal Ward), Norman (Toby Jones), Donald Ellis (Colin Firth), Neil (Tom Brooke), Janine (Hannah Onslow), tous sont eux-mêmes lorsqu’ils sont en lien direct avec une forme d’art, tous revivent ou vivent pleinement lorsqu’ils chantent, dansent, écoutent de la musique, regardent un film, la structure d’un bâtiment, ou sentent que quelque chose va les valoriser, comme c’est le cas pour Donald Ellis dont le cinéma a été choisi pour l’avant-première du film Chariots of Fire.

Au départ, tous ces personnages sont à l’image du bâtiment dans lequel ils travaillent : le cinéma tombe en ruine, est peu fréquenté, un lieu semblant n’intéresser que des fondus des salles obscures ; ceux qui tentent de faire vivre ce cinéma sont usés, blessés par la vie, stigmatisés comme le jeune Stephen alors qu’il a la vie devant lui…. Tous cachent une douleur profonde (Hilary et ses problèmes psychiatriques ; Stephen doit faire face au racisme et à l’exclusion ; Norman est meurtri par la rupture avec son fils qu’il n’a pas vu depuis 15 ans; Donald se morfond dans une vie de couple usée)

Tous sont également seuls. La solitude est un autre thème fort du film : rappelons-nous la scène où Hilary est seule le soir de Noël, devant son assiette à côté de laquelle un cracker ne sera jamais ouvert ; seule encore attablée dans un coin au restaurant, (telle la femme seule du tableau de Hopper, Automat) et soudain envahie par la honte qui la fait fuir lorsque Donald accompagné de sa femme Brenda, entre à son tour dans le même restaurant ; Donald Ellis, ce patron toujours seul dans son bureau et à la maison puisque sa femme ne lui fait même plus son thé et qu’ils font chambre à part, patron qui convoque si souvent Hilary dans son bureau personne n’étant dupe du pourquoi.… Stephen, jeune homme blessé par l’abandon d’un père, le racisme explicitement ouvert ou parfois déguisé dont il est victime, sa candidature en école d’architecture étant refusée malgré les différentes tentatives, sa solitude à la maison avec une mère épuisée par son travail d’infirmière qui s’endort le soir devant la télévision, sans avoir même pu discuter avec son fils… Norman, seul dans sa cabine de projection, son univers secret, celui qui donne un peu de sens à sa vie autrement vide sans doute lorsqu’il rentre chez lui…

Hilary, Stephen, Donald, Norman, tous sont comme des fantômes à la dérive cherchant un point d’ancrage, quelque chose ou quelqu’un sur qui se raccrocher : ce n’est pas le lithium qui va guérir Hilary, le docteur Laid n’a pas vraiment l’air de s’en soucier d’ailleurs, peu d’encouragement mais une réprimande pour une prise de poids. La jeunesse de Stephen, son éblouissement, le soin qu’il apporte à ce pigeon blessé, la peau de sa hanche qui apparait rapidement dans un plan (sans doute trop suggestif) sont autant de petites choses qui réveillent Hilary et éveillent son désir de vivre et non plus d’exister.

Il n’est pas surprenant qu’Hilary puisse réciter les vers de Tennyson, partager ceux de W.H. Auden et de Philip Larkin, poètes peu connus en France. La poésie est l’art de dire en peu de mots toutes les beautés et les blessures de l’existence. C’est aussi l’art qui permet d’exprimer la fragilité, et l’émotion forte : Hilary n’est qu’émotion et fragilité, c’est ‘l’étoffe’ dont elle ‘est faite’. Elle est capable des colères les plus soudaines et incompréhensibles, comme des moments de calme presque naïf qui ne font qu’empirer une situation. Elle atteint ce paroxysme en particulier dans deux scènes: le jour de l’avant-première, où elle se présente sur la scène du théâtre dans une robe de soirée dont la fermeture éclair reste ouverte en partie dans son dos, laissant voir l’étiquette de fabrique, et des traces de rouge à lèvre sur les dents, deux négligences qui en disent long, prenant la parole après son patron sans y avoir été invitée et lisant un poème de W. H. Auden devant une salle qui fait semblant de croire à ce qui se passe : elle est dans la lumière, elle a son instant de gloire elle aussi. Puis, dans le hall du cinéma, déclamant la plus célèbre tirade du théâtre Shakespearien, ce ‘To be or not to be’ revisité en ‘To fuck or not to fuck’, Hilary Small, fragile et émue au plus haut degré avec la poésie d’Auden, devient, l’espace d’un instant, devant un Donald et une Brenda médusés, une femme forte, « not Small at all », n’ayant rien d’une Petite, mais au contraire grandiose aux accents Shakespeariens tragiques, une nouvelle Lady Macbeth assénant un coup de poignard au lâche Donald, prélude à la scène de folie qui suivra, chez elle (et non au bord d’une falaise), parlant à Stephen de son enfance, de la trahison de son père et de sa mère, Stephen venu pour l’aider, et finalement prise au piège de la police et des services hospitaliers pour être internée de nouveau. Quel plan sur le visage d’Hilary, assise sur sa chaise, valise sur les genoux, mâchoires serrées, attendant, stoïque, la mise à mort ! Magistrale Olivia Colman !

La lumière : du noir jaillit la lumière. Norman, le projectionniste, explique au jeune Stephen les mécanismes qui permettent au miracle de se produire dans la salle obscure : ce faisceau de lumière qui va donner vie à une illusion du réel. Là encore, Stephen découvre et est immédiatement envoûté. Il saura transmettre à Hilary, et finalement susciter en elle le désir de voir la lumière de l’illusion projetée sur la toile blanche et enfin accepter d’en ressentir la magie jusque dans son être.

Les plans et leurs éclairages sont soigneusement étudiés : travail d’artiste assurément que celui de Roger Deakins, directeur de la photographie et cadreur dont le travail pour ce film n’a pas été récompensé. Et pourtant, on ne peut s’empêcher de le mettre en parallèle avec Hopper et ses immeubles aux lignes bien tracées, ses grands espaces vitrés derrière lesquels des personnages souvent de dos regardent vers l’extérieur, personnages peints en solitaire ou à deux mais séparés, ou pour Deakins, filmés en silhouettes, tels des ombres chinoises. Nombreux sont les réalisateurs inspirés par les tableaux de Hopper : Hitchcock, Wim Wenders, Brian de Palma, Polanski pour ne citer que ceux-là. Et quand Hopper ne parvenait pas à peindre, il se réfugiait au cinéma…

Les contrastes entre sombre et clair, jour et nuit sont là, comme dans une toile de maître, les plans sur le feu d’artifice de la nouvelle année ne nous rappellent-ils pas Whistler et son tableau Nocturne en noir et or- la chute de la fusée, « ce pot de peinture jeté à la face du public » selon Ruskin ?

Les plans des bâtiments, que ce soit l’immeuble où Stephen habite, ou le bâtiment qui abrite le cinéma, ne font-ils pas écho au rêve de Stephen d’étudier l’architecture ? Stephen architecte en devenir, architecte de sa vie ? Hilary l’a poussé à ne pas renoncer et à faire ses propres choix, à construire lui-même son avenir, « Ne reste pas ici », lui a-t-elle conseillé à la fête foraine. Stephen, blessé par le racisme, doit lui aussi prendre son envol.

L’adolescent Sam Mendes a vécu la période Thatcher, et c’est par touches qu’il essaie d’en recréer l’atmosphère, sans approfondir pourrait-on lui reprocher, mais ce n’est pas l’objet de son film : les émeutes de Brixton vues à la télévision, les défilés de skinheads, les actes racistes qui ne semblent pas vraiment ébranler la police, la confrontation par le regard entre Stephen et M. Cooper, un blanc à qui l’accès à la salle est refusé par un noir, regards soutenus, comme le jeu de celui qui baissera les yeux en premier quand les regards de tous les autres, employés et spectateurs, sont tournés vers ces deux hommes et dont Stephen, certes vainqueur, ne pourra évacuer la tension qu’ en courant se réfugier à l’extérieur.

Tout ce monde extérieur mesquin et cruel qu’Hilary ne voit pas, à moins qu’elle ne veuille pas le voir, fait d’elle à certains moments une sorte de Candide que l’on aimerait secouer et réveiller.

Si convenu et imparfait que le film puisse être, il n’en demeure pas moins un film qui peut toucher, trop facilement parfois, avec des moments ‘cousus de fils blancs’ mais un film qui baigne toujours dans une forme de lumière et d’espoir. Les personnages évoluent, murissent, avancent vers de nouveaux horizons, plus ou moins incertains, plus ou moins dégagés et marchent vers un avenir qui peut-être leur permettra de se libérer et de se révéler à eux-mêmes.

Cette rencontre improbable (et après tout, pourquoi pas ?), ce rapprochement entre deux êtres dissemblables, meurtris par la vie, rapprochement qui va permettre à chacun un nouveau départ, est sans doute le sujet du film, si banal soit-il. Cependant, il y a une toile de fond, riche et haute en couleur, d’où se dégagent une lumière, une douceur et un espoir dont nos sociétés manquent beaucoup aujourd’hui.

Chantal