The Light of my life de Casey Affleck 1h59, américain

Dans la famille Affleck, je demande Casey, acteur, producteur, scénariste, monteur, réalisateur. Après I’m still here en 2010, The Light of my life est son second long métrage tourné en 2017, classé Science fiction lors de sa production ainsi qu’à la Berlinale 2019 et lors de sa sortie nationale aux US et Canada en Août 2019 .

En France la sortie nationale étant prévue le 6 mai 2020, on ne parlera plus de Science fiction mais plutôt de thriller réaliste.

Casey Affleck a eu du flair ! Ca fait 10 ans qu’il le prépare. Bingo !

En plus de son scénario, le film est superbement joué par le duo d’acteurs que forme Casey Affleck himself et la talentueuse Anna Pniowski, les images sont à couper le souffle, c’est lent comme il faut et haletant, on est pris dans l’histoire. Le dernier quart d’heure est très très américain et pas très bien maitrisé, je trouve.

Un film intéressant à soumettre à la prochaine réunion de programmation.

Peut-être qu’une bonne dizaine de minutes en moins n’aurait rien gâché.

Marie-No

Voir ou revoir Eric Rohmer (2ème épisode)

Cette fois-ci, on continue avec quatre films : Le beau mariage 1982 « comédies et proverbes », la femme de l’aviateur 1981 « comédies et proverbes », l’amour l’après-midi « six contes moraux » 1972, l’ami de mon amie 1987 » comédies et proverbes »

Dans cette série Eric Rohmer comme dans la précédente, dont je tire les films dans le désordre, les acteurs et actrices sont jeunes. Les actrices ont ceci de commun : Minois, taille moyenne, minceur. (On ne verrait pas Rosy de Palma ou Corinne Maziero dans l’un de ses films). Quant aux lieux de vie, ils oscillent entre la bohème et l’intérieur bourgeois. Les professions sont majoritairement tertiaires sup, souvent libérales ou enseignants, plus rarement apparaissent des « petits emplois », quand c’est le cas, ils sont tenus par des jeunes filles en devenir : vendeuses et serveuses, (ce sont souvent des jobs d’étudiantes) dans ce monde, on peut rencontrer des artistes, souvent des peintres. Les vêtements sont à la mode de leur époque. La tonalité douce des voix, indique la position sociale des personnages. Leur phrasé caractéristique s’accompagne souvent de bavardages, comme si les choses se passaient ailleurs que dans les mots. Les tête à tête succèdent aux mondanités toujours présentes sous forme de cocktails ou surprises parties. Souvent les personnages n’ont pas trop de temps pour manger, alors ce sera léger et sur le pouce dans un bistrot à moins que ce ne soit un sandwich dans un parc. Rohmer met en scène le public qui va voir ses films, il lui tend un miroir. Mais peut-on s’arrêter à ces remarques ? N’y a-t-il pas autre chose ? D’où vient le fait qu’on est tout de même captif ?

Et de nos jours, peut-on encore faire des films dans la voie choisie par Eric Rhomer ? On pense tout de suite à Guillaume Brac de Tonnerre et surtout des « Contes de juillet » qui comme « l’ami de mon amie » d’Éric Rohmer nous conduit à Pontoise. Mais Rohmer c’est aussi une manière de vivre et de penser son temps. Entre l’hier de ses films et aujourd’hui, assez peu de temps s’est écoulé, mais suffisamment pour constater des écarts : L’esthétique, les décors, la mode, les manières de se parler et de se toucher, la courtoisie et la muflerie, l’érotisme, tout cela a bougé. Pourtant sous la surface des choses, l’œuvre est toujours présente. Alors retournons au coffret Rohmer.

« Le beau mariage » est tout indiqué pour poursuivre… Un casting très Rohmerien, Sabine (Béatrice Romand, qui a joué dans moult film de Rohmer), Edmond (André Dussolier), et Clarisse (Arielle Dombasle). Plaquée par son amant marié, Sabine décide à son tour de se marier, elle ne sait pas avec qui, mais qu’importe ce détail, sûr d’elle et de son charme, elle veut faire le mariage qui fera d’elle une femme libre… De toutes contingences matérielles. Faut-il aimer pour se marier ou se marier puis apprendre à aimer ? Sabine est une femme entreprenante, Edmond lui plaît, c’est un avocat très occupé, (un Dussolier crispant au possible !). Mais qu’à cela ne tienne, fonçons ! Constatons au moins que Sabine a une conception de la réciprocité dans le couple qui ne se laisse pas enfermer dans un rapport économique : le travail source de liberté et d’égalité n’est pas son sujet. Mais qui penserait comme elle en 2020 ? On se prend alors à estimer avantages et inconvénients de nos idéaux changeants.

Vient ensuite la « femme de l’aviateur » avec Rohmer les acteurs sont pris dans un type de jeu qui ne peut pas être autre que celui choisi par Rohmer ! L’acteur principal c’est Philippe Marlaud un jeune homme qui interprète François. Il avait joué dans « Passe ton bac d’abord » de Pialat. La femme de l’aviateur sera hélas son dernier film, il mourra brûlé dans un accident de camping à l’âge de 22 ans. Anne est interprétée par Marie Rivière qui avait joué en 1978 dans Perceval le Gallois, et continuera avec Rohmer et bien d’autres grands réalisateurs, plus tard, elle se rendra célébre en aimant et en épousant un bandit, Roger Knobelspiess, elle produira un récit pour sa défense « Un amour aux assises ». Anne Laure Meury, elle aussi jouait dans Perceval, (tout comme d’ailleurs Fabrice Lucchini qu’on verra quelques secondes dans le film), ce sera Lucie, un prénom bien mérité ! Ce film c’est l’enquête involontaire et grâce à Lucie, joyeuse, d’un amant éconduit… La façon d’être aimé ne pèse pas lourd quand on aime, mais tout de même… Et il y a quelque chose qui rappelle les rendez-vous de Paris dans ce film, sans doute les parcs et jardins, mais aussi une touche d’humour et la délicatesse.

Dans cette seconde série, c’est l’Amour l’après-midi que j’ai le mieux aimé. Je ne dois pas être le seul car il figure dans le top 10 des entrées pour les films de Rohmer. Pour le premier rôle, on trouve Bernard Verley, un tout jeune homme qui avait déjà et aura plus encore une carrière considérable, au théâtre, au cinéma, à la télé. Dans « l’amour l’après-midi » il sera Frédéric, ensuite il y a Françoise Verley son épouse, dans le rôle d’Hélène… son épouse. Puis Zouzou, une égérie des années soixante, soixante-dix, ainsi nommée pour son zézaiement, ancien mannequin de chez Catherine Arlé, etc. Elle sera Chloé. Frédéric est un homme heureux, persuadé de son charme irrésistible, comme souvent les êtres qui se sentent aimés. (cf L’artifice du médaillon magique).Mais l’amour l’après-midi ne se laisse pas contenir dans ce résumé, n’oublions pas deux choses, la première, ce film appartient aux contes moraux, (j’aimerais qu’un jour on m’explique en quoi consiste la morale de Rohmer, non qu’il en soit privé, mais elle m’échappe un peu), la seconde dont il faut se souvenir, il y a souvent de belles promenades dans les films de Rohmer, mais toujours avec humour et malice, il nous promène encore davantage …

L’ami de mon amie se passe dans le nouveau Pontoise et ses environs. On se demande pourquoi ce film a été réalisé, sans doute pour assurer la promotion d’un art de vivre à Cergy-Pontoise (je ne sais pas si c’est un film de commande), ou pour nous raconter une histoire. Les deux sans doute. Il n’est pas certain que Rohmer aurait accepté de tourner dans n’importe quelle ville nouvelle, avec Cergy Pontoise, comme le fera plus tard Guillaume Brac, il filme un lieu où il fait bon vivre parce qu’il a été conçu pour ça. Les gens marchent où flânent dans les rues piétonnes, les parcs et jardins, se retrouvent aux terrasses de cafés, il y a aussi l’Oise et ses méandres, les sports nautiques. Autant Godard conteste dans un monde de moteurs et n’en sort jamais vraiment, autant Rohmer se débarrasse de tout ce qui le gène, qu’il ne trouve pas beau, du coup, les voitures y sont très rares. A Cergy, Rohmer aurait des difficultés de nos jours, la ville ne vieillit pas trop bien et nombre d’espaces verts sont rognés pour y placer des parkings ou pour « densifier ». Mais revenons au film, Emmanuelle Chaulet (Blanche) joue son premier film, le suivant sera avec Claire Denis. Sophie Renoir (la petite fille de…) interprète Léa son amie. Eric Viellard joue Fabien et François Eric Gendron (le fils de…) Alexandre. Tout est dans le titre excepté peut-être les points de suspensions. Avec Rohmer il faut toujours faire attention, un amour peut en cacher un autre. On sera aussi amusé par le signifiant jeu de couleurs dans les vêtements des personnages.

Au centre des films de Rohmer il y a le désir. Comment et pourquoi naissent, se font et défont les amitiés et les amours sont ses questions pour cette série. Son érotisme est assez pudique, il y a parfois des nus comme dans l’amour l’après-midi, mais pas plus que ça. La parade amoureuse, la séduction l’intéressent davantage : un décor, une manière de s’habiller, et une manière de conter fleurette qui est en même temps une partie de fleuret.

Et remarquons une constante, les personnages de Rohmer sont fair-play. Quand ils se séparent, ce n’est jamais la fin du monde.

Georges

Avez-vous un film préféré ? détesté ?

Le blog des Cramés vous soutient et vous accueille pendant cette période de turbulence confinée

Vous avez un film préféré ? détesté ?

Écrivez pourquoi en quelques lignes ou plusieurs paragraphes et envoyez votre texte signé de votre nom ou du pseudo de votre choix à georges.joniaux45@orange.fr

Chers Cramés confinés, prêts ? Alors à vos plumes, racontez !

La première série de textes sera publiée dans le blog à la mi avril .

La fille au bracelet et Acusada (2)

Au départ, c’est la même histoire.

Une idée de fait divers, d’affaire criminelle comme il y en a tant d’autres et occupent les médias et réseaux sociaux, exemple « Faites entrer l’accusé » pour ceux qui, comme moi, regarde cette émission débordant d’idées de scénarios de films dramatiques, régurgitant les effets tragiques de notre monde.

Cette idée de fait divers, c’est Gonzalo Tobal qui, d’abord l’a développé, déployé dans son film Acusada et Stéphane Demoustiers l’a, en suivant, ré-enveloppé, resserré dans La Fille au bracelet.

Dolorès/Lise est une jeune fille de 18 ans qui vit dans un quartier résidentiel, entourée de sa famille, sans vague, sans histoire. Sans histoire sauf que, des histoires il y en a toujours. Elles sortent ou pas et les deux films montrent dès le début, ou très vite, le bracelet électronique que porte Dolorès /Lise : elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie. Ouah !

Si Gonzalo Tobal nous promène autour du procès, au cœur du foyer familial, la majorité du temps hors les murs du tribunal, dans la maison, Stéphane Demoustiers, lui, traite le sujet en majorité dans le tribunal intra muros pour un film de procès.

Dans les deux versions, il s’agit d’un thriller, d’une tragédie familiale avec, au centre, Dolorès/Lise, une personne inconnue qui fait partie de la famille depuis 18 ans, depuis qu’elle est née.

Et dans les deux versions la description du ravage familial est magistrale.

La version « clinique » de Stéphane Demoustiers m’a davantage marquée et son casting prestigieux me ravit encore.

D’abord c’est la mer, la plage plutôt, ils sont là, le père, la mère, la sœur, le petit frère, posés là dans leur pré carré, chacun dans son petit espace personnel, sur leur drap de bain, presque nus, presque proches. Il fait chaud, l’air est gris. Quand les gendarmes arrivent, pour cueillir cette jeune fille en fleur, personne ne bronche. Chez ces gens-là, on ne fait pas de grands gestes, on ne fait pas d’esclandre. A partir de là, le truc ça va être d’essayer d’occulter le bracelet et attendre la suite, chacun pour soi, les œillères réajustées tant bien que mal. On se parle sans se parler, on s’arrange, on jongle avec sa vérité. Lise communique peu. Pas trop hâte de savoir. On attend.

Quand arrive le procès, on y est, physiquement, dans la salle de tribunal et par le rythme du film, les longs plans séquences, toute distraction, est impossible. Si on peut, parfois, peut-être, se poser des questions sur le bien-fondé de la cage en verre, pour ce film il est très judicieux et habile d’avoir placé l’héroïne dans ce décor de tribunal moderne (ici celui de Nantes), pour matérialiser, figurer la bulle dans laquelle Lise existe et vit, séparée par un mur invisible de l’espace où existent et vivent ses parents. Sa bulle ne manque pas de place pour ceux qui pourraient l’y rejoindre, choisiraient d’y entrer. Pour l’heure, elle est seule, la tête haute pour entendre et répondre aux questions qui vont lui être posées.

Les témoignages et plaidoiries servent de dialogues. C’est brillant. On voit avec les yeux des parents et le fait que ce soit un film de procès agit comme un miroir grossissant sur les questions de compréhension, d’incompréhension, d’attention, de manque d’attention, à quel point connaît-on ses propres enfants, jusqu’où est-on prêt à les aimer ?

Comment cohabiter et connaître mieux l’autre et pas seulement entre deux générations. La procureure, ambitieuse, impitoyable, (jouée magistralement par Anaïs Demoustiers), et l’accusée, inquiétante et troublante (formidable Mélissa Guers dans son premier rôle), font quasi partie de la même génération.

Que comprenons-nous aux adolescents devenus jeunes adultes, que savons-nous de leurs amitiés, de leurs amours ? Les juges, jurés, avocats et adultes présents dans l’assistance ne comprennent pas leurs mœurs et les condamnent, par réflexe, par défense. Pour quel fait Lise Bataille va-t-elle être jugée ? à quel point les médias et les réseaux sociaux que nous avons vu (laissé) prendre le pouvoir, en manipulant, sinon la vérité, du moins la réalité affectent-ils les comportements ? quelles marques le flux incessant d’images laisse-t-il dans nos vies ?

Le film montre aussi l’influence qu’a la durée de l’instruction et comment, dans une affaire judiciaire, tout est forcément faussé.

La dernière scène finira de troubler l’eau du bocal

Innocente ou coupable, Lise ?

A votre avis ?

Marie-No

La dérive douce d’un enfant du Petit Goave Documentaire de Pedro Ruiz

Amis Cramés de la Bobine, bonjour,

Pour ceux qui aiment la littérature et plus particulièrement Denis Laferriere , ce magnifique documentaire dont voici le lien :

https://f3m.vhx.tv/la-derive-douce-d-un-enfant-de-petit-goave-un-film-de-pedro-ruiz

Bonne journée, prenez soin de vous!

La Fille au bracelet et Acusada

Je tombe avec retard sur cette critique de Jacques Morice dans Télérama : «La fille au bracelet » de Stéphane Demoustier s’est largement inspirée du scénario d’Acusada,de Gonzalo Tobal, thriller argentin baroque, nettement plus ampoulé. Sa mise en scène à lui est sobre, rigoureuse, visant la justesse, la crédibilité des interrogatoires, des témoignages et des plaidoiries, de la fougueuse avocate générale (Anaïs Demoustier) à l’avocate de la défense, posée, chevronnée. »

On est avec Télérama d’accord pour souligner le superbe casting du film et pour dire que c’est un film qui tient sa place dans la liste des nombreux films de procès.

Rappelons d’abord que sans Acusada, la fille au bracelet n’existerait pas, car il s’agit bien d’une sorte de « variation, réinterprétation » du scénario original d’Acusada.

Acusada a ses faiblesses, il a aussi beaucoup de qualités. Il y a une toile de fond sociale autour du procès, elle est d’une grande richesse : Fortune et infortune, justice et vérité, les médias, les jeux de rôle, les gens. Quant aux ressorts psychologiques, ils sont nombreux : culpabilités, dits et non-dits, secrets et mensonges, destruction des liens et attributs sociaux… Ce film met en lumière un dispositif global autour d’une affaire judiciaire, qui concerne de nombreux acteurs, en premier chef l’accusée puis la justice, l’avocat de la défense, la presse, la famille de la victime, les amis, les amours, le peuple. Il nous dit qu’être accusé, c’est supporter que tout devienne empoisonné autour de soi.

Autant Acusada était ouvert à tous vents mauvais, autant « La fille au bracelet » est un quasi-huis clos, celui du tribunal (et c’est moche, toute la gamme des teintes marron y passe). Ce choix de huis clos a le mérite de donner un sentiment d’oppression et de claustration, mais en même temps relègue la dimension sociale de l’accusation, la réduit à une affaire « papa, maman, le juge et moi ».

Dans « Acusada », il y a l’extérieur ce n’est pas seulement la rue, les maisons, et des gens hostiles, indifférents ou bienveillants, ce sont aussi les médias. Ceux des « nouveaux chiens de garde » tels qu’en a parlé Serge Halimi -C’est-à-dire des personnes serviles, complaisantes, populistes, toujours prêtes à faire diversion (du puma à l’accusé…)

Enfin, au tribunal, la jeune fille au bracelet est derrière une cage de verre. La première fois que j’ai vu une cage de verre dans un procés, c’était lors du procés Eichman. Et tout le monde comprenait de quoi il s’agissait. Il ne s’agissait nullement de mettre une bête en cage, ou de l’humilier. Il s’agissait de protéger cet homme, éventuellement contre lui-même (on se rappelle de H.Goering à Nuremberg) et éventuellement du public. C’est-à-dire en somme de protéger la vérité.

Dans la jeune fille au bracelet, à quoi sert cette cage en verre ? Et pour le quasi-ensemble des accusés, à quoi sert-elle ? Quels sont les arguments qui justifient ce dispositif ? Ils sont peu louables ! Ce sont effectivement des cages!

Mais, c’est un fait, depuis peu ces cages existent, le film ne ment pas. Et, bon sang, contre elles, il n’y a pas l’ombre d’une protestation de l’avocat de la défense dans ce film, alors que dedans se tiendra une jeune qui arrive au monde. Cette cage est là, dans sa plus parfaite normalité, aussi conforme que le film qui nous la montre. Mais le réalisateur est davantage du côté de la cage que du bracelet.

Pour finir, en transformant Acusada en un film français, « la fille au bracelet » on en a fait un film intime et assez conformiste, un film qui ne questionne rien. Comme le casting est remarquable et qu’il est bien joué, c’est un film d’acteurs, un film plaisant de plus !

Festival du Court Métrage à Alès

Amis Cramés de la Bobine, bonjour,

Dans l’impossibilité d’organiser le festival sur place, les organisateurs mettent en ligne les 100 courts métrages de leur sélection. Rendez-vous à festival d’Alès pour obtenir un identifiant et un code.

Nous les remercions de cette généreuse intiative!

Voir ou revoir Eric Rohmer (1)

Amis Cramé(e)s de la Bobine, vous voyez des films, vous les aimez, commentez-les ici! Pour notre part, nous voyons ou revoyons ceux d’Eric Rohmer. Et je me propose d’en toucher un mot .

Le coffret Eric Rohmer est sur l’étagère, il n’y a qu’à tirer le premier DVD qui veut bien venir, ensuite c’est comme un jeu des 7 familles, dans la famille « les contes moraux » : nous tirons le film « la boulangère de monceau et la carrière de Suzanne », puis dans « comédie et proverbes » : « Pauline à la plage », dans « l’ancien et le moderne », « Quatre aventures de Reinette et Mirabelle » et « les rendez-vous de Paris »… Voir et revoir ces films au hasard manque de méthode, j’en conviens.

On peut lire sur Wikipédia que Rohmer aimait Honoré de Balzac et Marcel Proust. Et si j’ai bien lu ailleurs, il est devenu cinéaste un peu parce qu’il avait loupé l’agrégation de lettres, un peu parce qu’il écrivait, un peu parce que sans doute depuis toujours il aimait le cinéma. Pour cet homme imaginant, l’image, le son, les mots et… « son idée sur le cinéma » ne devaient faire qu’un.

Bref, il devient d’abord un remarquable et parfois redoutable critique aux Cahiers du Cinéma, puis il y sera rédacteur en chef (d’où plus tard il sera évincé par Jacques Rivette), à ce moment, déjà il tourne. En fait Rohmer utilise la littérature pour son cinéma, amour des textes, poésie, sonorité, diction des acteurs, manières et attitudes, et puis il y a cette attention méticuleuse portée au cadre… Une esthétique et un classicisme qui détonne dans cette nouvelle vague. Remarquons le contraste avec le cinéma de Godard : A l’un, les sujets dénonciateurs et révoltés les quartiers populaires, leurs rues tristes, leurs bistrots et hôtels, leurs petits cinés, la désinvolture de ses personnages… A l’autre, les cadres bourgeois ou champêtres pour des gens que les contingences matérielles ne concernent pas ou plus et… de la tenue.

Eric Rohmer, il y a ceux qui ne l’aiment pas, et ils sont nombreux. Ils disent que ses personnages jouent d’une manière affectée, précieuse, qu’ils minaudent, que les événements, les situations, le hasard des rencontres sont artificiels… Rohmer avait choisi de ne pas se soucier de ces objections et de faire exactement ce qu’il voulait faire, c’est-à-dire une oeuvre. Et puis aurait-on fait à Marcel Proust ce type d’objections ? Oui !

Mais pour l’heure, au moment où je revois ses films, tous ces débats sont usés. Alors, on apprécie les retrouvailles et les rencontres, il y a ses personnages avec leurs désirs, les tensions feutrées qui les animent, leurs chassés-croisés, « les jeux de l’amour et du hasard », où à l’opposé les calculs petits et grands. Et on se laisse séduire et souvent déconcerter par tout ça. Par exemple dans «les rendez-vous parisiens » (1995) on trouve un sketch « les Bancs de Paris » que je vais délibérément spoiler ici :

Elle, parisienne, est prof de Math n’aime plus son fiancé mais n’ose ni le lui dire ni le quitter, elle flirt avec Lui, un prof de lettres, qui vit à Bobigny. Ils se rencontrent une fois par semaine de jardin parisien en promenades, chaque jardin, chaque promenade les rapproche un peu. En tous les cas, ils ont plaisir à être ensemble. L’année avance, le temps se rafraîchit. À la suite d’une promenade à Montmartre, Elle qui ne voulait pas s’engager avec Lui pour ne pas trahir son fiancé lui propose à brûle-pourpoint de passer trois jours à l’hôtel, « comme des touristes » ! Pas dans n’importe quel hôtel, à Montmartre, près du Bateau-Lavoir…Depuis longtemps, elle rêvait d’y séjourner. Mais au moment où ils y arrivent, avec leurs bagages, ils aperçoivent un couple qui y pénètre. Elle connaît bien l’homme de ce couple, c’est son propre fiancé ! Avec Rohmer, nous ne sommes pas dans les femmes d’amis de Courteline…Que croyez-vous qu’il se passa ? Soit ! Elle et Lui n’iront pas à l’hôtel.

Alors ?

Alors, Elle se sent tout d’un coup libre. Libre comme l’air. Elle congédie Lui, le prétendant, en disant : Tu étais le complément de mon fiancé et je n’ai plus de fiancé, nous n’avons donc plus de raison de demeurer ensemble, tu ne le complètes plus…

Par cette étrange comptabilité, la voici libérée.

Tout est ainsi dans Rohmer, l’ordinaire, le banal ouvrent sur la vie, inattendue, libre, bondissante et créative…

Ne comptons pas trop, que je tente de raconter Pauline à la plage (1983), ce film sur les amours de vacances, (là encore, la toile de fond est banale) où l’on peut voir dans une très belle distribution, Arielle Dombasle (Marion), splendide, qui sait si utilement s’auto-leurrer. (N’oublions pas que c’est à Rohmer que nous devons entre autres les débuts au cinéma d’Arielle Dombasle et de Fabrice Luchini.)

Fin de la première partie

PS : Les bancs de Paris, (les bancs publics) confortables et délassants, n’existent quasiment plus à Paris. Les rares nouveaux modèles sont conçus dans le même esprit que ce qui a valu la suppression des anciens. Empêcher qu’on s’y allonge et qu’on y dorme!

Les Combattants

Un film de Thomas Caillet (1h38)

sorti le 20 août 2014

avec Adèle Haenel, Kevin Azais, Brigitte Roüan

Il passe à la télé.

Les mots me manquent

Si je l’avais vu à sa sortie, il y a presque 6 ans, je n’aurais pas noté ce mot qui maintenant nous a envahi.

Et, comme Madeleine/Adèle, je n’aurais pas cru à ça …

Le film est formidable, les dialogues très soignés. Un conseil : activer le sous-titrage en français. Ça permet de ne rien rater car ce n’est pas toujours très bien articulé, les acteurs sont très très bien choisis et très émouvants.

Une scène marquante sur les incendies de forêt spontanés. Quand la nature se débrouille toute seule pour survivre. On pense à l’Australie.

Un très beau film.

Grave et drôle.

Marie-No

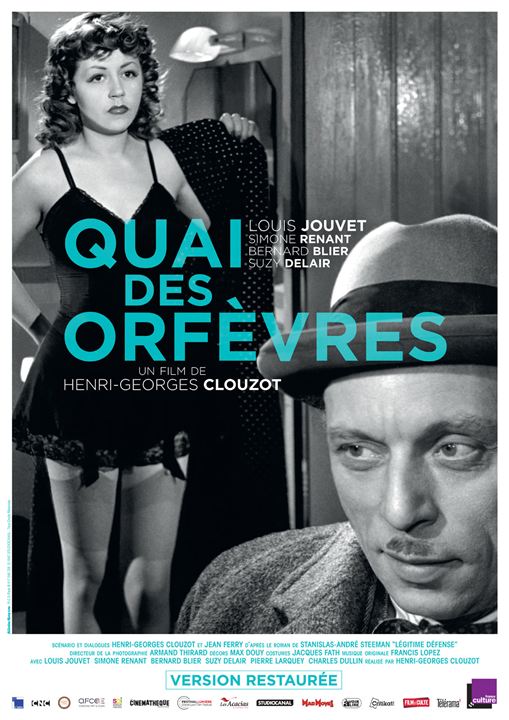

Quai des orfèvres

Un film de Henri-Georges Clouzot (1947)

avec Louis Jouvet, Bernard Blier, Suzy Delair, Simone Renant, Charles Dullin, Robert Dalban, Raymond Bussières

Après L’assassin habite au 21 en 1942, Henri-Georges Clouzot tourne en 1947 avec Suzy Delair, qui est alors sa compagne, Quai des Orfèvres. adapté de Légitime défense, roman policier de Stanislas-André Steeman paru en Belgique en 1942.

Suzanne Delaire était née le 31 décembre 1917 à Paris 18ème.

Suzy Delair est morte, à 102 ans, la semaine dernière, le 15 mars 2020.

Artiste de music-hall en premier lieu, on va oublier son côté « vert-de-grisette », sa voix de nez en vogue dans ses jeunes années, pour garder en tête ses rôles dans des films mémorables tel que Quai des Orfèvres rediffusé en ce moment à la télé.

Je l’ai revu. Bien m’en a pris : un régal de chaque instant.

Quai des Orfèvres, on le connaît par cœur mais il fait partie des films qu’on revoit inlassablement, toujours impressionnés par les dialogues, la mise en scène, et par la distribution, la virtuosité des acteurs, tous aujourd’hui disparus, Louis Jouvet et Bernard Blier bien sûr, époustouflants, pour la performance du chef opérateur.

On le revoit pour la musique et les décors qui nous transportent dans le Paris de cette époque-là, juste après la guerre, pour les costumes de Jacques Fath, grand couturier réaliste, pour la variété des thèmes abordés, certains audacieux en ce temps-là comme le métissage, la mono-parentalité masculine, l’homosexualité féminine avec le personnage de Dora, magnifique Simone Renant (la classe absolue), pour l’érotisme enveloppé de fourrure.

Et on revoit avec plaisir les scènes mythiques telle que celle où l’inspecteur Antoine allume sa pipe avec un morceau de papier où est noté l’adresse de Brignon, le vieux cochon. Un indice disparaît peu à peu sous nos yeux …

Et la dernière scène entre Dora et l’inspecteur Antoine et la fameuse réplique :

« Vous m’êtes particulièrement sympathique Mlle Dora, vous savez pourquoi ?… Vous êtes un type dans mon genre, avec les femmes vous n’aurez jamais de chance. »

Marie-No

PS : La distribution : Corona 😉 (à la création)

Ciné France actuellement