Cinq films cette semaine…

(… C’est leurs regards dans mes yeux, et je suis avec euuux…

Hum, pardon, j’arrête les références à Indochine).

Une semaine avec les cramés, ou plus exactement à l’AltiCiné.

Semaine de rêve car entre le 4 et le 8 juin, j’ai pas vu pas moins de cinq films, tous de qualité, et qui ont été, mine de rien, un sacré bouleversement de mes goûts cinématographiques… D’habitude j’aime les drames, pas les comédies, j’aime les films lents, très lents, où on voit les gens vivre, vraiment, juste respirer et vivre, regarder les êtres plus que les personnages… mais ça, c’était avant cette semaine, je crois…

Présenté par Danièle Sainturel

Pourtant, comme je le disais, on finit par s’attacher à ce qui fonctionne, tout d’abord, l’actualité qui semble se faire (défaire, refaire) sous nos yeux. La liberté formelle prise dans le film ensuite. Les idées n’y sont pas juste exposées, elles font partie prenante de l’esthétique du film, partant dans tous les sens, certes, mais se donnant des possibilités inédites : Passer un film sur l’esthétique du vivre ensemble d’un autre réalisateur au milieu de celui-ci, dont les décors sont le seul point commun. Filmer dans l’urgence sans vraiment savoir où l’on va. Faire une coupe au milieu d’une scène pour expliquer la censure telle qu’elle était pratiquée, et la commenter textuellement.…

Un point particulièrement fort parce que oui, le vrai sujet et le vrai intérêt du film est la censure, ces mécanismes et les grèves des journalistes et des techniciens de l’ORTF pour y remédier. La liberté d’expression s’écrit alors sur les murs, dans la rue, mais pas encore à la télévision. Et puis on pense à la télévision actuelle, aux anges, à TPMP et aux mots de Patrick Le Lay sur l’équation entre notre cerveau et le Coca-Cola, et on se demande si cette dernière s’est beaucoup améliorée.

Pano ne passera pas, est donc à la fois rude, déceptif scénaristiquement, mais très stimulant intellectuellement, jouissif dans la liberté esthétique qu’il s’offre et passionnant sur le regard historique qu’il nous livre.

Très stimulant intellectuellement, historiquement passionnant, traitant de la censure, le film que j’ai découvert le lendemain l’était aussi… le divertissement en plus !

Je suis d’habitude très très mauvais public pour les comédies, regardant d’un air dépité les gens riant à gorges déployés, parce que vraiment, je ne comprends pas ce qui est drôle. Ça partait donc mal pour le film de Armando Iannucci : La mort de Staline.

Et pourtant, j’ai ri comme rarement, du début à… non pas la fin, mais presque. Parce qu’avec un brio rare, le réalisateur change le ton du film, le côté noir de la période historique qui était jusqu’alors traité avec dérision et caricature prend tout à coup tout le relief de l’enjeu politique qu’il traite.

Se basant sur la géniale bande dessinées éponyme de Thierry Robin et Fabien Nury, on est témoin à travers ce moment historique, des coulisses du système stalinien, son effrayante épuration humaine, les listes quotidiennes de personnes à arrêter, torturer, tuer, sa corruption et son système de censure extrême… et le Petit Père du peuple qui continue à l’effrayer même après l’annonce de sa mort. Si le ton est humoristique, contrairement à la bande dessinée, le ton n’enlève rien au sérieux des recherches qui ont été menées pour faire le film. Historiquement, c’est très fort.

Et d’un point de vue cinématographique, les acteurs sont fabuleux (notamment Steve Buscemi, incroyable comme toujours), les décors et l’ambiance semblent pleinement réalistes, et le scénario nous plonge dans l’histoire grâce à une intensité dramatique parfaitement maîtrisée. Le système stalinien est présenté dans toute son absurdité, grâce à un humour de situation grotesque, virant parfois même au burlesque, mais toujours de manière fine et intelligente. Le film moque pour mieux révéler les aberrations saugrenues dans lesquelles le régime plonge lorsqu’il se veut autoritaire. Le culte de la personnalité du Soviétique en prend un coup, son agonie (puisque tous les bons médecins ont été envoyés au Goulag, il ne lui reste plus qu’à mourir), sa mort et ses funérailles sont autant de moments absolument hilarants tellement le décalage entre la recherche de grandiloquence et la platitude des ambitions personnelles et politiques de chacun est aux antipodes. Les conseillers du Feu Staline n’attendent pas un instant pour conspirer, se placer et tenter de prendre la place du mort, le film montre comment ce panier de crabes va sévir, prêt à tout, non pas pour libérer le Peuple, mais pour prendre le pouvoir.

Même le générique de fin est absolument génial. Bref un grand moment.

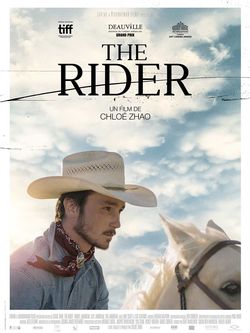

Film américain (vo, mars 2018, 1h45)

De Chloé Zhao,

Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau et Lilly Jandreau.

Primé au Festival de Deauville et à la Quinzaine des Réalisateurs

Présenté par Marie-Annick Laperle

J’ai enchaîné avec The Rider, formidablement présenté par Marie-Annick.

Avant le film, j’étais partagée, autant le drame que vit ce jeune indien m’intéressait, autant les chevaux peinent à me passionner. Et finalement, c’est le contraire que j’ai ressenti.

Les conditions de tournage sont vraiment enthousiasmantes, voir au plus proche l’intérieur d’une réserve indienne, y regarder les conditions de vie mais surtout observer les gens chercher, souvent non sans difficulté, un semblant de sens à leur existence, avec un minimum d’artifice, c’est véritablement incroyable. Ce film touche un degré de réel davantage qu’il cherche le réalisme. La réalisatrice chinoise Chloé Zhao filme sans concession, non pas des personnages mais de vrais humains, abîmés par la vie. La famille Landreau y est montrée dans toutes ces difficultés mais avec une grande tendresse. Notamment la (vraie) petite sœur (Lilly Jeandrau) de l’acteur principal (Brady Jeandrau), dont on sent vite le poids de problème psychologique, sera traitée avec force, joie, et sans le moindre misérabilisme, ce qui fait d’elle le plus sublime personnage du film. Mais aussi Lane (Lane Scott, le personnage interprète lui aussi son propre rôle) l’ami, le maître, le frère du personnage, qu’on découvre après un accident qui l’a détruit et laissé tétraplégique, qu’on rencontre aussi avant, dans sa carrière de Rodéo, à travers les vidéos des exploits du cow-boy indien, des séquences filmiques toutes aussi fortes et sans un excès de pathos qui voudrait nous tirer les larmes coûte que coûte.

Henry en sortant du film disait humoristiquement que le problème des films aujourd’hui, c’est qu’on n’y fait plus la différence entre les cow-boys et les indiens. Et, sans humour, c’est un excellent résumé de l’impression qui m’a traversée et jamais quittée pendant tout le film. La culture et l’histoire des indiens, et les hommes avec, ont été tellement anéanties, piétinés, niés, démantelés, qu’ils ne savent plus ce qu’ils sont eux-mêmes. Chacun cherche alors le sens de son existence, souvent noyée dans l’alcool et le jeu pour s’anesthésier d’une réalité insupportable, se réfugiant aussi dans le rêve d’un avenir fleurissant, à l’image des jeunes de cette réserve présentés dans le film. Ils rêvent donc de devenir à l’image des colons qui les ont oppressés, cadre structurant d’une réussite aussi éphémère que destructrice, à l’image d’un rêve américain promettant la réussite de tous, une réussite aussi hasardeuse qu’exceptionnelle, devenir célèbre, coûte que coûte, vite, trop vite, jusqu’à la chute.

Ils quittent alors le costume de jeunes indiens (un costume très loin de celui à plume des westerns mais que le film ne nous permettra pas de découvrir) pour se singer en cow-boy dans tout ce que ça peut avoir de caricatural : Chapeau, bottes en cuir, lasso, drapeau américain, et forcément cheval !

Et c’est là, dans l’ambivalence du rapport au cheval que se joue l’ambiguïté d’hybridation de la culture américaine et indienne dans le film. En effet, il y a le côté traitant l’insensibilité de la relation à l’animal dans une recherche d’une productivité perpétuelle où la marchandise est traitée comme un pur produit à gagner, faute de quoi, elle sera vendue ou plus certainement amenée à l’abattoir car jugée sur le seul facteur de sa rentabilité – un aspect qu’on retrouve de manière forte dans un autre film de cheval du moment : La route sauvage, histoire cinématographique magnifique, dans lequel on retrouve, ce qui n’enlève rien à notre plaisir, Steve Buscemi évoqué plus tôt.

Mais au-delà, il y a le côté indien, plus naturel, plus sensible. On la découvre dans la relation que Brady entretient avec l’animal, une relation d’une sensibilité incroyable. Je me suis surprise à avoir été aussi touchée par les scènes de débourrage où sous nos yeux naissent la confiance conjointe du garçon et du cheval, grâce à une relation basée sur la douceur, la parole et l’écoute, mais la magie tient à la fois à l’acteur qui a des compétences dans le domaine hors du commun, et la captation très subtile de la réalisatrice.

Malheureusement, la posture sensible du film se noie dans un excès dramatique, notamment au sujet de l’animal, que la réalisatrice avait par ailleurs su éviter alors que les personnages de la sœur ou de Lane aurait pu devenir facilement des pièges. Cette lourdeur pathétique nous laisse totalement en dehors de beaucoup d’émotions du jeune homme. En effet, on se lasse rapidement du sentimentalisme et du perpétuel aboutissement larmoyant. On attend et on prévoit le drame avant même qu’il passe à l’écran puisque tout y semble toujours destiné.

D’habitude, disais-je, j’adore les films dramatiques, c’est pourtant définitivement ce caractère qui m’a fait décrocher du film pourtant plein de qualités et de très jolis moments. Si seulement il en était resté à ça…

Film français (juin 1935, 1h44)

Film français (juin 1935, 1h44)

de Richard Pottier

Avec Pierre Brasseur, Max Dearly, Pierre Larquey et Monique Rolland

Assistant réalisateur : Pierre Prévert

Scénario et dialogues : Jacques Prévert

Présenté par Danièle Sainturel

La semaine s’est poursuivie avec Un oiseau Rare, de Richard Pottier, sorti en 1935, une période où le mot slogan faisait son apparition et où il n’était pas encore compris par une grande partie de la population.

Cette comédie est à la fois une vraie surprise et une belle découverte. Le film empreinte beaucoup aux codes du théâtre. L’histoire se déroule (en tout cas dans un deuxième temps qui occupe la majorité du film) dans le huit clos d’une station de ski. L’écriture se situe entre celles de deux maîtres français des comédies scéniques à fortes charges sociales : les deux M ! Molière, à qui le film empreinte à la fois le caractère des personnages écrits comme de véritables caricatures sociales jouissives et drolatique, on retrouve notamment des caractères proches de ceux du Misanthrope ou de l’Avare, mais aussi des quiproquo et des retournements de situation fous. Et Marivaux, auteur auquel on doit l’idée d’expérience à grande échelle pour tenter de percer le mystère de ce drôle d’oiseau qu’est l’homme. On pense alors beaucoup au Jeu de l’amour et du hasard, puisque les valets se font passer pour des maîtres, et les maîtres pour des valets, mais aussi à La dispute, pièce dans laquelle une grande expérimentation est menée dès la naissance de quatre enfants pour savoir, non sans humour, qui de l’homme ou la femme à commis le premier adultère, sur une île reproduisant un semblant de jardin d’Éden. L’histoire est celle d’un riche aristocrate, la cinquième fortune de France précise-t-on, dont le valet gagne par erreur des vacances au ski, lors d’un concours de Slogan. Le noble décide de l’accompagner et de mettre en place un jeu de rôle : se faire passer l’un pour l’autre pour voir comment les hommes sont, indépendamment de sa richesse. Mais par un quiproquo, c’est un jeune marchant d’oiseau, intelligent, cultivé mais pauvre, qui va s’attirer les faveurs du personnel de l’hôtel qui pensent que c’est lui le milliardaire. Si la caricature sociale est si forte que chacun reste enfermé dans son rôle, la fin, elle, offre la liberté aux jeunes de choisir leurs destinées indépendamment des critères sociaux qui tentaient de les contraindre et les emprisonner, ce qui est un très beau coup de théâtre.

Ce qui donne aussi un côté à la fois théâtral et jouissif au film, c’est le jeu d’acteur, un jeu très expressif et enlevé qui donne aux personnages une candeur rare, on y retrouve un Pierre Brasseur encore plus jeune que dans Les enfants du Paradis (qui occupe une belle place le top 5 de mes films préférés), et Jean Tissier, les deux se partagent à merveille l’affiche.

Mais la vraie qualité du film réside dans les dialogues, ce qui n’est pas surprenant quand on sait que c’est Prévert qui les a rédigés. Ils sont véritablement écrits comme des répliques de théâtre, le mot y est toujours drôle, poétique, subtilement choisi, et le scénario est ainsi finement mené.

Le rythme, notamment basé sur le comique de répétitions, ne faiblit pas et on passe un très bon moment du générique à la fin. La blague la plus savoureuse étant la gouvernante qui ne comprenant pas le mot slogan, pense qu’il s’agit du perroquet, et ne cesse de s’étonner de la responsabilité du drôle d’oiseau dans ce drame.

Et la semaine s’est finie avec le film de Christophe Honoré Plaire, Aimer et courir vite. Je n’attendais rien de ce film, si j’avais aimé passionnément les Biens Aimés, j’avais trouvé horripilent Dans Paris, et Les chansons d’amour était la réunion de ces deux points de vue en un même film, si j’adore les passages musicaux, le reste me laisse plutôt froide.

Mais là, j’ai plongé la tête la première, complètement fascinée par le personnage de Jacques, interprété avec force par Pierre Deladonchamps. Sa manière de poser les mots, d’exprimer sa sensibilité dans la fragilité de sa voix et de ses souffles, et la manière du réalisateur de le filmer, sans rien dévoiler, juste l’observer, regarder l’intime de sa respiration sans vouloir lui imposer trop tôt une histoire, mais l’évoquer par bribes, petites touches surgissant du réel et non de l’explicatif sont fantastiques. Qui il est, ce qu’il fait dans la vie, qui est la mère de l’enfant dont il semble être le père, tout ça est seulement balayé, quasiment évacué de la première séquence. Seul l’être, ses perceptions, sensations et sentiments comptent dans les scènes d’ouverture du film et c’est magnifique. On quitte avec regret Jacques pour le jeune Arthur, (Vincent Lacoste) le film devient alors beaucoup plus bavard, moins intéressant, on regrette la froideur de glace au cœur sensible. Alors, quand le destin, ou plutôt Christophe Honoré va les réunir tous les deux, Jacques arrivera à insuffler la magie à son futur amant, et le couple fonctionne finalement très bien. On s’ennuie un peu après, on se lasse du rire un peu gras de Vincent Lacoste et on se demande parfois où l’auteur veut en venir. Mais c’est tellement beau, qu’on se laisse emporter par cette belle histoire d’amour, mais surtout par ses fabuleux personnages.

Et puis il y a la chanson magnifique : J’aime les gens qui doutent, chantée par Anne Sylvestre,

J’aime les gens qui doutent

Les gens qui trop écoutent

Leur cœur se balancer

J’aime les gens qui disent

Et qui se contredisent

Et sans se dénoncerCeux qui, avec leurs chaînes

Pour pas que ça nous gêne

Font un bruit de grelot

Et puis il y a les mots de Bernard-Marie Koltès tirés de « Dans la solitude des Champs de coton ».

L’absolue cruauté n’est pas qu’un homme blesse l’autre, ou le mutile, ou le torture, ou lui arrache les membres et la tête, ou même le fasse pleurer ; la vraie et terrible cruauté est celle de l’homme ou de l’animal qui rend l’homme ou l’animal inachevé, qui l’interrompt comme des points de suspension au milieu d’une phrase, qui se détourne de lui après l’avoir regardé, qui fait, de l’animal ou de l’homme, une erreur du regard, une erreur du jugement, une erreur, comme une lettre qu’on a commencée et qu’on froisse brutalement juste après avoir écrit la date.

La mise en voix comme le texte sont incroyablement forts, pourtant Arthur évacue totalement le tragique en répondant simplement et affectueusement « ça me fait plaisir que tu lises les livres que je t’offre». Comment ne pas tomber sous le charme quand sans dramatiser, les personnages se parlent, partagent, se désirent, s’aiment ? C’est très juste et très beau.

Et puis, pour conclure ce film d’une sensibilité rare, la fin est absolument sublime et achève de conquérir l’adhésion totale.

Et puis il y a la sonorité de ce titre qui nous emmène déjà dans cette folie insouciante qu’est l’amour, cette rapidité, cette vitesse fulgurante. Aimer vite, faute de pouvoir aimer longtemps, contrairement à ce que dit Louis Garrell dans Les chansons d’amour « Aime-moi moins mais aime-moi longtemps. » On est dans ce film au contraire dans une urgence à vivre cette dernière passion. On pense alors au grand absent de ce film, celui qui m’a manqué, même si la musique choisie est parfaite… Alex Beaupain. Un film de Christophe Honoré sans le Bisontin, ça perd quelque chose.

Mais il est bien là, en creux de cette fabuleuse histoire et en résonance notamment du titre par ses chansons :

Vite, « Devant cet amour on hésite / Je voudrais qu’on s’y précipite / Vite / Tout va vite» et Couper les virages, magiquement interprétée par Clotilde Hesme.

Couper les virages

Mettre le feu au poudre

Et rouler et rouler

Beau comme l’orage

Et vif comme la foudre

S’en aller

Couper les virages

Ne plus suivre les lignes

Et rouler et rouler

Sortir de la cage

Décoller la résine

S’en aller

S’en aller

Cette chanson est né d’un projet sublime, qui a donné un livre écrit par Isabelle Monnin, Les gens dans l’enveloppe, accompagné d’un disque réalisé par Alex Beaupain, une œuvre plurielle que je vous recommande chaudement à l’approche des vacances d’été si vous ne le connaissez pas. Isabelle Monnin a acheté à un brocanteur 250 photographies d’une famille à qui elle a inventé une vie dans un roman écrit à partir de l’intimité de ces images, avant de partir à leur recherche pour rétablir une vérité, au-delà de celle de la fiction.

Quelques jours plus tard, j’ai découvert pleine d’enthousiasme le film Milla, et l’ennui qu’il m’a (mortellement ?) procuré n’a malheureusement pas su être contre-balancé par la jolie poésie qui émane du film, notamment grâce aux mots mis en voix par l’acteur, Luc Chessel. Ce n’était peut-être pas le moment après cette épopée filmique, ou peut-être que c’est moi qui ai changé, que ce film qui m’aurait beaucoup touché hier, peine aujourd’hui à me passionner aujourd’hui…

Mais restons sur cette magnifique semaine, pleine de la superbe diversité que nous offre, en général, le monde du cinéma, et en particulier, les cramés de la bobine ! Même si je n’aime pas toujours tout, c’est toujours de grande qualité.