Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018

Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018

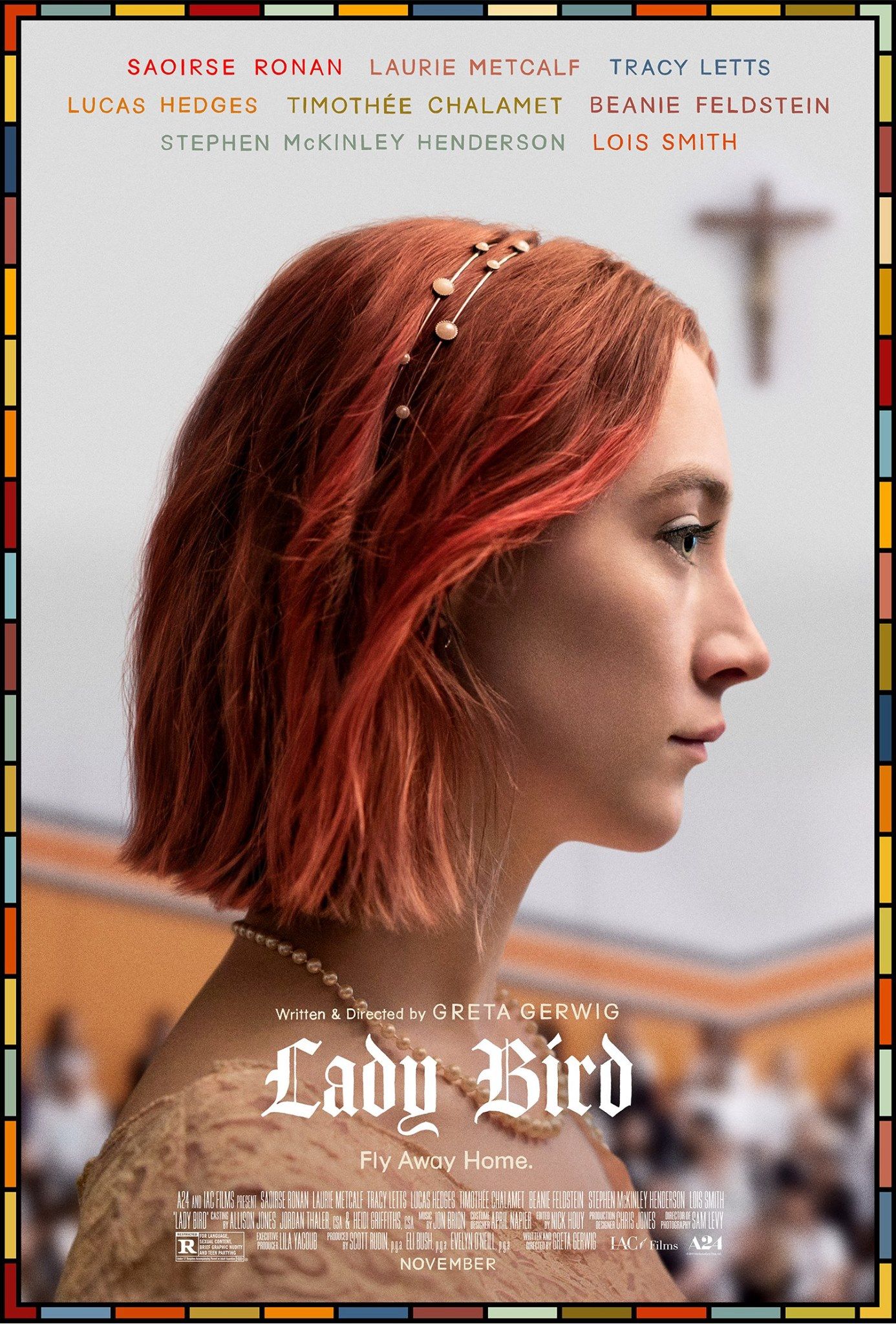

Du 19 au 24 avril 2018Soirée débat mardi 24 à 20h30Film américain (vo, février 2018, 1h35) de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf et Tracy Letts

Distributeur : Universal Pictures

Présenté par Marie-Annick Laperle

Synopsis : Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

SURPRISE SANS SURPRISE

Surprise sans surprise pour ce film de la réalisatrice américaine Greta Gerwig qui raconte la dernière année de lycée d’une adolescente dans l’Amérique post 11 septembre. Elle a 17ans et se fait appeler Lady Bird à la place de son vrai nom Christine. Elle porte ce nom, sa famille, son quartier, sa vie comme un poids sclérosant et refuse le parcours balisé, tracé par son milieu familial et social.

Rien d’original donc ! La révolte banale d’une adolescente élevée en milieu catholique et protégée. Une succession de situations triviales assez attendues qui se succèdent à un rythme accéléré. Il faut vite accéder au pouvoir que confère l’âge de 18ans : un ticket de loterie, une cigarette et un magazine « Play Girl », sans oublier le premier émoi amoureux et la première expérience sexuelle. Sauf que ces premières fois ne procurent pas le plaisir attendu et laissent entrevoir des lendemains un peu moins chantants.

Qu’importe ! Lady Bird rêve d’évasion et d’une autre vie : la Côte Est, New York et le milieu des artistes. Or, ce rêve est constamment contrarié par le quotidien et en particulier par sa mère avec laquelle elle entretient des relations conflictuelles. La scène du début illustre bien cette situation . Après avoir écouté le livre audio « Les raisins de la colère », la mère et la fille sont en paix, en phase, même. Et puis soudain, le simple désir de Christine d’écouter une musique, suivi du refus de sa mère, fait éclater le conflit redouté et récurrent : Christine ouvre la portière et saute de la voiture en marche, exprimant par ce geste sa volonté de s’échapper.

Le véritable sens du film est ici. Comment échapper à la pression maternelle ? Comment échapper au conditionnement du milieu dans lequel on a vécu et on s’est construit ? Comment devient-on soi-même ? Comment se débarrasser de certains attachements, en particulier de l’attachement mère/fille ?

Il faudra à Christine et à sa mère Marion ce détachement par l’éloignement (Christine va à New York pour ses études universitaires) pour comprendre combien elles se manquent et donc combien elles s’aiment. La scène de séparation à l’aéroport est formidable. Greta Gerwig détourne la scène classique de l’amoureux qui court derrière la femme aimée qui va lui échapper.Marion a refusé d’accompagner sa fille jusqu’à l’embarquement et reste dans la voiture pour attendre le père en prétextant que le parking est trop cher. Quelques instants plus tard, on voit la mère courir comme une folle dans le hall de l’aéroport et s’effondrer dans les bras de son époux qui la rassure : « tu vas la revoir ».

Dans la scène finale, après un coma éthylique en guise de rite de passage à l’indépendance, Christine peut lâcher Lady Bird pour assumer Christine et dire à sa mère qu’elle l’aime. Car le véritable amour d’une mère pour son enfant n’est pas de le retenir mais de le laisser partir pour qu’il puisse devenir « la meilleure version de lui-même », cette belle expression de Marion qui traduit tout l’amour qu’elle a pour sa fille.

Christine va jouer seule cette partition qui lui permettra d’être qui elle est.

Marie-Annick

Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018

Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018 Un film réalisé par Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps.

Un film réalisé par Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps.  « Maintenant, tu n’as plus personne à aimer ».

« Maintenant, tu n’as plus personne à aimer ». Le petit matin venu, elle respire à l’air libre, avec Zalim, sur une colline surplombant Naltchik. On n’aurait jamais pensé que c’était si grand, Naltchik !

Le petit matin venu, elle respire à l’air libre, avec Zalim, sur une colline surplombant Naltchik. On n’aurait jamais pensé que c’était si grand, Naltchik ! La famille, l’enfance, la fratrie, la place qu’elle occupe, celle qu’on y occupe, les liens du sang , les responsabilités imposées, la couverture de survie qui finit toujours par se déchirer quand on ne la perd pas. Tout ça, quoi, qui donne tellement mal au cœur.

La famille, l’enfance, la fratrie, la place qu’elle occupe, celle qu’on y occupe, les liens du sang , les responsabilités imposées, la couverture de survie qui finit toujours par se déchirer quand on ne la perd pas. Tout ça, quoi, qui donne tellement mal au cœur. Prix de la Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai à la Berlinale 2017

Prix de la Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai à la Berlinale 2017 Ours d’Argent de la Meilleure actrice

Ours d’Argent de la Meilleure actrice

réalisation et scénario : Sofia Djama

réalisation et scénario : Sofia Djama Dans le cadre du Festival Télérama

Dans le cadre du Festival Télérama Pays d’origine :

Pays d’origine :