Du 22 au 28 novembre 2017Soirée débat mardi 28 à 20h30

Du 22 au 28 novembre 2017Soirée débat mardi 28 à 20h30

Film français (octobre 2017, 1h53) de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach et Mélissa Guilbert

Distributeur : Diaphana

Présenté par Jean-Pierre Robert

Synopsis : La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire

Ils sont huit. Sept + une. Une + sept : une femme écrivaine reconnue, en vogue, qui bouge un cil et son éditeur accourt, et sept jeunes en devenir, personne ne sait encore de quoi. Sept individus ayant pour seules richesses leurs talents encore partiellement ou totalement ignorés et leur jeunesse. Ils ont en commun d’être sur les chemins de traverses fréquentés à leur âge, rallongés encore pour s’adapter à cette époque, et d’être déjà peu ou prou tous résignés. Ce portrait de groupe est très réussi. On se place avec eux et on les regarde se « risquer » à l’écriture. Rien ne leur est moins naturel que de parler, d’inventer, de raconter, de se raconter, d’exister, d’écrire, tout ça devant Olivia, cette écrivaine bobo, branchée, impeccable en toutes circonstances et ce n’est pas la chaleur de l’été à la Ciotat qui pourra la faire transpirer. Les deux jeunes filles, Malika et Lola, sont les plus spontanées, elles y vont quoi ! Puisqu’elles sont là, elles participent. Pas inhibées, pas soumises, elles se placent au soleil du regard d’Olivia et ça fait plaisir à voir. Les cinq garçons, eux, choisissent l’ombre, a priori, la passivité, rejettent plus ou moins ouvertement l’idée de participer à ce projet d’écriture de ouf. On les a mis là, c’est tout. Ils ont l’intention d’attendre que ça se passe. Fadi, Etienne, Benjamin et Bouba qui prévient d’entrée de jeu qu’il fait même des fautes d’orthographe quand il parle, alors écrire !

Et puis il y a Antoine. Le film zoome sur Antoine et on apprend son visage changeant, son esprit manipulé, son humanité endormie, sa force bouillonnante camouflée. C’est un beau jeune homme, Antoine. Tout se passe comme s’il se forçait à ne pas réfléchir, comme s’il s’évertuait à être un autre. Il cherche sa place et trouve sur son ordinateur, ceux qui le rassurent sur l’avenir, ceux qui veulent le guider vers un futur encadré où on n’a pas peur, où les armes se montrent, où la haine se cultive. L’atelier et surtout la puissance, l’énergie tranquille et diffuse d’Olivia vont l’imprégner et le pousser à regarder au-delà de ses murs, en dehors de chez son cousin, deux étages plus bas. Il va observer et chercher à comprendre ce qu’Olivia opère en lui, chercher à effacer ses traces pour finir par, enfin, commencer à lâcher prise. L’Atelier amorce son rétablissement. Quand il vient à la fin du film lire son texte, il a changé. Il va partir, s’ouvrir à l’ailleurs. En cela pour lui et sur d’autres plans, l’Atelier aura eu une résonance essentielle. Pour tous les sept, plus ou moins, on est convaincu qu’il y aura, dans leurs têtes, dans leurs vies, un avant et un après l’Atelier. Un avant et un après Olivia.

Olivia, magnifiquement interprétée par Marina Foïs, est vraiment touchante justement parce qu’elle dégage à la fois une grande force, une autorité naturelle et une grande fragilité. Peut-être que c’est, égoïstement, pour se mettre en situation de rupture avec ses habitudes et retrouver l’inspiration, qu’elle a accepté de piloter cet atelier à La Ciotat où elle n’avait jamais mis les pieds. Oui, peut-être. Elle a participé à la sélection des stagiaires et la voilà maintenant en face de ces sept jeunes personnes qu’elle découvre en même temps que nous. Elle avance sur la pointe des pied tout en fixant clairement les objectifs et les limites. Elle obtient d’eux, peu à peu, ce qu’elle cherche : la création littéraire. Peu à peu, ils lui offrent leur reconnaissance. Sans tambour ni trompette. Bienveillante, elle l’est toujours, compréhensive aussi dans le respect mutuel. Elle veut les faire réfléchir et y parvient. Un par un, jusqu’à Etienne, si récalcitrant au départ, ils prennent tous leurs cahiers et leurs stylos,ou leurs tablettes et écrivent. Bien, moins bien … L’important ce n’est pas de bien écrire, c’est d’écrire, et d’avoir envie de raconter et d’apprendre. Tout comme l’important n’est pas de savoir chanter, mais de chanter. Olivia leur donne envie d’exprimer leurs pensées à l’oral et de les formaliser par écrit. Pour ça, elle est admirable. On voit, parfois, surtout son côté « écrivaine parisienne ». Lorsque, par exemple, elle est en grande conversation sur skype avec son éditeur et qu’elle lui parle de ses difficultés avec un jeune en particulier, on pense qu’elle parle d’Antoine. Mais non, elle parle du personnage du roman quelle essaie d’écrire et sur lequel elle bute. Ah, d’accord ! Quand elle invite Antoine à lui parler de lui, de ses journées, de ses occupations, c’est certainement aussi pour nourrir ce personnage de fiction mais pourtant, très vite, c’est elle qui déborde, qui sort de son cadre écran pour entrer dans le sien et elle le pousse dans ses retranchements. Rien ne l’obligeait à aller le repêcher chez lui, à le faire entrer chez elle. Quand il la menace de son arme et la force à l’accompagner à travers les calanques jusqu’au bord de sa corniche puis enfin l’autorise à partir, elle part, bien évidemment et court même jusqu’en haut de la côte où elle s’arrête pourtant, se retourne et à l’abri du clair de Lune, hors d’atteinte elle aussi, l’observe, en alerte, prête à agir, peut-être. Enfin, quand il arrive dans la classe d’écriture pour lire ce qu’il a rédigé, sa seule question est « c’est long ? » parce qu’elle encadre les autres et ne lui donnera pas à lui du temps pris sur celui des autres, elle ne contraindra pas les autres non plus à l’écouter. Il lit son texte apaisé et repart. Alors elle se rassied, dos tourné, et on perçoit son émotion. Antoine a avancé, s’est débloqué. Elle a réussi quelque chose. Peut-être.

La suite nous montre Antoine embarqué sur un cargo avec pour camarade d’équipage un étranger pour lequel il fait l’effort de rassembler ses quelques mots d’anglais. Et leurs rires fusent.

On entend le rire d’Antoine comme si on l’avait guetté, espéré. Antoine rit !

Vraiment un très beau film avec Marina Foïs, magnifique et ces deux jeunes actrices, ces cinq jeunes acteurs, tous les sept amateurs, tous les sept impressionnants de naturel.

Une mention spéciale pour, dans le rôle d’Antoine, Matthieu Lucci, qui m’a immédiatement fait penser à Adèle Exarchopoulos. Va savoir …

Marie-No

Semaine Télérama, soirée Opéra, sorties Alticiné … passer sa vie au cinéma et puis le temps d’un jour, de plusieurs même, ne pas y aller … Ressentir le manque du Grand écran, une belle sensation assurément !

Semaine Télérama, soirée Opéra, sorties Alticiné … passer sa vie au cinéma et puis le temps d’un jour, de plusieurs même, ne pas y aller … Ressentir le manque du Grand écran, une belle sensation assurément ! Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2017Reprise dans le cadre du Festival

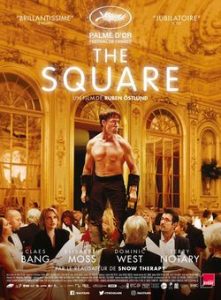

Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2017Reprise dans le cadre du Festival 7 nominations au Festival de Cannes 2017Du 11 au 16 janvier 2018Soirée débat mardi 16 janvier à 20h30

7 nominations au Festival de Cannes 2017Du 11 au 16 janvier 2018Soirée débat mardi 16 janvier à 20h30 Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie. Du 4 au 9 janvier 2018

Du 4 au 9 janvier 2018 Caméra d’or au Festival de Cannes 2017

Caméra d’or au Festival de Cannes 2017 Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017

Primé au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2017 Palme d’or au Festival de Cannes 2017Du 30 novembre au 5 décembre 2017Soirée débat mardi 5 à 20h30

Palme d’or au Festival de Cannes 2017Du 30 novembre au 5 décembre 2017Soirée débat mardi 5 à 20h30 Même si on espérait une fréquentation plus forte, ce WE a été une réussite et on remercie particulièrement Thomas Sotinel et sa « personnal assistant » Françoise et tous ceux qui ont organisé cet événement et y ont participé.

Même si on espérait une fréquentation plus forte, ce WE a été une réussite et on remercie particulièrement Thomas Sotinel et sa « personnal assistant » Françoise et tous ceux qui ont organisé cet événement et y ont participé. Du 22 au 28 novembre 2017Soirée débat mardi 28 à 20h30

Du 22 au 28 novembre 2017Soirée débat mardi 28 à 20h30