« Bruno Dumont aime sublimer sa région fétiche et y faire surgir le loufoque, l’absurde, voire le malaisant. Souvent accompagné d’acteurs non professionnels, dont les visages et la diction tranchent avec le formatage attendu au cinéma, il invite le public vers une forme d’humour et de réalisme souvent absent du grand écran ». Anaïs Bordages – Slate

Or il y a dans l’Empire, comme dans tous les films de Bruno Dumont, un fond philosophique. Par diverses façons, il traite de cette question millénaire du bien et du mal. D’ailleurs au cinéma, cette question est souvent présente. Dans les films américains de différents genres, le plus souvent, il y a le bien d’un côté et le mal de l’autre. C’est binaire (0/1). Bruno Dumont nous rappelle sans cesse que chez les humains, il y a coexistence simultanée du meilleur et du pire, du sublime et de l’horrible, bref du bien et du mal. Dans l’Empire, il y invite le cosmos, et il choisit de le montrer sous une forme un peu parodique des blockbusters américains de Science-Fiction : Star Wars, la Planète des Singes, la guerre des étoiles, Dune etc. Il y mêle paradoxes, humour absurde et décalé.

Au début de l’Empire de Bruno Dumont, Line (Lyna Khoudri) est nue (Une sorte d’ Eve au téléphone portable), elle est parmi les dunes de cette côte d’Opale, seule devant la mer immense, elle se lève, elle nous tourne le dos, échange des banalités au téléphone avec une amie. Contrechamps, Jony (Brandon Vlieghe) revient de la mer sur sa barque de pêcheur. Il en débarque sa maigre prise. Il arrive ensuite devant sa demeure, sa mère l’attend, Freddy dans les bras, déjà mécontente de sa pauvre pêche . Freddy est un joli bambin blond et joufflu, Jony met genou à terre, s’incline devant l’enfant. Plus tard, il rencontre Line et ils font connaissance, alors qu’ils se font face et se parlent, lui, le dos à sa maison et elle en face, apparaît de nouveau, derrière le carreau, le petit Freddy dans les bras de sa grand-mère, Line met également le genou à terre…espionnée avec mépris par les gens du bien.

Freddy, ce poupon, devant lequel on s’incline, c’est « le Margat », l’être dont le Monde entier doit devenir l’empire, celui qui y fera régner le mal. Et l’on s’incline lorsqu’on est assujéti au mal. Mais les forces du bien veillent. L’histoire est en place.

Freddy c’est aussi le nom de ce personnage raciste et assassin du premier film de Dumont, « La Vie de Jésus ». Assassin comme Joseph dans « l’Humanité », mais ce Freddy de l’Empire, c’est Hitler ou Pol-Pot bébé et il est là sous nos yeux, innocent des crimes qu’il est censé devoir commettre. Les forces du bien, commandées sur terre par Jane (Anna Maria Vartolomei) après avoir exécuté la mère de l’enfant, veulent l’enlever, elles échouent mais se promettent de le mettre hors d’état de nuire avant son adolescence…

Le bien est quelquefois paradoxal.

Ces forces du bien et du mal sont représentées par des humanoïdes cosmiques, dans leurs vaisseaux spatiaux aux formes inattendues(*), le bien est un vaisseau aux formes de la cathédrale d’Amiens, et le mal aux formes d’un château inspiré de différents sites européens. Dans celui du bien vit la Reine (le 1) (Camille Cottin) et dans celui du mal Belzebuth (le 0) ( Fabrice Luchini comme une sorte de père Ubu, en plus grotesque).

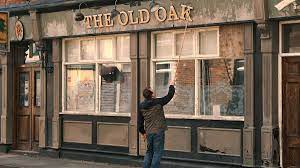

Dans l’Empire, Bruno Dumont utilise le même art du décalage et de l’absurde que dans le petit Quinquin ou ma Loute, le même décor, la côte d’Opale, les villages du nord de la Picardie, (eh oui il peut s’y passer bien des choses !) et comme par superposition, on retrouve également le naturalisme de ses premiers films, ce même réalisme social. La grand-mère, les quidams, les acteurs secondaires nous parlent avec un accent ch’nord. Leurs visages sont ceux des gens modestes et pauvres, comme on en rencontre dans les films d’Emir Kusturika, et nombre films réalistes du monde (ex. Brésil, Roumanie). Ce sont des gens qui n’ont ni des gueules d’artistes, ni leurs codes, ils sont là pour une unique fois dans un film… Rien ne les y préparait. Ils sont là à jouer très bien ce qu’ils sont… Dans leur vérité. Enfin, il fait de cette tragique question du bien et du mal un sujet burlesque. Dans une interview, Bruno Dumont dit : « Le tragique, c’est du burlesque réduit ». Une question de curseur en somme.

En final, il y a ce délire cosmique et sublime, ce furieux combat des forces du bien et du mal, qui s’affrontent tous objets volants sortis, dans l’espace intersidéral… Et ça tournoie, ça fusionne, et il semble que sur terre, l’humanité entière soit comme embrasée par cette bataille épique. Rien ne pourrait l’arrêter, sauf la disparition de l’Espèce Humaine. Car l’humanité porte originellement en elle ces forces opposées, alors, elle peut bien les projeter où elle veut, ici ou ailleurs, et comme elle l’entend, ici le bien, là le mal. Que l’humanité disparaisse, ces forces disparaîtront également. Comme elles n’en ont cure, alors nous sommes responsables.

Comment en sortir ? La conscience ? Tout comme dans l’art en général et le cinéma en particulier, Bruno Dumont y voit la source d’expression d’une spiritualité trop longtemps captée par le religieux. L’amour ? Tout comme Jane (le bien) et Jony (le mal) sont attirés l’un par l’autre- les humains capables du meilleur et du pire, aiment. C’est en cela que Bruno Dumont nous invite à imaginer des issues possibles.

Georges

(*)Cathédrale et Château, appartiennent aux deux formes de pouvoir, le séculier et le religieux et ils sont tout autant des manifestations du génie humain et de sa démesure orgueilleuse. Notons aussi que cette belle cathédrale d’Amiens nous la voyons dans son film « Jeanne ».