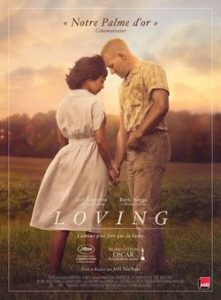

nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2016Du 9 au 14 février 2017Soirée-débat mardi 14 à 20h30

nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2016Du 9 au 14 février 2017Soirée-débat mardi 14 à 20h30

Présenté par Georges Joniaux

Film italien (vo, décembre 2016, 2h10) de Marco Bellocchio avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino et Emmanuelle Devos

Titre original

Fai Bei Sogni

Synopsis : Turin, 1969.

Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale.

Année 1990.

Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…

Au commencement du film, Massimo enfant aux yeux sombres, un peu solitaire et sage, fait ses devoirs. Sa mère met un disque sur le phono. Elle prend Massimo par ses mains, le fait danser avec elle. Il est un peu gauche, mais la joie de sa mère est communicative et puis elle est si belle. Il danse bien maintenant, il est joyeux, tellement joyeux. Aucun moment n’est plus beau. Il l’aime, elle l’aime. Un bonheur simple. Pourtant, nous verrons que parfois chez cette mère si gaie, son regard s’assombrir. Elle pleure ou se perd dans ses rêves en écoutant une musique, fait deux tours de bus pour ne pas croiser le regard d’un couple qui descend au terminus, ou se livre au rituel obscur de jeter un bouquet de fleurs dans le Po. Il y a quelque chose, un mystère ? Pourtant, elle est là, vivante, aimante, infiniment disponible.

De son côté, le petit garçon est parfois grave comme si il y avait une instabilité, une menace. (Magnifique jeu et regard du petit Nicolas Cabras).

Le secret commence probablement avant la mort de la mère, elle est joyeuse et aimante, mais par instant se trouble, il y a dans l’air une atmosphère de secrets, celui de sa maladie et peut-être d’autres. Elle est nostalgique de quelque chose ou de quelqu’un. Elle souffre en silence, peut être pas seulement de sa maladie.

Un soir, tapage et remue ménage, panique et bruits de pas pressés, que Massimo entend confusément. Mais l’accès aux adultes lui est fermé lorsqu’il demande « où est maman? » Il apprendra que sa mère a été emmenée d’urgence à l’hôpital et qu’il pourra bientôt aller la voir. Habillé en dimanche, un bouquet à la main, il s’y rend avec son père. Chemin faisant, ils s’arrêtent à l’église. Le prêtre est là qui attend. Il explique alors au petit Massimo que sa mère n’est plus, qu’elle est un ange, qu’elle le suivra de là haut. Elle a fait un infarctus foudroyant, elle est au paradis. Massimo se révolte, cela n’est pas crédible, mais n’en saura pas davantage. Cette rencontre sera décisive pour l’enfant, l’adolescent et l’homme qu’il sera. Longtemps, il va grandir en compagnie de Belphégor, une représentation mentale qui lui donnera une sorte de puissance, une prise sur les événements. Mais ce « fantôme du Louvre » qu’il regardait naguère entre peur et joie avec sa mère est une représentation ambivalente. (le fantôme du Louvre est une apparition terrifiante qui finit par se jeter dans le vide). Pas d’ange ici bas, Belphégor pour longtemps. Les spécialistes appellent cela « la pensée magique ». Elle a le mérite de lui appartenir.

Or, par cette mort si brutale, la vie de Massimo va être durablement affectée, c’est un enfant rêveur qui expérimentera la loi de l’apesanteur en laissant tomber l’hideuse statue de Napoléon de son père par la fenêtre du 5ème étage… et deviendra aussi un excellent et imaginatif speaker de foot en herbe. Adolescent, il s’invente une mère qui vivrait à New-York. La mort est honteuse. Sans compter qu’un mort est un lâcheur ; elle l’a lâché. Adulte, devenu journaliste, c’est un journaliste, sérieux, ténébreux, peu liant, quasi solitaire. Il a une confiance limitée, envers les autres et lui même.

Massimo sent confusément que tout n’a pas été dit sur la mort de sa mère. Il ne suffit pas que les choses ne soient pas dites pour ne pas être ressenties. « L’oiseau est un mot » disait une chanson du film* (voir notes), et les mots nous sont donnés. Mais ici les mots manquent et l’oiseau s’est envolé, ne laissant que silence et vide, si ce n’est le message indicible de Belphégor qui nous dit quelque chose de ce vol.

Ne pas savoir c’est précieux, ça aide à être orphelin, à vivre, comment renoncer à ce compromis, à la paix du compromis. D’accord, ça ne rend pas plus heureux que ça, mais par ailleurs, Massimo est devenu un bon journaliste. Qu’attend la société d’un homme ? Qui lui demande d’être heureux ?

Massimo est maintenant un homme, un adulte à la force de l’âge, bien inséré, intelligent, fiable, pourtant obscurément, quelque chose d’infantile subsiste en lui, un chagrin, une colère, un manque. Un jour, Son père « refait » sa vie. Il lui abandonne tout. C’est un « fatras de vieilles vieilleries », de souvenirs confus et peu intéressants. Massimo veut à la fois tout jeter et se dit en même temps qu’il pourra peut-être y percer le mystère de la mort de sa mère, trop longtemps laissé en veilleuse, comme cadenacé. Trop de choses dans cette maison, trop de travail à compulser et à se débarrasser de tout ça.

Un jour on lui remet une boite d’allumette qui appartenait à sa mère. Massimo d’abord ému, développe alors une crise d’angoisse, « panique-attaque » dit-on de nos jours. L’angoisse, ce n’est pas l’anxiété, ça Massimo connaissait déjà. Non l’angoisse c’est une impression de mort imminente. Nous avons bien avancé dans le film… Et pourtant, nous ne savons rien. Que va-t-il devenir ?

Marco Bellochio porte depuis toujours un grand intérêt à la psychanalyse, et il regarde la société dans laquelle il vit. Il n’a jamais cessé de le faire. Marco Bellochio est un cinéaste de l’atmosphère. Les images mieux que les mots montrent l’atmosphère. Avec nuance et subtilité. Peu de hors champs dans son film, exceptons Sarajevo ou les stades de foot. Tout est dans le film, et il faudrait plusieurs projections tant il est dense, pour saisir la richesse de ce qu’il nous donne à voir.

Pourtant cette histoire est banale, courante, mais elle est tellement difficile à la fois. Le secret, le deuil, la vérité et son déni. Tout cela forme un nœud. Marco Bellochio nous montre que l’homme tend à aller mieux. Il le montre l’effort qu’il faut à Massimo pour en sortir, pour accepter de se mettre en position de connaître ce qu’il savait confusément, pour connaitre ce qu’on avait refusé de lui dire. Pour saisir une possibilité de dénouement. Car il a dans ce film, en même temps que le poids d’un passé plus que jamais présent, une immense confiance en la vie, avec ce qu’elle a de cruelle et de providentielle parfois. Il nous montre un homme en devenir. Et qu’importe le temps, les années, cet homme enfin devient.

Georges

Notes de discussion, (tentative malhabile et provisoire d’éclairage et rapprochement entre différentes séquences du film) .

Marco Bellochio a réalisé une œuvre très personnelle et non seulement la scénarisation/réalisation d’un best-seller. Son frère jumeau s’est suicidé à 28 ans, il a eu à faire un deuil et à se demander ce qu’il aurait pu faire pour éviter ce drame. (correspond à la pédiode de longs et de courts métrages militants qui se conclut avec Buongiorno, Notte, un film sur Aldo Moro dédié à son frère (un homme modéré comme A.M dit-il)

On pourrait lui reprocher quelques scènes trop appuyées, mais, Marco Bellochio à a dire, et pour ma part, j’ai tendance à voir dans ce film une recherche, avec ce qu’elle peut avoir de pédagogique dans sa manière d’énoncer le message et facétieuse dans sa manière de dénoncer certains traits mensongers de la famille, des prêtres, et du journalisme chemin faisant.

Comment Massimo voit-il sa mère aux différents moments de sa vie ?

Une représentation sans aucun doute positive. C’est aussi une représentation un peu ambivalente, nous verrons en quoi. Quel est le sort de cette ambivalence ?

Représentation de la mère par l’enfant Massimo :

« La mère qui regarde son enfant en souriant puis cesse brusquement de sourire et s’assombrit ».

Le petit garçon est grave comme s’il avait la préscience des choses ou comme si il y avait une menace. Son amour est teinté d’inquiétude.

Lors du drame, l’enfant met en place et interpose immédiatement Belphégor dans son imaginaire. Que représente Belphégor ? Une figure ambivalente. Il fait peur et il rassérène. Il est lié au bonheur de regarder ce feuilleton avec la mère et en même temps, il contient la prescience d’une chute mortelle. C’est une manifestation de la pensée magique : « La pensée magique est une expression définissant une forme de pensée qui s’attribue la puissance de provoquer l’accomplissement de désirs, l’empêchement d’événements ou la résolution de problèmes sans intervention matérielle ».(wikipédia)

L’image de CHUTE, est matérialisée par un passage à l’acte de l’enfant, qui jette par la fenêtre, du 5ème étage un Napoléon de bronze de la collection de son père afin de vérifier le principe de pesanteur. Quelle est la valeur symbolique de ce passage à l’acte ? Elle est double :

Elle signifie que l’enfant sait (quelque part dans son inconscient) ce qui s’est passé. (le suicide de sa mère, chute du 5ème étage).

Napoléon représente la puissance, la force, attributs du père qui possède ces objets. L’enfant fait un lien entre son père et cette mort.

Au non dit familial répond le déni de l’enfant, puis de l’adulte qui se trouve placé devant une sorte d’interdit.

Cette image de chute se retrouve et persiste aussi chez Massimo Adulte : l’histoire de l’équipe de foot (Le vol spécial Avio-Linee Italiane était un vol spécial ayant eu lieu le vendredi 4 mai 1949, dont l’appareil, un Fiat G.212 transportant l’équipe de football du Torino Football Club, … L’equipe de Torino 1948-49.) 31 morts, la meilleure équipe d’europe revenait d’un match amical contre Benfica au Portugal. (Wikipédia)

Cet événement de l’équipe de Torino inspire 3 considérations :

- Elle rattache Massimo à son père qui l’a initié au foot et a fait de lui, sans le vouloir, un journaliste sportif. (rappelons nous la scène de l’enfant speaker)

- Elle parle aussi inconsciemment de la chute de sa mère et permet l’expression d’une nostalgie (permanente chez Massimo)

- On pourrait presque en déduire que Massimo la reproche (projectivement) à son père qui est le plus fort, (Napoléon) de n’avoir rien fait pour sauver sa mère, de ne pas l’avoir assez aimée. Mais ce qu’il reproche à son père, il se le reproche à lui même.

Le deuil et le secret chez l’enfant, l’adolescent et l’homme :

L’enfant : On a vu que l’enfant tente de se prémunir contre l’angoisse de la mort à l’aide de Belphégor, cette figure ambivalente.

Il y existe aussi, conjointement, la formation de son opinion sur le monde. La famille et les prêtres ne disent pas tout. Ils mentent ne serait-ce que par omission ou pire encore.-Bref une défiance du monde des adultes- On retrouve là en résumé, pour une bonne part, les thématiques de M.Bellochio.

Et la formation de son caractère un peu rêveur. Ca ne va pas de soi, il est d’abord rebelle, il sera rêveur. Il joue à être speaker, il imagine Belphégor.

Le deuil procure un sentiment d’abandon, de solitude, de honte

L’adolescent déni la mort de sa mère. Il s’invente une mère à NYC qu’il verra à Noël. Il se lie moyennement avec les autres. Il s’amuse de cette mère possessive (Emmanuelle Devos). Une mère un peu hystérique et possessive.

L’adulte :« L’adulte n’aura pas confiance ni en lui même ni en les autres. Il est un peu immature et anxieux ». disent les psychologues. Il met en veilleuse cette question de la mort de sa mère. Il est devenu un bon journaliste sportif et aussi un grand reporter à la Stampa.

Cette question de la mort de sa mère revient obsessionnellement, d’une manière métaphorique.

1) Avec son article sur la chute de l’équipe de Turin.

2) Lorsqu’il est grand reporter à Sarajevo, il est complice ou témoin d’une mise en scène cynique (l’enfant à la Game Boy)

Il y a curieusement chez cet enfant à la Game Boy un rappel de la mort de sa mère. L’enfant n’a pas de Belphégor, il a à sa disposition la game boy. Cette game boy n’est pas un jouet de l’enfant mais un jouet fabriqué par des adultes pour les enfants. Un jouet offert par ses parents. Ce jouet fonctionne comme une sorte d’objet transitionnel (penser à transitif) qui le rattache à ce qu’il a aimé, (une présence rassurante) et l’empêche de voir la mort dans toute son horreur et de continuer dans cette bulle. ( Il y a certainement une identité game boy/belphégor). Ce que voit l’adulte de cet enfant le renvoi à lui même et à son propre déni.

On note aussi que l’adulte qu’il est devenu n’a pas d’attache. Ni avec les hommes, ni avec ses maitresses. Ce qui colle bien avec son traumatisme.

Résolution de la Crise :

Elle se présente sous la forme de deux rendez-vous (providentiels ?) :

Son père va refaire sa vie, il lui abandonne tout. Une maison et son fatras. Un fatras détesté, un fatras du père. Massimo se propose de faire le tri et de se débarrasser de tout cela. Une brèche dans le déni : Si je trouvais trace de ma mère ? Le déni est une notion utilisée en psychanalyse, pour désigner le fait de refuser, de façon inconsciente, une partie ou l’ensemble d’une réalité, qui est perçue comme traumatisante. Le déni peut porter sur : Un sentiment. Une émotion. (in Santé médecine).

2 exemples de la Manifestation du phénomène : Mère à NYC, et le journaliste qu’il est ne cherche pas dans les journaux.

Peut-il apprendre quelque chose sur sa mère, le mystère de la disparition de ma mère ?

Il en résulte de la proximité de la demande de vérité qui s’opère en lui provoque une crise d’angoisse, une violente crise d’angoisse. L’angoisse, vient du mot angst qui veut dire striction et qui se caractérise par l’impression d’une mort imminente. A ne pas confondre avec l’anxiété qui est une expression à caractère essentiellement psychique de crainte ou de peur sans objet.

Cette crise sera l’amorce d’une démarche résolutive :

Cette manifestation débouche sur une rencontre d’abord téléphonique avec le Docteur. (Eliza, B.Bejot). Une ouverture salvatrice à l’autre.

Et en effet, on le voit se rendre à sa consultation et lui dire quelque chose comme : j’ai confiance en vous. Cette confiance si peu accordée jusqu’alors.

La défection d’un journaliste va l’amener à tenir un courrier des lecteurs. (par une manipulation). Il s’agit de répondre à un lecteur qui déteste sa mère. (Cette lettre fait aussi écho à la scène de l’adolescent avec Emmanuelle Devos.) Il produira en réponse un hymne aux mères. Ce sera sa consécration.

Mais si l’on regarde extérieurement cette séquence, on peut constater que la lettre dénigrante, et la lettre élogieuse (laudative ?) résument en un même temps la pensée de Massimo. L’ambivalence de Massimo se résout dans ce travail d’écriture. Pourquoi m’as-tu laissé tomber ? Pourquoi t’es-tu laissé tomber ? Tu ne m’aimais donc pas ? Tu feignais de m’aimer?

De ce débat avec lui même par correspondance interposé, Massimo va tirer des conclusions vitales.

Il en résulte la capacité nouvelle de Massimo à fouiller dans son passé, de convoquer à deux heures du matin sa tante pour lui faire dire ce qu’il savait déjà en son for intérieur, mais qui lui était interdit. Sa tante, le lui dire ? non ! Elle ne le peut pas, c’est un non dit familial. Elle lui donne à lire dans un journal d’alors, caché dans un livre de la bibliothèque. Le journaliste était aveugle à la presse, il n’avait jamais cherché à lire les coupures de l’époque. Maintenant Massimo sait, ce qu’il savait quelque part dans son inconscient, et c’est une connaissance douloureuse.

Massimo était un peu comme l’hermine de la fable de Lafontaine, incapable d’aller ni de droite, ni de gauche de peur de salir son blanc pelage. Mais selon Pierre Dac, « tout mène à tout à condition d’en sortir »

Massimo est invité par Eliza, et elle va le faire danser, au début, il sera gauche (je ne sais pas danser) ensuite, il va se défouler, avec jubilation. Comme dans une symphonie, cette scène est une réexposition de la première scène sur fond « Surfin Bird ». (l’oiseau est un mot, dit la chanson).

Plus tard, il verra sauter Eliza d’un plongeoir. Cette scène peut sembler appuyée et M.Bellocchio ne peut l’ignorer, peut-être veut nous dire qu’aimer et être aimé ne fait pas mourir.

Enfin on soulignera le rôle d’Eliza (qui est à la fois aimée pour elle même et tout autant pour ses ressemblances réelles ou fantasmées à sa mère.) Elle offre à Massimo un ancrage solide dans sa vie affective déserte. Ancrage qui va lui permettre de s’affranchir de l’interdit, du non dit familial et de son propre déni.

3 prix au Festival de Valenciennes 2017

3 prix au Festival de Valenciennes 2017 Grand Prix au Festival International du Film d’Amiens

Grand Prix au Festival International du Film d’Amiens Film français (mars 2017, 1h36) de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia et Maria Dupláa

Film français (mars 2017, 1h36) de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia et Maria Dupláa Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016

Prix Venezia Classici du meilleur documentaire à la Mostra de Venise 2016 nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017

nominé au Festival de Cannes 2016 et aux Golden Globes 2017 CINÉCULTE

CINÉCULTE Présenté par Françoise Fouillé

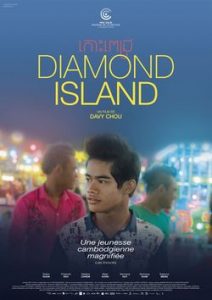

Présenté par Françoise Fouillé nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2016

nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2016