Film français (octobre 2018, 1h31) de Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye

Film français (octobre 2018, 1h31) de Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye

Présenté par Georges Joniaux

Synopsis : Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer.

Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

************************************

Pour Philippe Faucon dont 6 films sur 9 commencent par des prénoms, le titre des films signifie qu’il veut parler de Personnes et que ces personnes sont aussi emblématiques. Il y a des Amin, des Fatima, Grégoire, Sabine etc. Tout comme il y a des « Bovary, ou Rastignac » sauf qu’ici il ne s’agit pas d’évoquer une personnalité mais une condition. Et l’on peut voir à la moitié du film Amin au bureau de poste envoyant de l’argent au pays et Fatima (Sonia Zeroual, dans Fatima) qui est au guichet pour le même acte dans la file d’à côté.

Amin film éponyme, commence et se termine comme une parenthèse, sur un même plan, un chantier de démolition, un bull tel un monstre mécanique, dont les mâchoires de la cisaille broient et coupent, arrachent, tandis qu’au sol, sans doute dans le bruit, comme des fantassins, les ouvriers s’affairent. Parmi eux, Amin casque sur la tête.

En somme, ces images sont comme une porte qui s’ouvre et se referme sur une histoire, un épisode pudiquement filmé de la vie d’Amin, une tranche de vie dont on nous montre ce qu’elle fut, un moment partagé, avant que cette vie ne retourne à son mystère.

Comme souvent dans les films de Philippe Faucon, les personnages principaux sont dans un entre-deux, à un moment ou leur vie tangue.

Amin est un immigré, exilé, écartelé entre deux mondes, celui du Sénégal où vivent sa femme, ses trois enfants, ses frères…et la France où il y a son travail, un foyer de travailleurs, et l’amitié des gens de sa condition. Des gens de peu dont on voit en suivant Amin de quoi est fait leur quotidien. Marqués par la pauvreté et l’exil qui colore la vie des immigrés de ses teintes les plus sombres : le travail au noir de l’un, la sexualité tarifée de l’autre.

Pour Amin, Philippe Faucon a choisi Mustapha Mbengue, un bel homme, plutôt athlétique, qui dans sa vie d’avant le film vivait en Italie, portait des dreadlocks, était un artiste, homme de spectacle, musicien multi-instrumentiste et aussi militant de la cause des immigrés, bref un homme extraverti.

Dans son rôle, il est à la fois Amin du Sénégal, l’homme providentiel qui arrive les cadeaux plein les bras, qui fait vivre dignement sa femme et ses trois enfants, qui organise en France dans son foyer, une quête pour l’école, qui aide ses frères à s’installer. Un homme qui est aimé, admiré par ses enfants. Une belle et bonne présence et quand il n’est pas là, une lourde absence. Nous en voyons quelques manifestations : le frère qui s’institue gardien d’Aïcha femme d’Amin, le fils maltraité par ses camarades de classe, le voilement de la fille par la mère d’Amin, ce qu’Amin découvre sur une photo.

Il est aussi Amin de France, un homme solitaire qui porte les stigmates de sa condition. Cet Amin-là s’exprime au mieux lorsqu’il est avec Gabrielle, il parle à voix basse, avec gentillesse et hésitation, il est un peu timide et emprunté, il est délicat. Il indique par son comportement à la fois son statut d’immigré, de travailleur pauvre en situation d’infériorité, et en même temps une culture où les signes d’humilité, de respect ou de déférence sont aussi ceux-là. Et enfin il exprime de l’affection et pas seulement à Gabrielle, à chacun.

C’est un rôle particulièrement complexe d’être en permanence sur deux registres et de donner une unité au personnage, de laisser les teintes de l’exil et de l’écartèlement colorer l’ensemble. On imagine les ressources intérieures de l’acteur, la complexité et la finesse de la direction d’acteur.

Et on imagine aussi, que dans la vraie vie, pour un homme de sa condition ce qu’il en coûte de tenir debout. Il est bien possible que l’acteur n’ait pas eu à chercher très loin pour jouer ce personnage.

La femme d’Amin c’est Aïcha, interptétée par Marème N’Diaye, elle est un personnage important du film, elle est emblématique de toutes ces femmes qui demeurent au pays et qui comme le dit Philippe Faucon « se marient, ont des enfants en sachant qu’elles ne reverront jamais leur conjoint ». Dans cette tranche de vie qui nous est montrée, elle subit sa belle famille, le frère d’Amin qui estime légitime de lui assigner sa place. Mais Aïcha est une femme combative et c’est aussi la nature de l’actrice, Philippe Faucon dit d’elle : « Dans les essais préparatoires que nous avons faits, elle avait une gestuelle innée dans les scènes de colère, que je trouvais très belle »

Avec l’exil, on mesure confusément le poids de ce que l’on laisse derrière soi. Avec l’exil, on éprouve d’abord la solitude et l’abandon. Sur la route d’Amin, une autre solitude, celle de Gabrielle (Emmanuelle Devos). Elle est infirmière, divorcée d’avec un homme intrusif et querelleur, (Samuel Churin ) vit avec sa fille, adolescente renfrognée, dans un pavillon.

La texture de la solitude de Gabrielle n’est pas de même nature. Gabrielle ne le sait pas encore, mais elle a besoin d’aimer. Il lui faut sortir du jeu mesquin, visqueux, dégradant de son ex-mari. Ce sera Amin.

Déracinement de l’un, besoin d’aimer de l’autre. Au moins leur solitude constitue-t-elle un trait d’union. Ils se découvrent, sans autre projet que de vivre l’instant, avec tendresse et bienveillance, en voulant se donner le meilleur d’eux-mêmes.

Emmanuelle Devos est une actrice parfaite pour ce genre de rôle, nous nous souvenons du magnifique « le temps de l’aventure de Jérôme Bonell ». Mais ici, ce n’est pas exactement une aventure, c’est à la fois le comblement d’un désir et une sorte d’offrande, et tout l’art de Gabrielle est de rendre égale une situation qui ne l’est pas et banale les vexations quotidiennes d’Amin : « ils te contrôlent sans cesse parce que tu es beau », d’isoler le racisme. Et toute la force d’Amin c’est de savoir recevoir et donner tout en résistant aux sirènes de cet ailleurs possible.

Philippe Faucon prend dans ce qui est l’habituel, le quotidien de la vie des immigrés sur un chantier, (y a-t-on vu d’autres qu’eux ?)la matière de son film. Quel est son mobile ? Peut-être nous montrer la dignité de cette minorité, et aussi le prix qu’elle paie pour sa présence sur notre sol : une souffrance qui s’habille de tous les noms, usure physique et morale, solitude, isolement, écartèlement, dans un milieu fortement hostile. Ce que Christophe Kantcheff nomme « L’étranger universel » Dans Amin, Philippe Faucon met en scène un travailleur immigré sénégalais qui, entre la France et son pays, ne peut avoir d’existence pleine nulle part ».On ne peut pas dire plus juste… du coup, pour Amin, être avec Gabrielle, ne pas l’être, telle est la question.

Une des originalités du film est de tenir à juste distance le racisme, l’ostracisme dont les immigrés sont victimes, et qui ne sont qu’extériorité, toile de fond si l’on peut dire, pour nous montrer l’intériorité d’Amin. Elle est faite d’une affectivité tiraillée où la tristesse vient forcément après la joie, car seule compte sa voie. (Ce que montre sa séparation d’avec Gabrielle). Intériorité qui aurait été encore plus déchirée s’ils avaient choisi de rester ensemble. Souvenons-nous du corps de Fatima et songeons à l’âme d’Amin. Des critiques remarquent que Philippe Faucon est moins proche de Pialat que de Bresson. Bresson et « ses modèles pris dans la vie ».

D’ailleurs les critiques parlent de P.Faucon dans les mêmes termes que ceux qui en son temps, parlaient de Bresson (1).

Philippe Faucon fait appel à notre capacité de prendre conscience : Les immigrés pauvres sont des sacrifiés, et ils le savent et leurs proches le savent aussi, même s’ils se le cachent. Et nous, voulons nous le savoir ?

Georges

(1) se reporter aux belles critiques de Jacques Mandelbaum du Monde et de Mathieu Macheret pour la rétrospective P.Faucon à la cinémathèque.

…Et puisque le prénom d’Amin a été trouvé lors par les scénaristes, Philippe Faucon, Yasmina Nini-Faucon, Mustapha Kharmoudi, à l’occasion de l’écoute de la chanson Amin Amin de Baly Othmani, voici cliquez sur ce lien si le coeur vous en dit :

Baly Othmani – Amin Amin – YouTube

Prix Fipresci au Festival de Cannes

Prix Fipresci au Festival de Cannes On ne voit pas souvent des films allemands. Et mardi dernier, j’ai revu pour la seconde fois « une Valse dans les allées », je l’avais vu en août à Fontainebleau. J’en avais dit quelques mots dans le blog :

On ne voit pas souvent des films allemands. Et mardi dernier, j’ai revu pour la seconde fois « une Valse dans les allées », je l’avais vu en août à Fontainebleau. J’en avais dit quelques mots dans le blog : Marion(Sandra Hüller) : Une modeste employée, elle n’est pas bien grande, elle est droite comme un i. Sa chevelure se termine par un petit bout de queue-de-cheval, tenue par un anneau élastique argenté. Elle a un beau sourire, elle est directe, taquine, vive, elle a un franc regard. D’elle on sait peu de choses. Sa manière d’être est selon Klaus S, un cramé de la bobine qui connait ces choses-là, est typiquement allemande de l’est. Marion est généralement estimée. Bruno a quelque chose de paternel et protecteur envers cette femme, il met en garde Christian, une autre employée fera de même, d’une manière plus explicite, « ne fais pas de mal à Marion » lui dit-elle.

Marion(Sandra Hüller) : Une modeste employée, elle n’est pas bien grande, elle est droite comme un i. Sa chevelure se termine par un petit bout de queue-de-cheval, tenue par un anneau élastique argenté. Elle a un beau sourire, elle est directe, taquine, vive, elle a un franc regard. D’elle on sait peu de choses. Sa manière d’être est selon Klaus S, un cramé de la bobine qui connait ces choses-là, est typiquement allemande de l’est. Marion est généralement estimée. Bruno a quelque chose de paternel et protecteur envers cette femme, il met en garde Christian, une autre employée fera de même, d’une manière plus explicite, « ne fais pas de mal à Marion » lui dit-elle. Christian,(Franz Ragowski) un regard intense, un beau visage avec une lèvre supérieure qui porte les séquelles d’une légère fente palatine. (Pour qui a vu le superbe film, Victoria de S. Schipper, 2015, il incarnait Boxer). Il est tatoué, sur les bras, dans le dos. Ses gestes sont timides, empruntés, il rentre ses épaules, marche la tête en avant, ses bras ne balancent pas. Il évite de parler, on sent qu’il n’aime pas ça. Avec ses stigmates, tout en lui indique la soumission, tout indique aussi une résistance, une tension, un projet. Il est présent aux autres. Il devient l’apprenti de Bruno, manutentionnaire et peut-être futur cariste. C’est un élève obéissant, respectueux et appliqué. C’est vrai qu’il regarde Marion qu’il fait attention à elle. Peut-être depuis leur première rencontre en est-il secrètement amoureux. Peut-être aussi qu’il l’est devenu progressivement ? En notre époque Me Too, l’amour courtois existe encore, vous savez cet amour chevaleresque, absolu et interdit des chevaliers servants pour leurs belles. Christian, vise aussi à accomplir une nouvelle destinée : travailler sérieusement, aujourd’hui et toujours- pas de vagues- En somme, tendu vers le plus difficile, ne pas avoir d’accident de la vie.

Christian,(Franz Ragowski) un regard intense, un beau visage avec une lèvre supérieure qui porte les séquelles d’une légère fente palatine. (Pour qui a vu le superbe film, Victoria de S. Schipper, 2015, il incarnait Boxer). Il est tatoué, sur les bras, dans le dos. Ses gestes sont timides, empruntés, il rentre ses épaules, marche la tête en avant, ses bras ne balancent pas. Il évite de parler, on sent qu’il n’aime pas ça. Avec ses stigmates, tout en lui indique la soumission, tout indique aussi une résistance, une tension, un projet. Il est présent aux autres. Il devient l’apprenti de Bruno, manutentionnaire et peut-être futur cariste. C’est un élève obéissant, respectueux et appliqué. C’est vrai qu’il regarde Marion qu’il fait attention à elle. Peut-être depuis leur première rencontre en est-il secrètement amoureux. Peut-être aussi qu’il l’est devenu progressivement ? En notre époque Me Too, l’amour courtois existe encore, vous savez cet amour chevaleresque, absolu et interdit des chevaliers servants pour leurs belles. Christian, vise aussi à accomplir une nouvelle destinée : travailler sérieusement, aujourd’hui et toujours- pas de vagues- En somme, tendu vers le plus difficile, ne pas avoir d’accident de la vie. Bruno (Peter Kurt), c’est l’ancien. Le vieux de la vieille, respecté qui connaît son affaire. L’arrivée de Christian par laquelle nous faisons sa connaissance nous montre un homme bourru. Et c’est Christian qui nous fait découvrir le caractère de Bruno. Bruno, méfiant, acceptera Christian qui est une sorte de menace. Ne chercherai-ton pas à le remplacer ? Parce que Christian ne pose pas de question, ne cherche pas à sympathiser, fait montre de bonne volonté et d’application, ils vont s’entendre.

Bruno (Peter Kurt), c’est l’ancien. Le vieux de la vieille, respecté qui connaît son affaire. L’arrivée de Christian par laquelle nous faisons sa connaissance nous montre un homme bourru. Et c’est Christian qui nous fait découvrir le caractère de Bruno. Bruno, méfiant, acceptera Christian qui est une sorte de menace. Ne chercherai-ton pas à le remplacer ? Parce que Christian ne pose pas de question, ne cherche pas à sympathiser, fait montre de bonne volonté et d’application, ils vont s’entendre.

Ce film il faut le voir pour Lucia et sa musique, et aussi pour voir la vie en oeuvre. Autrement dit, voici cette autre image, la chanson de Pierre Barouh dans son disque « Pollen » : « nous sommes qui nous sommes, et tout ça c’est la somme du pollen dont on s’est nourri ». Lucia une Femme Monde.

Ce film il faut le voir pour Lucia et sa musique, et aussi pour voir la vie en oeuvre. Autrement dit, voici cette autre image, la chanson de Pierre Barouh dans son disque « Pollen » : « nous sommes qui nous sommes, et tout ça c’est la somme du pollen dont on s’est nourri ». Lucia une Femme Monde. Les films de ce Week-End ont réuni de nombreux spectateurs, particulièrement une famille Italienne de Gabriéle Muccino. Vous vous souvenez, « une famille se réunit sur une île, pour célébrer les cinquante ans de mariage de leur aîné, un orage inattendu les surprend et ils sont contraints de cohabiter pendant deux jours et deux nuits ». Un film choral, drôle, rythmé. Le personnage principal c’est la famille. Un magma, une chose qui tient ensemble et qui bouillonne avec ses petites et grandes rivalités internes, entre époux, entre frère et sœur etc… Bref rien de plus naturel en somme. Tous ces personnages sont magnifiques avec toutefois mon meilleur souvenir pour le couple Ginevra/Carlo. Ce film comme le signalait J.C Mirabella, la distribution montre la vague montante, la fine fleur des jeunes et moins jeunes acteurs italiens.

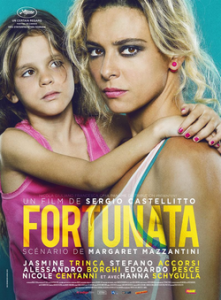

Les films de ce Week-End ont réuni de nombreux spectateurs, particulièrement une famille Italienne de Gabriéle Muccino. Vous vous souvenez, « une famille se réunit sur une île, pour célébrer les cinquante ans de mariage de leur aîné, un orage inattendu les surprend et ils sont contraints de cohabiter pendant deux jours et deux nuits ». Un film choral, drôle, rythmé. Le personnage principal c’est la famille. Un magma, une chose qui tient ensemble et qui bouillonne avec ses petites et grandes rivalités internes, entre époux, entre frère et sœur etc… Bref rien de plus naturel en somme. Tous ces personnages sont magnifiques avec toutefois mon meilleur souvenir pour le couple Ginevra/Carlo. Ce film comme le signalait J.C Mirabella, la distribution montre la vague montante, la fine fleur des jeunes et moins jeunes acteurs italiens. Mais revenons au début, Fortunata de Sergio Castelitto, J.C Mirabella disait qu’il commençait comme un très grand film qui, c’est dommage, devenait trop profus vers la fin. N’empêche, nous pouvons voir et revoir des films de ce tonneau-là. J.C Mirabella disait que le cadre des films italiens, était un protagoniste. Et en effet ce Rome des faubourgs et sa banlieue nous sortent de nos clichés habituels. Sans oublier de signaler l’actrice principale, Jasmine Trinca, belle comme de grandes artistes italiennes à l’image de Sofia Loren par exemple, elle incarne l’optimisme, la résolution, le courage. Soulignons que les hommes ne sont pas franchement à leur avantage dans ce film.

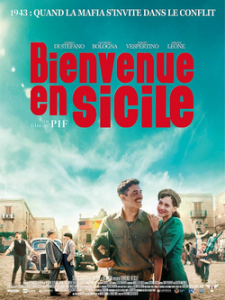

Mais revenons au début, Fortunata de Sergio Castelitto, J.C Mirabella disait qu’il commençait comme un très grand film qui, c’est dommage, devenait trop profus vers la fin. N’empêche, nous pouvons voir et revoir des films de ce tonneau-là. J.C Mirabella disait que le cadre des films italiens, était un protagoniste. Et en effet ce Rome des faubourgs et sa banlieue nous sortent de nos clichés habituels. Sans oublier de signaler l’actrice principale, Jasmine Trinca, belle comme de grandes artistes italiennes à l’image de Sofia Loren par exemple, elle incarne l’optimisme, la résolution, le courage. Soulignons que les hommes ne sont pas franchement à leur avantage dans ce film. Suit Bienvenue en Sicile de Pierfrancesco Diliberto (Pif).Pif, donc est un réalisateur sympathique, que nous avons eu l’occasion de voir à Tours, j’avais alors noté ceci : « Ça a l’allure d’une comédie, il y a des passages drôles et jamais vus, et ça gagne en gravité sans jamais perdre l’humour. On imagine que le réalisateur a été séduit par « la Vie est belle ». Le sujet qu’il traite est sérieux : Comment les États-Unis ont installé durablement la mafia en Sicile. Un film drôle et intelligent qui n’est pas sans rappeler une histoire actuelle ».Le personnage principal (PIF lui-même), sans me l’expliquer, j’ai sur la fin, une vague réminiscence de Forrest Gump. Un film qui arrive à parler d’une histoire grave et méconnue : la renaissance de la mafia à cause de décisions douteuses de Washington et qui en même temps est drôle, ce n’est pas si fréquent.

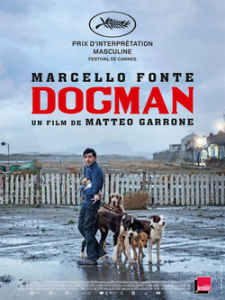

Suit Bienvenue en Sicile de Pierfrancesco Diliberto (Pif).Pif, donc est un réalisateur sympathique, que nous avons eu l’occasion de voir à Tours, j’avais alors noté ceci : « Ça a l’allure d’une comédie, il y a des passages drôles et jamais vus, et ça gagne en gravité sans jamais perdre l’humour. On imagine que le réalisateur a été séduit par « la Vie est belle ». Le sujet qu’il traite est sérieux : Comment les États-Unis ont installé durablement la mafia en Sicile. Un film drôle et intelligent qui n’est pas sans rappeler une histoire actuelle ».Le personnage principal (PIF lui-même), sans me l’expliquer, j’ai sur la fin, une vague réminiscence de Forrest Gump. Un film qui arrive à parler d’une histoire grave et méconnue : la renaissance de la mafia à cause de décisions douteuses de Washington et qui en même temps est drôle, ce n’est pas si fréquent. Et le soir Dogman de Matteo Garonne, un réalisateur important de ce jeune cinéma italien pour ce film primé à Cannes. Ici encore le cadre est protagoniste, on est saisi par ce quartier en déshérence, à la fois misérable et vivant, où vivent pauvres, exclus et dealers. Idéal pour faire évoluer une brute épaisse, cocaïnomane, barbare, incapable de concevoir qu’on lui résiste, ne reculant devant aucun affront, tel est Simoncino (Edouardo Pesce). Son « ami » c’est Marcello (Marcello Fonte), un toiletteur de chien, un peu chétif, sensible, fragile, souffre-douleur, dealer occasionnel qui finit par se venger. Mattéo Garonne une palette, une touche et l’humour.

Et le soir Dogman de Matteo Garonne, un réalisateur important de ce jeune cinéma italien pour ce film primé à Cannes. Ici encore le cadre est protagoniste, on est saisi par ce quartier en déshérence, à la fois misérable et vivant, où vivent pauvres, exclus et dealers. Idéal pour faire évoluer une brute épaisse, cocaïnomane, barbare, incapable de concevoir qu’on lui résiste, ne reculant devant aucun affront, tel est Simoncino (Edouardo Pesce). Son « ami » c’est Marcello (Marcello Fonte), un toiletteur de chien, un peu chétif, sensible, fragile, souffre-douleur, dealer occasionnel qui finit par se venger. Mattéo Garonne une palette, une touche et l’humour. Il Padre d’Italia de Fabio Molloavec qui commence les projections du dimanche, demeure mon préféré, non qu’il soit le meilleur mais c’est celui que je trouve le plus touchant. Une sorte de film entre road movie et picaresque, deux individus dissemblables, faits pour se rencontrer, pour cheminer ensemble d’un rateau à l’autre. Mia, une jeune femme borderline, Isabella Ragonese, prodigieuse, et Paolo, Luca Marinelli, l’acteur séduisant et caméléon que les habitués des cramés de la bobine ont pu voir dans una questionne privata. Ce film aborde les thèmes de la fuite en avant, de l’attachement et l’abandon. La fuite en avant, c’est le film. L’abandon est constitutif de la vie de Mia et de Paolo. L’attachement, c’est la magie très provisoire de la rencontre. Et rien que les dernières images du film sont émouvantes. On peut imaginer qu’Italia la nouvelle née de la fin du film va permettre à Paolo de s’élever en l’élevant. Après tout, Jean Valjean a commencé de même avec Causette.

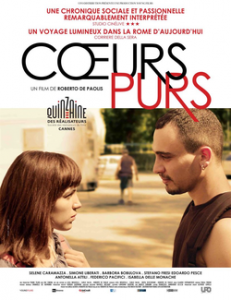

Il Padre d’Italia de Fabio Molloavec qui commence les projections du dimanche, demeure mon préféré, non qu’il soit le meilleur mais c’est celui que je trouve le plus touchant. Une sorte de film entre road movie et picaresque, deux individus dissemblables, faits pour se rencontrer, pour cheminer ensemble d’un rateau à l’autre. Mia, une jeune femme borderline, Isabella Ragonese, prodigieuse, et Paolo, Luca Marinelli, l’acteur séduisant et caméléon que les habitués des cramés de la bobine ont pu voir dans una questionne privata. Ce film aborde les thèmes de la fuite en avant, de l’attachement et l’abandon. La fuite en avant, c’est le film. L’abandon est constitutif de la vie de Mia et de Paolo. L’attachement, c’est la magie très provisoire de la rencontre. Et rien que les dernières images du film sont émouvantes. On peut imaginer qu’Italia la nouvelle née de la fin du film va permettre à Paolo de s’élever en l’élevant. Après tout, Jean Valjean a commencé de même avec Causette. Le Week-End se termine par Cœurs Purs de Roberto de Paolis,qui par ses décors dessine tout comme Dogman et Fortunata,une Italie en souffrance. Et par son thème, sa vitalité, l’amour, si évanescent qu’il soit, donne la note d’espoir dans un monde ou le pire semble toujours à venir. Les Italiens n’ont pas peur d’être drôles quand ils sont sérieux, et inversement. Curieusement, ce film en forme de conte moderne, est le seul des six retenus qui ne comporte pas la moindre note d’humour. L’humour, cette forme de recul, cette touche, qu’on retrouve plus rarement dans le cinéma français. Alors de Paolis cinéaste à la française ? A suivre…

Le Week-End se termine par Cœurs Purs de Roberto de Paolis,qui par ses décors dessine tout comme Dogman et Fortunata,une Italie en souffrance. Et par son thème, sa vitalité, l’amour, si évanescent qu’il soit, donne la note d’espoir dans un monde ou le pire semble toujours à venir. Les Italiens n’ont pas peur d’être drôles quand ils sont sérieux, et inversement. Curieusement, ce film en forme de conte moderne, est le seul des six retenus qui ne comporte pas la moindre note d’humour. L’humour, cette forme de recul, cette touche, qu’on retrouve plus rarement dans le cinéma français. Alors de Paolis cinéaste à la française ? A suivre… Soirée débat mardi 25 à 20h30

Soirée débat mardi 25 à 20h30

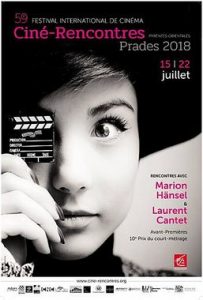

Du 6 au 11 septembre 2018

Du 6 au 11 septembre 2018 Vu à l’Ermitage de Fontainebleau :

Vu à l’Ermitage de Fontainebleau :

Amis Cramés de la Bobine Bonjour,

Amis Cramés de la Bobine Bonjour,