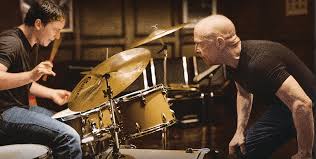

Je n’avais pas encore vu Whiplash, et un film musical me tentait. C’est chose faite, et on ne peut pas dire que j’en suis enthousiasmé. C’est film dramatique américain écrit et réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2014 qui a remporté le Prix du jury au festival de Sundance 2013, et obtenu le Grand prix et le Prix du public du Festival du cinéma Américain de Deauville, excusez du peu ! Je lis quelque part : « Les puristes disent qu’il ne s’agit pas d’un film sur le Jazz, mais d’un drame sur fond jazzy centré sur l’histoire d’un batteur obstiné et de son mentor tyrannique. Mais la bande-son est géniale, les protagonistes exceptionnels, la photographie chaude, superbe et la mise en scène réussie. C’est haletant comme un thriller et le film ne suit aucun des schémas habituels du film musical. »

Et il faut bien reconnaître que Fabien Teller dans le rôle du jeune batteur Andrew Neiman et J.K Simmons dans le rôle de Terrence Flechter le chef d’orchestre et mentor jouent impeccablement. Mais enfin, je trouve l’ensemble du commentaire assez superlatif. D’abord ce genre de jazz orchestral, c’est un peu du « jazz à Papa ». Quant aux images du film, ses couleurs sont certainement obtenues à l’aide de filtres rouges et parfois verts et c’est assez laid. Je me suis retenu de faire un réglage couleur sur ma télé.

Terrence Flechter joue le rôle d’un chef d’orchestre despotique, manipulateur harceleur, qui ne recule devant aucune humiliation pour faire « progresser » ses élèves. Le scénario justifie la conduite du professeur par un argument d’autorité que voici : « La technique d’enseignement Fletcher est basée sur une anecdote qu’il raconte à son élève, celle de l’histoire qu’a connue Charlie Parker alors qu’il jouait avec Jo Jones. Ce dernier lui lança une cymbale en pleine tête parce qu’il jouait mal. Plutôt que de baisser les bras, celui qui allait devenir le célèbre « Bird » travailla alors de façon acharnée pour être simplement le meilleur ». C’est une invention un peu faible et lourde du scénario. Les cymbales jetées à la tête ne font pas les grands artistes, et l’inspiration géniale.

Quant à l’élève monomaniaque, convaincu du bien-fondé de cet enseignement, il tape comme un sourd sur sa batterie, transpire comme un bœuf. Sans cesse remettant sur le métier, il joue jusqu’à s’en faire exploser la peau des mains. (C’est assez peu vraisemblable et lourdement montré, le sang de ses mains qui goutte et se répand sur les toms ou sur la caisse claire). Le seul personnage qui pourrait sauver ce gamin dans cette histoire, c’est son père, c’est un homme bon. Hélas, il est d’une bonté un peu passive qui n’annule pas l’impression de maltraitance diffuse qui inonde tout le film.

On arrive au bœuf final du batteur qui n’a plus rien à voir avec grand-chose, exit la musique, l’orchestre, le public, il a seulement à voir avec « une performance » et cette relation d’emprise de couple maitre/élève, sado – maso.

Le « Bird » de Clint Eastwood 1988 (1) nous montrait un jazzman, ici je n’en ai pas vu. Whiplash m’apparaît à la fois comme une transposition du monde de l’entraînement militaire dans celui du Jazz et comme une apologie de la violence au travail et du culte de la performance. On est loin d’un Jazz vivant, imaginatif et poétique. Alors que reste-t-il ? Ce rapport entre un élève et son mentor…Et il est exécrable.

Georges

1) Digressions

a) Pour interpréter C.Parker, C.Eastwood avait choisi Dexter Gordon qui est à double titre, un géant saxophoniste. (Son art, sa stature, proche de celle de C.Parker)

b) Le fils de Clint Eastwood, Kyle est un contrebassiste et guitariste basse. J’ai eu le bonheur de le voir et de l’entendre lors d’une tournée Française à Paris…un authentique jazzman !