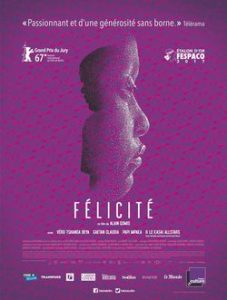

Ours d’argent à la Berlinale 2017Du 1er au 6 juin 2017Soirée-débat mardi 6 à 20h30

Ours d’argent à la Berlinale 2017Du 1er au 6 juin 2017Soirée-débat mardi 6 à 20h30Présenté par Jean-Pierre RobertFilm Sénégalais (mars 2017, 1h38) de Alain Gomis

Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka et Gaetan Claudia

Distributeur : Jour2fête

Synopsis : Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu.

Félicité, d’abord, ne s’appelait pas Félicité. Enfant, elle est morte et on l’a placée dans un cercueil avant qu’elle ne revienne « finalement » à la vie et on l’a rebaptisée Félicité. C’est pour moi, ce double traumatisme de mort et de changement d’identité qu’elle revit encore et encore dans ses errances nocturnes, revêtue d’une robe blanche comme un linceul, au milieu des arbres, qui la mènent au fleuve où elle se laisse couler et d’où elle resurgît toujours. Ce monde parallèle est son refuge où elle fait entrer, selon besoin, les trop plein de sa vie, son fils Samo accidenté, le regard fixe mais debout, Tabu, son amoureux, colosse aux pieds d’argile, entre autres.

Félicité est une femme forte qui lutte et qui travaille, affranchie des hommes. Sa voix envoûtante les tient à sa merci. Mais c’est une course de fond. « Cent fois sur le métier remettre votre ouvrage ».

L’APPEL, redouté de toutes, la déracine et malgré sa ténacité, son énergie, les bassesses qu’elle s’inflige pour rassembler l’argent nécessaire à l’opération, malgré l’entraide et le soutien de ses voisins, tous plus pauvres les uns que les autres … scènes ubuesques, elle ne parviendra pas à sauver la jambe de son fils.

Le sentiment de culpabilité, d’échec, alors, ne la quittera plus. Elle ne peut plus chanter, elle sombre. La main tendue de Tabu est tentante. Il est émouvant Tabu, corpulent, imposant, quand il lui dit ses beaux poèmes, si délicats.

Et il est rassurant même s’il n’arrivera sans doute jamais à percer le mystère du frigo en panne. Et sans frigo à Kinshasa … Qu’est ce qu’on mange ? Les préparations culinaires ici ne sont pas très alléchantes …

Tabu gagne son coeur quand il fait bouger, sourire, revivre son fils.

Après avoir dégager ses conquêtes, Félicité va, peut-être, enfin, se laisser approcher, se mettre nue devant lui, se laisser apprivoiser, poser ses fardeaux. Dans cet ordre-là, sans doute.

Et après … Elle retrouvera sa voix, l’envie de chanter. La musique est salvatrice. Et elle pourra revivre. Samo amputé. Autrement.

Je suis restée à l’entrée de Kinshasa, à l’entrée du bar, à l’entrée de l’hôpital, au-dessus du marché. Je ne suis pas entrée de plain pied dans Kinshasa. Une première approche de cette ville qui m’a parue « épouvantable ». Misère, corruption, machisme, brutalité. La scène du marché est, par exemple, épouvantable. Un couple est massacré et personne ne bouge. Tabu regarde, On attend qu’il s’interpose. Il ne bouge pas. On a le sentiment que l’individu doit faire abstraction de la foule pour pouvoir avancer . Comme dans la scène en plan large (mais oui !) où la foule se fige et où seul Tabu avance.

Epouvantable, le médecin qui veut ses sous avant d’opérer. Et comment on fait si on ne peut même pas payer les médicaments ? Rien. On hurle de douleur. C’est comme ça à Kinshasa.

Film particulier, étourdissant. Intéressant.

J’ai aimé le personnage de Félicité, sa force travaillée, sa maîtrise d’elle-même, sa dignité, son beau visage, première et dernière image du film.

Et Tabu, ex petit Bandit, vrai gentil dans un grand corps puissant.

Marie-Noël

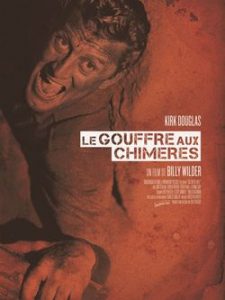

Soirée-débat dimanche 28 à 20h30Présenté par Henri Fabre

Soirée-débat dimanche 28 à 20h30Présenté par Henri Fabre

Avec

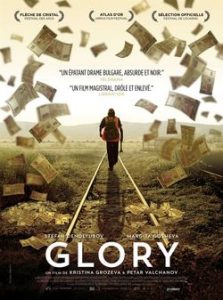

Avec Présenté par Françoise Fouillé

Présenté par Françoise Fouillé

Meilleur réalisateurDu 27 avril au 2 mai 2017Soirée-débat mardi 2 à 20h30

Meilleur réalisateurDu 27 avril au 2 mai 2017Soirée-débat mardi 2 à 20h30 Présenté par Eliane Bideau

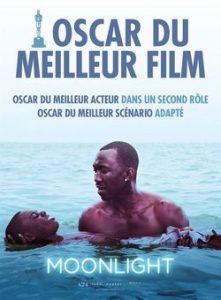

Présenté par Eliane Bideau Oscar du Meilleur film, du Meilleur acteur dans un second rôle, du Meilleur scénario adapté (

Oscar du Meilleur film, du Meilleur acteur dans un second rôle, du Meilleur scénario adapté (