Danièle, en me proposant avec Henri il y a quelques années de rejoindre la commission, tu as d’un coup embelli ma vie ! Je me souviens m’être sentie très honorée. Moi, à la commission des Cramés !

Tu ne doutais pas et ta confiance m’a donné confiance.

Ton regard était puissant, Danièle, il portait haut et dans tes yeux, on se voyait intéressant. Tu as aussi réussi à me convaincre de me lancer à présenter des films ! Une vie de Stéphane Brizé a été le premier. « Tu verras, ça sera de plus en plus facile » Tu m’encourageais et j’ai persévéré, guettant ton regard, moi aussi, toujours. « Ça allait ? »

Le temps avec toi a été trop court, tant de jours et tant de soirées manquent. Tant de déjeuners du mardi. Je voulais De toutes mes forces que ça dure toujours, Demain et tous les autres jours. Je me retiens de hurler

Ne croyez surtout pas que je hurle. En matière de films, on n’était pas toujours d’accord, on en discutait et on en riait bien ! Mes propositions en commissions te faisaient parfois sourire et je souriais aussi. Mais on se retrouvait sur beaucoup d’autres.

Danièle, tu avais la classe, la très grande classe, tu étais belle, rayonnante, comme éclairée de l’intérieur.

Nous étions amies. Quelle chance j’ai eue !

« Et souvent, quand un jour se lève, triste et gris

Quand on ne voit partout que de sombres images,

Un rayon de ciel bleu glisse entre deux nuages

Qui nous montre là-bas un petit coin d’azur » (Maupassant lu par Judith Chemla dans Une Vie)

Même César doit mourir.

Danièle, je te garde dans mon coin de ciel bleu et je vais t’envoyer désormais plein de dialogues et d’images que tu partageras avec tous Les Biens aimés qui sont à tes côtés, Derrière la colline, dans La Chambre bleue, où un jour, passant alors D’une Vie à l’autre, je te rejoindrai pour L’Echappée belle. Voilà ce que je souhaite. I wish !

Pour l’heure, je vais goûter encore un peu le sel de la vie, Le Sel de la Terre, je vais garder encore un peu … comment ça s’appelle déjà ? tu sais cette pierre qu’on pose devant soi… à qui on confie tout ce qu’on a sur le cœur … On lui parle, on lui parle … Et la pierre écoute, éponge tous les mots, nos secrets, Les secrets des autres, jusqu’à ce qu’un beau jour elle éclate. Et ce jour-là, on est délivré de toutes ses souffrances, de toutes ses peines… versant alors des Larmes de joie … Comment appelle-t-on cette pierre, déjà ? »

Ah, oui ! Syngué Sabour

Marie-No

Film français/colombien, 1h30

Film français/colombien, 1h30 Michel Piccoli, né un 27 décembre, est mort ce 12 mai, à l’âge de 94 ans.

Michel Piccoli, né un 27 décembre, est mort ce 12 mai, à l’âge de 94 ans. Le Chanois, Delannoy, Renoir, Astruc, René Clair, Buñuel, Chenal, Lorenzi, Melville, René Clément, Godard,

Le Chanois, Delannoy, Renoir, Astruc, René Clair, Buñuel, Chenal, Lorenzi, Melville, René Clément, Godard, Agnès Varda, Costa-Gavras, Alain Resnais, Peter Ustinov, René Clément, Jacques Demy, Nadine Trintignant, Michel Deville, Marco Ferreri, Cavalier, Clouzot, Hitchcock, Allégret, Claude Sautet, de Broca, Faraldo, Girod, Rouffio, Tavernier, Bertuccelli, Bellocchio,

Agnès Varda, Costa-Gavras, Alain Resnais, Peter Ustinov, René Clément, Jacques Demy, Nadine Trintignant, Michel Deville, Marco Ferreri, Cavalier, Clouzot, Hitchcock, Allégret, Claude Sautet, de Broca, Faraldo, Girod, Rouffio, Tavernier, Bertuccelli, Bellocchio, Granier Deferre, Ettore Scola, Lelouch, Youssef Chahine, Claude Chabrol,

Granier Deferre, Ettore Scola, Lelouch, Youssef Chahine, Claude Chabrol, Angelopoulos, Nanni Moretti, Thomas de Thier, Bertrand Mandico …

Angelopoulos, Nanni Moretti, Thomas de Thier, Bertrand Mandico …

En 1988, Otar Iosseliani a une cinquantaine d’années quand il réalise pour la télévision ce documentaire sur Castenuovo dell’Abate, province de Sienne.

En 1988, Otar Iosseliani a une cinquantaine d’années quand il réalise pour la télévision ce documentaire sur Castenuovo dell’Abate, province de Sienne.

1894-1958) acteur sociétaire de la Comédie française, enseignant à l’Ecole de la rue Blanche et au conservatoire, metteur en scène, tourna beaucoup pour le cinéma, dans plus de 100 films !

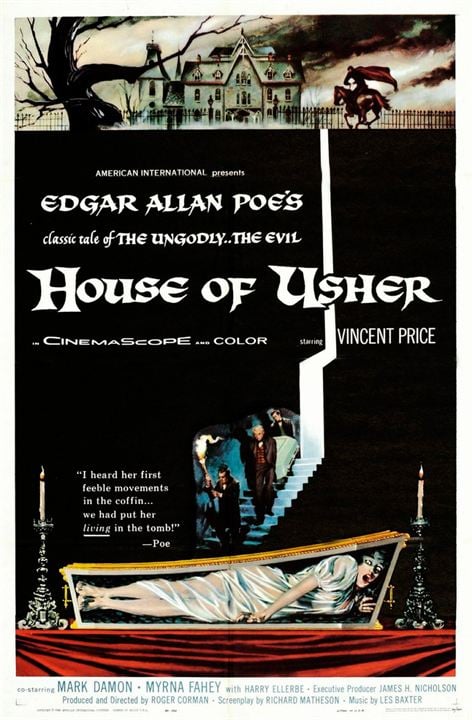

1894-1958) acteur sociétaire de la Comédie française, enseignant à l’Ecole de la rue Blanche et au conservatoire, metteur en scène, tourna beaucoup pour le cinéma, dans plus de 100 films ! House of Usher de Roger Corman avec, dans le rôle de Roderick, Vincent Price qui jouera, bien plus tard, le rôle de l’inventeur d’Edward aux mains d’argent de Tim Burton

House of Usher de Roger Corman avec, dans le rôle de Roderick, Vincent Price qui jouera, bien plus tard, le rôle de l’inventeur d’Edward aux mains d’argent de Tim Burton