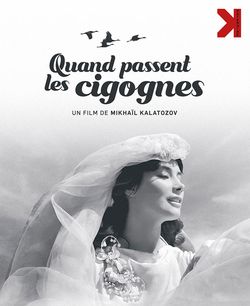

Ciné-culte

Palme d’or 1958 – Oscar du meilleur film étranger

Film russe, soviétique (vo, juin 1958, repris en octobre 2019 – Version restaurée, 1h 37min) de Mikhail Kalatozov avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov et Aleksandr Shvorin

Titre original : Letyat Zhuravli

Présenté par Claude Sabatier

Synopsis : Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.

« Vers l’année 1957. A la fin du mois d’août, le conseil artistique des studios Mosfilm reçut un film au nom étrange, qui ne disait rien à personne. C’est souvent par son premier vers qu’on désigne un poème. Et l’un des premiers plans de ce film était un vol de cigognes au-dessus des héros. Bon gré mal gré, les auteurs reconnaissaient qu’ils avaient créé quelque chose d’inhabituel, qu’eux-mêmes ne pouvaient ni comprendre ni vraiment définir. Et de fait, le film surprit, bouleversa et devint une des principales énigmes et légendes de notre cinéma. »

Cet extrait des souvenirs du critique Vitali Troïanovski illustre la force du mythe de Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov en Russie où le film sortit en 1957, avant de conquérir la Palme d’or à Cannes en 1958. Et de fait, l’histoire d’amour contrariée et tragique de Véronika (Tatiana Samoïlova, mention spéciale d’interprétation) et Boris (Alexeï Batalov) sur fond d’invasion nazie de l’URSS le 22 juin 1941, sous la houlette d’un chef opérateur remarquablement inventif (Sergueï Ouroussevski), prix de la Commission supérieure technique de Cannes 1958, nous bouleverse encore, 60 ans après, et suscite des débats spontanés et nourris : il n’était que de sentir la vibration de la trentaine de spectateurs présents – un record pour un film du patrimoine – à Alticiné ce dimanche 10 novembre, veille d’armistice, redécouvrant cette oeuvre pacifiste et humaniste, proclamant, tel Stepan à la fin, la haine de la guerre tout en célébrant le patriotisme russe, épousant le destin d’un peuple entre Moscou et Stalingrad en exaltant l’individu bafoué, ses amours massacrées, sa vie étouffée par la morale familiale ou officielle.

Magie d’un film du dégel post-stalinien encore patriotique et déjà novateur, voire subversif, sur la crête de l’histoire et du destin individuel, comme le cinéma de Kalatozov – nous vibrons autant devant les images d’un escalier en feu (celui-là même que gravissait Boris dans son emportement amoureux) , d’un appartement dévasté, de soldats pataugeant dans la boue (scène succédant en un montage audacieux au viol de Véronika par Mark, le cousin de Boris, pianiste planqué et infidèle) que face aux élans adolescents des deux jeunes gens se jetant sur leur lit respectif dans un même mouvement d’ivresse, sautillant le long de la Moskova, encadrés par les câbles d’un pylône – symbole de leur fragilité et de leur séparation à venir ? – un pylône en V comme le vol des cigognes, plus exactement des grues, image de la nature superbe et indifférente réitérée à la fin du film.

On n’en finirait pas de noter les échos entre les plans, les subtilités du montage, d’analyser comme dans les bonus du DVD, l’alternance des plans serrés sur les visages et des plans d’ensemble sur les soldats et leurs proches dans la scène des adieux manqués où le raccord regard du visage bouleversé de Véronika ne rencontre que l’inquiétude d’Irina, la sœur de Boris, où de longs travellings latéraux au sortir du tramway se diluent dans la course dérisoire d’une femme-enfant entre des blindés menaçants. On n’en finirait pas de revoir, dans le vertige mutuel du sentiment, cette figure du tournoiement, escalier gravi par Boris fou d’amour au début, escalier en feu des parents de Véronika, voile des rideaux recouvrant bientôt le viol par Mark de la jeune femme, vertige de la mort – Boris frappé en plein front, le tournoiement des bouleaux – d’autres arbres virevolteront aussi dans la scène du suicide manqué – la vision des escaliers gravis par l’amoureux fou, la procession et le voile nuptiaux pour ce premier et ultime mariage avec la mort…

Mélange d’insouciance et de tragique, d’enfance et de mélancolie, à l’image de la vie, comme ce jeu de compter jusqu’à 50 pour donner du poids à une décision, du sens à l’attente de l’être aimé, telle Mathilde dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, comme cet écureuil en peluche offert par Boris à Véronika pour son anniversaire (par sa grand-mère plutôt car le jeune homme est déjà parti) et sous lequel se cache une lettre d’adieu et d’amour, de fidélité éternelle retrouvée si tardivement par Véronika, jouet de femmes légères autour de Mark, le cousin épousé par contrainte : n’a-t-il pas abusé d’elle lors du bombardement, malgré ses dénégations forcenées, et ses gifles répétées ?

Amour d’abord heureux et insouciant, peu à peu angoissé et sali par la guerre, l’attente, le retour des lettres sans réponse, rendu tragique enfin par l’apparente trahison de Véronika, l’infidélité bien réelle et lamentable de Mark, la nouvelle de la mort de Boris rapportée par le camarade de combat, Vladimir, entrevue sur sa civière, nouvelle douteuse, insupportable, violemment niée – avant que le regard de l’ami Stepan, chaleureux puis accablé, la lettre confiée ne viennent confirmer l’insoutenable vérité de la mort de Boris. Qui pourrait juger de la force et de l’authenticité de cet amour, même si la jeune femme a dû céder aux assiduités puis à la violence de Mark ? Sans doute – dira-t-on – le discours du père de Boris, médecin-chef de l’hôpital, dénonçant indirectement devant Véronika l’infidélité des femmes, le « diable au corps » face à un blessé fou de douleur, trompé par son amie, est-il dur et moralisateur mais le personnage, bien peu manichéen, n’est-il pas le même qui a réprouvé la folie de son fils engagé volontaire, réconforté et persuadé Véronika de demeurer auprès d’eux après la découverte des infidélités de Mark ? N’est-ce pas lui aussi qui enlace et emmène la jeune femme dans le superbe final, élan collectif de la paix retrouvée mais aussi déploration de l’absurdité guerrière, fin autant sinon plus psychologique qu’idéologique ? Ce bébé brandi au-dessus de la foule n’est pas seulement le symbole d’un possible renouveau, d’un salut par l’enfance, comme ce petit …Boris (le même prénom que le héros disparu) qui sauve Véronika du suicide, et auquel la jeune femme offre un avenir, réciprocité et réversibilité du don ; il incarne aussi le dépassement de soi-même, la traversée de la douleur individuelle vers un avenir commun, la reconstruction d’un être et d’un pays également fracassés.

Claude

Du 28 juin au 3 juillet 2018

Du 28 juin au 3 juillet 2018 Soirée-débat jeudi 28 à 20h30Film français (janvier 1936, 1h24) de Jean Renoir avec René Lefèvre, Jules Berry, Florelle et Sylvia Bataille

Soirée-débat jeudi 28 à 20h30Film français (janvier 1936, 1h24) de Jean Renoir avec René Lefèvre, Jules Berry, Florelle et Sylvia Bataille

Du 21 au 26 juin 2018

Du 21 au 26 juin 2018 Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018

Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018

Présenté par Marie-Noël VilainDu 17 au 22 mai 2018Soirée débat mardi 22 mai à 20hFilm français (mars 2018, 2h55) de Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard et Hafsia Herzi

Présenté par Marie-Noël VilainDu 17 au 22 mai 2018Soirée débat mardi 22 mai à 20hFilm français (mars 2018, 2h55) de Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard et Hafsia Herzi