Journal de bord des Ciné-rencontres 2025 (par Claude)

Lundi 21 juillet, 10 h 00

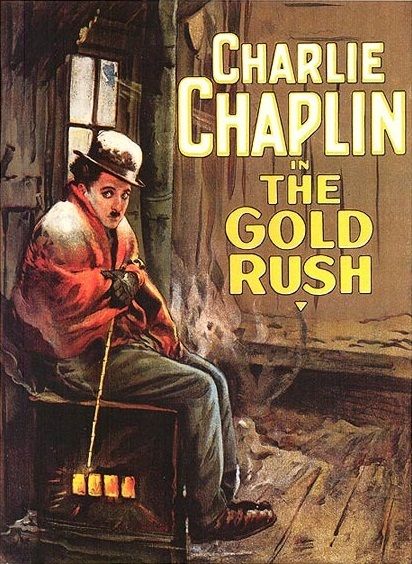

Il est bien difficile d’évoquer La Ruée vers l’or (1925), troisième long métrage de Chaplin (après Le Kid et L’Opinion publique), chef d’oeuvre absolu de burlesque, d’humanité et de réflexion philosophique (sur la misère, la cupidité, l’illusion vitale, l’amour, le bonheur, etc.) sans tomber dans une érudition compilatrice (tant cette oeuvre a suscité d’articles et d’ouvrages) ou un lyrisme échevelé. Que dire de nouveau, d’original, d’émouvant qui n’ait été célébré ou rebattu ? Qu’il me suffise d’exprimer mon émerveillement sans cesse renouvelé de gosse (d’éternel ado ?) face à The Gold Rush et ma reconnaissance aux Ciné-rencontres pour nous avoir offert, à l’occasion de son centenaire, ce monument du cinéma dans sa version originale dont la restauration, commencée en 1993 par Kevin Brownlow et David Gill, fut achevée par la Fondazione Cinetica di Bologna, sous l’égide de l’Association Chaplin et avec le soutien de MK2.

Dans sa présentation, N. T. Binh rappelle l’enfance misérable de Charlot, avec un père alcoolique (qui meurt jeune) artiste de cirque comme sa mère, malade, qui fera de nombreux séjours en hôpital psychiatrique. Entre foyers et orphelinats, Charlot tracera pourtant son chemin dès l’âge de…5 ans (!) grâce à la troupe Carnot où il chante, danse et joue du violon avant d’être répéré par Max Sennett. Il tourne bientôt des films en 1 ou 2 jours, des skteches sur le vif, sur des courses de voitures par exemple, et crée vite le personnage du vagabond (« tramp » en anglais) exploité par des compagnies de production du burlesque telles Essanay, Mutual ou First National. Ses débuts au cinéma en 1914 (dans Pour gagner sa vie) lui gagnent rapidement une célébrité qui lui permettra de cofonder en 1919 (avec Marie Pickford, Douglas Fairbanks et DW Griffith) la United Artists et d’obtenir ainsi le contrôle social sur ses oeuvres. Notre critique de Positif rappelle que Chaplin parvient dès 1920, grâce à un tour du monde pour promouvoir ses films, à devenir une star internationale qu’accueillent des foules en délire : cette fulgurante ascension témoigne non seulement de son génie créatif mais surtout d’une exceptionnelle résilience par rapport à son enfance fracassée. La fin de La Ruée vers l’or qui voit le triomphe du pauvre pospecteur et de son ami Lord Jim devenus millionnaires et paradant à bord d’un paquebot à l’occasion d’un reportage emblématisent ce destin d’autant plus hors norme et bouleversant que la confusion du nouveau riche avec le vagabond miséreux dont il revêt la défroque pour les journalistes et qui le fait prendre pour un passager clandestin suggère la fidélité de Charlot à ses origines : le cinéaste sait d’où il vient et ne transigera pas sur un engagement social qui lui vaudra la suspicion pour ses sympathies « communistes »…

Inspiré par des vues stéréoscopiques de la ruée vers l’or en 1986 du Klondike au Canada de prospecteurs (dont un dixième seulement sur 40 000 arrivés sur place trouvèrent de l’or !) et par la tragédie de chercheurs d’or coincés dans la Sierra Nevada, premier lieu de tournage, et dont les 20 survivants se seraient livrés au… cannibalisme, La Ruée vers l’or se veut une immense épopée, avec plus de 600 figurants, 141 cartons, 60 prises pour certaines scènes, un coût de près de un million de dollars et cinq millions de dollars de recettes à sa sortie en août 1925 : ce sera l’un des plus grands succès du muet. « La tragédie stimule le sens du ridicule » expliquera le cinéaste qui « veut faire rire de notre impuissance devant la nature ». Rarement film aura mêlé à ce point le burlesque et le tragique et suggéré la folie et la soif effrénée de richesse chez l’homme prêt à mourir de froid, à affronter les éléments ou les…ours, à tuer aussi (comme Black Larsen assassin de deux policiers)…Un article de Positif, sous la plume de Francis Bordat, dans le numéro 773-774 de juillet-août 2025 (p. 160-161), rappelle que Chaplin, devenu compositeur de ses musiques de films, en a réalisé en 1942 une version sonore pour le mettre au goût du jour, au prix de contorsions esthétiques et morales par rapport à la version originale de 1925 : suppression des intertitres pour un commentaire redondant par le cinéaste lui-même, édulcoration de la dimension satirique et documentaire du film, disparition du baiser sur la bouche entre le héros et Georgia (Georgia Hale), la danseuse de cabaret dont il est amoureux…Craignant que la circulation des copies du muet initial ne fasse concurrence à son exploitation sonore, il décide de les détruire, sauf une, conservée dans les archives de son studio. « Chassé des USA en 1952, il demande à son frère Sydney de faire brûler les bobines (qui s’y trouvent encore). Cette dernière copie (est miraculeusement sauvée) par le collectionner et distributeur indépendant Raymond Rohauer et a servi de base à la « reconstruction » du film en 1993″. L’histoire du film – des tribulations de ses versions successives – constitue donc à elle seule une véritable épopée de la création artistique et de sa diffusion, comme une mise en abyme de la quête même des prospecteurs, et éclaire le paradoxe des grands artistes modernes : artisans jaloux d’oeuvres uniques et novatrices, ils seraient pourtant (ou pour cela même) prêts à les détruire dans leur soif d’absolu ou leur crainte d’une aldutération si un heureux hasard, des proches ou une postérité plus lucides ne remontaient pas à la source essentielle de leur génie pour la préserver… !

Que de scènes enfin hilarantes ou plutôt d’un tragi-comique inégalé ! Charlot réduit par la faim à manger ses chaussures, cuir et lacets compris, transformé en poulet géant dans l’esprit halluciné de Big Jim, son compagnon d’infortune, qui le poursuit alors pour le dévorer, le chalet qui penche dangereusement au bord du précipice sous l’effet du gel et de la bourrasque, la visite inopinée de l’ours… A chaque fois, ce « mécanique plaqué sur du vivant », selon la belle définition du comique dans Le Rire de Bergson, des situations improbables ou désespérées, d’une inventivité folle, rattrapées in extremis – à l’instar de la cabane miraculeusement redressée… Des regards pourtant d’une humanité déchirante qui dépassent ou subliment le dispositif du rire. Ce repas de réveillon tendrement préparé par le vagabond, où Charlot eût esquissé la danse des « petits pains » pour Georgia qui ne viendra pas, ou trop tard, après son départ – image de tant d’offrandes incomprises et de cuisantes désillusions dans nos vies.

Il y a toujours des perdants dans la vie et les autres sont rarement à la hauteur de notre amour si profond qu’il soit, si pitoyable qu’il paraisse !