Nous n’avons pas trouvé le temps de parler du Week-End des Jeunes réalisateurs des 7 et 8 avril , et pourtant, quel beau Week-End ! Mieux vaut tard que jamais. Ce Week-End, comme les précédents, a été animé par Alain Riou. Alain Riou place toujours sa culture, son humour, sa liberté de ton au service de son émotion, l’émotion d’abord. Ce qui présage toujours de beaux débats avec le public des cramés de la bobine qui le connaît si bien.

Nous n’avons pas trouvé le temps de parler du Week-End des Jeunes réalisateurs des 7 et 8 avril , et pourtant, quel beau Week-End ! Mieux vaut tard que jamais. Ce Week-End, comme les précédents, a été animé par Alain Riou. Alain Riou place toujours sa culture, son humour, sa liberté de ton au service de son émotion, l’émotion d’abord. Ce qui présage toujours de beaux débats avec le public des cramés de la bobine qui le connaît si bien.

Voici nos commentaires sur les films de ce WEJR

Vu Par Marie-No….

REVENGE

REVENGE

Prix de la mise en scène au Festival International du Film de Catalogne de Sitges 2017, sélectionné pour le Sundance film festival catégorie Midnight

Samedi 7 avril à 14h30

Film français (février 2018, 1h48) de Coralie Fargeat

Avec Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe et Guillaume Bouchède

Distributeur : Rezo Films

Synopsis : (Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement)

3 riches chefs d’entreprise mariés et bons pères de famille se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle dans une zone de canyons. Un moyen pour eux d’évacuer leur stress et d’affirmer leur virilité armes à la main. Mais cette fois, l’un d’eux est venu avec sa jeune maîtresse, une lolita ultra sexy qui attise rapidement la convoitise des deux autres. Les choses dérapent, dans l’enfer du désert, la jeune femme laissée pour morte reprend vie… Et la partie de chasse se transforme en une impitoyable chasse à l’homme…

Sur le thème de la vengeance, on pourrait penser, par exemple, à « La mariée était en noir », « Le vieux fusil », « Que la bête meure » … Sur le thème plus précis de la vengeance suite à un viol à « L’été meurtrier » …

Revenge, film d’ouverture de ce VIIème Week-end Jeunes réalisateurs, nous plonge dans le thème RR (Rape & Revenge) mais abordé sous un angle très très différent ! Un film de genre.

Genre thriller horrifique et féministe. Jouissif et drôle.

L’héroïne est une bimbo qui aime s’amuser et séduire. Aguicheuse, sexy, sans être vulgaire, la mini-jupe XXX mini , elle se fait remarquer, s’octroyant le droit de ne pas se pré-occuper des conséquences de ses actes.

L’héroïne est une bimbo qui aime s’amuser et séduire. Aguicheuse, sexy, sans être vulgaire, la mini-jupe XXX mini , elle se fait remarquer, s’octroyant le droit de ne pas se pré-occuper des conséquences de ses actes.

Coralie Fargeat décrète d’emblée que c’est au spectateur de prendre ses responsabilités et de décider que le comportement idiot de la jeune femme n’excuse et a fortiori ne justifie en rien, le viol dont elle va être victime.

La réalisatrice s’en donne à cœur joie dans le gore pour illustrer son propos ! Des litres d’hémoglobine viennent encore sur-saturer l’image déjà très très flashy ! Mais cela nous donne la passerelle pour prendre nos distances avec ce carnage qui bascule ainsi dans l’irréel supportable.

Empalée sur un arbre, l’héroïne se réveille en état de choc et en colère. Elle soigne ses blessures et un petit sachet de peyote qu’elle avait en poche va s’avérer bien utile ! Le composant actif principal en étant la mescaline, ça aide !

Jennifer se relève, cautérise ses blessures et se met en chasse dans des paysages magnifiques !

Est-elle un fantôme ? une morte-vivante ? sa vendetta est-elle le fantasme d’une femme à l’agonie? un long trip sous peyote ?…

Coralie Fargeat réussit quelques audaces visuelles, comme ces grosses gouttes de sang épais qui viennent noyer une colonie de fourmis ou cette exceptionnelle et haletante course-poursuite circulaire du violeur nu dans la villa, tournée en plan-séquence au steadycam !

Les personnages sont caricaturaux, il y a des invraisemblances …

mais on ressent l’amour sincère du cinéma d’une jeune femme qui se passionne depuis l’enfance pour ce genre, s’étant promis d’en faire « son » genre.

Promesse tenue.

Marie-No

Vu par Pauline …

VENT DU NORD :

VENT DU NORD :

En présence du réalisateur

Film franco-tunisien (mars 2018, 1h29) de Walid Mattar

Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein, Corinne Masiero, Abir Bennami, Khaled Brahmi et Thierry Hancisse

Distributeur : KMBO

Synopsis : Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

Le réalisateur, Walid Mattar nous expliquait que pour lui le point d’accroche pour réaliser un film est de trouver ce que la situation peut avoir d’absurde, de presque paradoxale, et de tisser à partir de là son histoire. Pour son premier long-métrage il a choisi de mettre en parallèle deux points de vue, d’un côté en France, s’intéressant à un futur licencié d’usine, de l’autre son pays natal, en filmant la jeunesse du quartier où il avait grandi dans la banlieue de Tunis.

Le réalisateur, Walid Mattar nous expliquait que pour lui le point d’accroche pour réaliser un film est de trouver ce que la situation peut avoir d’absurde, de presque paradoxale, et de tisser à partir de là son histoire. Pour son premier long-métrage il a choisi de mettre en parallèle deux points de vue, d’un côté en France, s’intéressant à un futur licencié d’usine, de l’autre son pays natal, en filmant la jeunesse du quartier où il avait grandi dans la banlieue de Tunis.

Le cadre étant posé, il ne lui restait plus qu’à trouver le fameux point d’absurdité. Il l’a trouvé en confrontant des ouvriers se battant en France pour conserver un boulot à la chaîne sous-payé, prêt à tout pour que l’usine ne soit pas délocalisée en Tunisie, à des jeunes qui là-bas, dans un pays où pourtant la misère est censée faire tout accepter, refusent de se résigner à réaliser un boulot aussi dévalorisant. Le regard sur la délocalisation est alors neuf, on réalise tout ce que les crises financières en Europe nous font accepter au quotidien. Faute de mieux, on se bat pour les miettes dont personne ne veut plus.

Une autre absurdité révélée par le film est celle à laquelle devra faire face Hervé. Hervé qui pensait qu’en quittant son travail à la chaîne, il pourrait s’offrir une vie simple, modeste mais épanouie, en vivant de sa passion pour la pêche, et pourquoi pas, la transmettre à son fils. Sauf que ne devient pas pêcheur qui veut. En France, pour devenir pêcheur, il ne suffit pas d’avoir le matériel, la technique, de se lever tôt et de ramener du poisson frais. Non, il faut créer une SARL, pour cela il faut faire une formation, être en âge de la réaliser, faire des dossiers, et surtout, surtout, ne pas faire de concurrence aux grandes entreprises. Parce que le problème est bien là. Tout est fait en sorte pour que surtout, ce ne soit pas possible pour les petits de se développer. Ne pensant pas à mal, Hervé décide de se lancer, au noir. Le marché est florissant jusqu’à ce que la police mette fin à son activité, traitant le pêcheur comme un véritable criminel.

C’est la révélation de l’absurdité d’un monde en perte de sens et de valeur que filme Walid Mattar. Un passage sur la religion est notamment à noter, quand, à Tunis, une mouche tombe dans une tasse de café, et que la conversation se fait tout à coup coranique, interprétant les paroles du prophète : « Si une mouche tombe dans votre tasse, plongez-la dans votre boisson car dans une de ses ailes il y a la maladie et dans l’autre,le remède ».

Et là est l’autre grande force du film : faire surgir de l’humour et de la tendresse dans un film social au sujet dramatique. Il doit cette touche d’humour à des dialogues particulièrement bien écrits et à un casting saisissant, notamment, côté français : Philippe Rebbot et Corrine Masiero, tous deux plus vrais que nature.

Dans ce récit où deux destins sont mis en parallèle, les transitions sont magnifiquement travaillées. On ne passe jamais d’un lieu à l’autre, sans que la caméra ne voyage avec ce qui fait vraiment le trajet à travers mer et océan dans notre société. Ainsi, on commence dans l’entreprise du nord de la France, puis la caméra va suivre les machines, délocalisées à Tunis. On découvrira alors la deuxième partie du film, les personnages Tunisien et notamment Foued, le jeune homme qui prendra place pour place, l’espace de travail qu’Hervé avait occupé pendant des années. Le retour des chaussures fabriquées en Orient et vendues en France, les vacances en Tunisie, où on retrouve d’autres français venus découvrir son soleil, ses plages et ses hôtels, mais surtout pas sa culture, ses souks, ses mosquées, ou sa population, ainsi que l’immigration sont autant de motifs qui nous font voyager d’une histoire à l’autre, mais aussi prendre conscience de l’omniprésence des échanges entre nos deux pays, et de la proximité humaine qui nous soude.

Si Hervé et Foued ne se croisent que le temps de l’échange d’un regard, le lien qui les noue est incroyable, à l’image des valeurs d’universalité et d’humanité de ce premier film, fruit d’un travail d’une qualité et d’une rigueur incroyable.

Osé et courageux !

Réjouissant, au final

Pauline

Vu par Marie-No…

JUSQU’À LA GARDE

JUSQU’À LA GARDE

Prix du public au Festival d’Angers

Chistera du meilleur film au Festival de Saint Jean de Luz

Lion d’argent pour la mise en scène et pour le meilleur premier film à la Mostra de Venise 2017

En présence du monteur Yorgos Lamprinos

Samedi 7 avril à 20h30

Film français (février 2018, 1h33) de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux, Florence Janas, Thomas Gioria, Mathieu Saïkaly, Saadia Bentaïeb et Sophie Pincemaille

Distributeur : Haut et Court

Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire

C’est peu de dire que ce film est bouleversant ! On est happé par cette histoire ordinaire où une famille, père, mère, enfants, est désarticulée, encerclée et on redoute, dès le début, la fin immanquablement tragique.

Ça commence dans le calme et la raison chez le juge. Les parents sont entourés de leurs avocats et les deux parties sont convaincantes. Ne sachant rien de leur histoire, on se garde de prendre parti. Mais la mère, immobile, muette, le regard fixe, « transpire » la peur et nous la communique. Dès la sortie du bureau du juge, tout s’emballe et le film devient thriller. La mise en scène étouffante nous met en alerte permanente. On est tétanisé. Comme dans un film d’Hitchcock, on participe, on est dedans, on retient son souffle.

Ça commence dans le calme et la raison chez le juge. Les parents sont entourés de leurs avocats et les deux parties sont convaincantes. Ne sachant rien de leur histoire, on se garde de prendre parti. Mais la mère, immobile, muette, le regard fixe, « transpire » la peur et nous la communique. Dès la sortie du bureau du juge, tout s’emballe et le film devient thriller. La mise en scène étouffante nous met en alerte permanente. On est tétanisé. Comme dans un film d’Hitchcock, on participe, on est dedans, on retient son souffle.

A part la scène de la fête d’anniversaire, il n’y a pas de musique dans le film. La bande-son est faite presque exclusivement de respirations, de chuchotements et de bruits du quotidien : sonnerie de portable, clignotant de voiture, moteur, clic du bouclage de ceinture de sécurité, cliquetis de clés, porte de voiture qui claque, montée d’ascenseur … Et, pour le dernier mouvement, porte défoncée, coups de carabine, cris, chuchotements toujours.

La violence module les voix en cris et chuchotements.

Tout se passe à la maison, chez les grands-parents, sur le chemin de l’école, dans tous les endroits familiers de la vie « normale ». Le danger s’est installé partout, le retranchement est impossible.

Le sujet du film ne devrait pas surprendre puisqu’en France, une femme meurt tous les deux jours et demi des suites de violences conjugales. Pourtant la réaction d’une (petite) partie du public a bien démontré que le sujet est toujours tabou voire considéré comme anecdotique. Une vérité qui dérange et que, au contraire, il faut savoir regarder comme elle est, bien en face.

Xavier Legrand s’est beaucoup documenté, a fait des recherches auprès d’une juge aux affaires familiales, interrogé des avocats, des policiers, des travailleurs sociaux et des groupes de parole d’hommes violents.

Et son film nous fait vivre en temps réel le doute de la juge, la pression subie par l’enfant, sa terreur, celle de la femme traquée … et la détresse de l’homme violent.

Sans « tomber » ni dans le documentaire, ni dans le drame social.

Mon avis est que « Jusqu’à la garde » est un film magistral qu’il faut voir, revoir, montrer, et aux ados tout spécialement, même si, a priori, l’expérience des uns ne sert jamais aux autres, mais pour enregistrer qu’un homme violent qui pleure et demande pardon ne peut pas avoir changé subitement, que la violence conjugale ne permet pas de seconde chance et pour encourager à se confier, reconnaître qu’on s’est trompé d’histoire d’amour, se laisser protéger.

Ne pas s’isoler et garder la parole avant qu’il ne soit trop tard.

« La violence conjugale peut mener à l’épouvante pure et c’est ce que je voulais raconter. » dit Xavier Legrand »

C’est très réussi !

Avec un casting ****

dont les trois acteurs principaux Léa Drucker, Denis Ménochet et en particulier le jeune Thomas Gioria, vraiment épatants.

Marie-No

Vu par Georges …

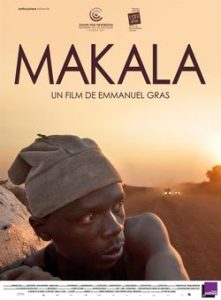

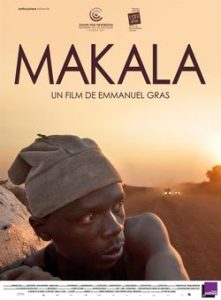

MAKALA Grand prix de la Semaine de la critique 2017

MAKALA Grand prix de la Semaine de la critique 2017

Dimanche 8 avril à 10h30

Documentaire français (décembre 2017, 1h36) de Emmanuel Gras avec Kabwita Kasongo et Lydie Kasongo

Distributeur : Les Films du Losange

Synopsis : Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Voici un film entre fiction et documentaire, qui ressemble à un conte, et vous le savez, les contes, sont souvent cruels. Dans sa présentation du film sur le site des Cramés de la Bobine, Laurence écrit ceci :

« On pense aussi à Jean Rouch ou à Chris Marker pour questionner les frontières entre documentaire et fiction. Et, plus prosaïquement, Emmanuel Gras ne veut surtout pas que l’ennui vienne distraire l’attention et revendique le choix de faire appel à notre émotion par sa manière de filmer, par le choix de la musique pour rendre épique et romanesque la vie de cet homme qui pousse un vélo chargé de charbon, vie qui était déjà épique avant d’être filmée. Vie qu’Emmanuel Gras a su nous montrer avec une saisissante beauté ».

L’histoire commence par un jeune homme qui rêve d’un avenir meilleur. Il est congolais, il vit à la campagne avec sa femme et son jeune enfant. L’avenir meilleur pour cette famille, consiste en l’achat de tôles ondulées afin de construire une maison en dur. La campagne où ils vivent est un vaste un espace dont on sent qu’il a été forêt vierge et qu’il est déforesté. Demeurent quelques beaux arbres grands, solides, noueux, aux troncs énormes. Ainsi commence le film d’Emmanuel Gras, un réalisateur étonnant qui nous avait déjà surpris avec « Bovine, la vraie vie des Vaches ».

L’histoire commence par un jeune homme qui rêve d’un avenir meilleur. Il est congolais, il vit à la campagne avec sa femme et son jeune enfant. L’avenir meilleur pour cette famille, consiste en l’achat de tôles ondulées afin de construire une maison en dur. La campagne où ils vivent est un vaste un espace dont on sent qu’il a été forêt vierge et qu’il est déforesté. Demeurent quelques beaux arbres grands, solides, noueux, aux troncs énormes. Ainsi commence le film d’Emmanuel Gras, un réalisateur étonnant qui nous avait déjà surpris avec « Bovine, la vraie vie des Vaches ».

Makala ça veut dire charbon en Swahili. Alors, c’est simple, pour gagner l’argent nécessaire, il faut faire du charbon de bois qu’on ira vendre à la ville. Notre jeune homme part avec deux haches choisit un arbre et le travail commence. Il fait chaud et humide, il ne faut pas compter son temps ni sa fatigue, il faut taper du matin au soir, encore et encore…De tout son corps frêle et noueux, il frappe. Cet arbre enfin couché, il le débite. Il fera du charbon de bois. Le bûcheron devient alors charbonnier, c’est toujours l’antique technique, une meule recouverte de terre, combustion lente. L’homme deviendra ensuite transporteur.

Transporter ? : Un vélo, il faut voir ce vélo, chargé de lourds sacs, comme une pauvre bête de somme. « Il y a quelque chose de surnaturel à voir des êtres humains pousser une charge qui dépasse leur condition »dit Emmanuel Gras. Voir ce film, c’est souffrir avec ce bûcheron, avec le charbonnier, avec le transporteur, qui ne font qu’un, et ce UN n’est pas grand-chose. L’essentiel du film c’est le voyage de ce jeune homme vers Kolwezi, pour aller vendre son charbon et revenir. Les pistes sont difficiles, cahotantes, avec cette poussière rouge, et dangereuses avec ces passages incessants de camions, de pik-up, sans compter les possibles mauvaises rencontres.

Alain Riou connaissait le film précédent d’Emmanuel Gras, Bovine dont il a parlé avec humour, la description d’une vache par Alain Riou était drôle et tellement vraie. Je ne me souviens plus des termes de sa présentation. Je me souviens en revanche de son œil rieur et de sa joie qui traduisaient son estime et la sympathie pour un vrai cinéaste. D’ailleurs, tous les autres grands critiques ont loué ce film. Ce qu’Emmanuel Gras sait faire, aucune caméra manipulée par le meilleur opérateur possible, ne peut le rendre s’il n’a pas comme lui, une prédisposition à regarder les êtres, animaux et humains avec sympathie. Je lis que ce mot vient du grec sumpatheia, participation à la souffrance d’autrui…Bref cette capacité de souffrir pour autrui. Et c’est exactement ce qui caractérise son travail, sa capacité à éprouver et à faire éprouver, comme lui, nous souffrons avec ce « grand » petit homme. Nous le suivons pas à pas et c’est prenant .

Nous avons programméce film le dimanche matin à 10 heures 30, il fallait être résolument cinéphiles pour le voir, mais heureux ceux qui l’ont vu. C’est un petit bijou.

Georges

PS :Vous qui avez eu la patience de lire ces lignes, je vous l’assure, il n’y a rien d’aussi bien que d’aller au ciné le dimanche matin du WEJR. Quelques chouquettes, un café en arrivant et on embarque. Le dimanche matin du W-E jeunes réalisateurs, un beau film rien que pour soi, et cette ambiance du matin, un privilège.

Vu par Georges…

Surface de réparation

Surface de réparation

Valois du scénario au Festival du film d’Angoulème 2017

Dimanche 8 avril à 14h30

Film français (janvier 2018, 1h34) de Christophe Regin avec Franck Gastambide, Alice Isaaz, Hippolyte Girardot et Moussa Mansaly

Distributeur : ARP Sélection

Synopsis : Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot de province. Sans statut ni salaire, il connait bien les joueurs et les couve autant qu’il les surveille. Un soir il rencontre Salomé, l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue finir sa carrière au club.

Nous ne sommes pas du côté des héros, les footballeurs, mais des intermédiaires occultes. Ce film montre les dessous du foot, un monde interlope avec ses combines.

Surface de réparation repose presque exclusivement sur Franck interprété par Franck Gastambide,un ancien joueur qui à la limite de devenir professionnel ne l’est pas devenu. Un homme blessé sans doute. Mais un homme qui s’accroche, cherche sa place ici, dans les stades, et pas ailleurs… et qui en attendant, magouille pour le compte d’un intermédiaire à sa périphérie.

Cette périphérie est glauque, parieurs, traficoteurs, « filles à footballeurs », noctambules alcooliques etc. Le film montre ce monde-là, qui double un « monde officiel et clean » que nous ne verrons jamais dans le film.

Le titre, « surface de réparation » tombe juste. Franck est un ancien « bon petit soldat » qui veut qu’on « répare » ce qu’il estime être une injustice. Qui ne cesse de demander réparation à ceux qui n’ont pas fait de lui un professionnel du foot, « vous avez été injuste, donnez-moi tout de même quelque chose » car le foot c’est ma vie, semble-t-il penser.

Et nous assistons à sa marche pathétique, entêtée, un peu infantile pour obtenir une reconnaissance, dans un monde qu’il estime plus que tout, et dont pourtant il connaît bas fonds et basses œuvres… d’abord, il rêve de devenir entraîneur …ensuite, il souhaite n’importe quoi, mais dedans, avec ce club … C’est tout de même curieux que de vouloir à toute fin être reconnu par des gens peu estimables, mais ça arrive certainement. Donc, c’est crédible. Tout de même, cet univers est un peu étouffant. Les amateurs de foot sauront discerner ce que ce film au demeurant bien construit et bien joué, comporte de réalité et de fiction.

Georges

Vu par Georges…

En présence de Delphine Agut co-scénaristeDimanche 8 avril à 17hFilm franco-italien (mars 2018, 1h32) de Annarita Zambrano

En présence de Delphine Agut co-scénaristeDimanche 8 avril à 17hFilm franco-italien (mars 2018, 1h32) de Annarita Zambrano

Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova, Fabricio Ferracane, Marylin Canto et Jean-Marc Barr

Distributeur : Pyramide

Synopsis : Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d’extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l’attentat. Le gouvernement italien demande son extradition.

Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.

En présence de Delphine Agut co-scénariste

En présence de Delphine Agut co-scénariste

Dimanche 8 avril à 17hFilm franco-italien (mars 2018, 1h32) de Annarita Zambrano

Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova, Fabricio Ferracane, Marylin Canto et Jean-Marc Barr

Distributeur :

Pyramide

Synopsis : Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France.

Marco, ex-militant d’extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l’attentat. Le gouvernement italien demande son extradition.

Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.

« Après la guerre » raconte l’histoire de Marco un ex-militant de gauche, confronté à son passé qui fut aussi celui des années de plomb, avec sa violence extrême, ses morts par centaines, partout, dans les lycées, les facultés, les rues… Lycéenne dans les années 1980, Annarita Zambrano fut aussi confrontée à cette violence. Elle a été témoin d’un assassinat de lycéens, comme chacun, elle se souvient de l’assassinat d’Aldo Moro. Elle dit comment chaque Italien a intégré la peur dans sa vie quotidienne. Pour l’Italie cette période demeure un traumatisme.

Le titre de ce film est aussi une manière de rappeler qu’une partie du peuple italien vivait cette période des « brigades rouges » comme une Guerre, alors que les autorités du pays excluaient ce terme pour lui préférer terrorisme.

En 1985, la France accueille des militants des Brigades Rouges en fuite. C’est la « Doctrine Mitterrand » qui désigne un engagement verbal pris, par le Président de la République française François Mitterrand, de ne pas extrader les anciens activistes et terroristes d’extrême gauche, désangagés des brigades rouges, à condition qu’ils renoncent à leur activisme. C’était un calcul politique, cette deuxième chance avait l’avantage de fermer les risques de jonction avec des groupes activistes français et d’activistes italiens encore en action— Mais cette promesse verbale ne valait que le temps de Mitterrand. Chirac puis Sarkozy ont rompu avec cette doctrine.

Les « années de plomb » italiennes vont du courant des années 60 aux années 80. « Après la Guerre » correspond à la période suivante en France celle du Président Chirac. En Italie sur cette même période, vont se succéder 8 présidents de conseil, (dont 4 fois Berlusconi). L’Italie, malade de son passé récent était tout aussi malade de son présent. La réalisatrice n’évoque pas cette question.

En France, la critique fait immédiament un rapprochement entre le personnage du film et l’affaire Cesare Battisti. Annarita Zambrano rejette ce rapprochement, elle considère que Battisti est un droit commun, politisé en prison, qui habille politiquement les crimes qu’on lui impute.

La question qui intéresse Annarita Zambrino, c’est comment on vit quand la vie va d’exil en fuite et de fuite en cachette et comment vivent les membres de sa famille, là-bas en Italie. Et elle ajoute dans une interview cette question éclairante : Et si quelqu’un ne paie pas, qui paye ?Cette question est intéressante. Sa réponse est « Toute la famille de Marco, qu’elle soit en France (sa fille) ou en Italie, sa sœur, son beau-frère, ses parents ». Est-ce seulement parce que Marco n’a pas payé ?

Cette question en amène d’autres. Sans doute faudrait-il ajouter qui leur fait payer ? Et pourquoi ?

Ce que nous voyons, c’est que la famille, et particulièrement la fille qui vit avec son père, paient la caducité des accords Mitterand. La famille italienne de son côté paie aussi car les politiques et les médias ont mis le projecteur sur ces personnes devenues extradables. La famille dans son ensemble paie donc la transformation instituée et instantannée de la situation de Marco, de réfugié à celle de fugitif. Ce que montre la réalisatrice c’est que la famille ne paie pas seulement les crimes réels ou supposés de Marco, mais paie aussi les conséquences de décisions politiques concernant Marco.

Comme nous le signalions, l’Italie d’alors est marquée par la défiance des Italiens envers ses représentants. L’ltalie vit une crise morale. Durant cette période, beaucoup de gens ne « payaient pas », pas seulement les ex-brigadistes réfugiés en France. Alors, cette chasse aux ex-brigadistes n’avait-elle pas une fonction annexe ? On peut se poser la question. Le film ne nous éclaire pas sur ce point. C’est un peu dommage.

Cette question des brigades rouges a été beaucoup traitée au cinéma, par des Italiens, et même par des Américains. En repensant à ce film, aux critiques qu’il a suscité, je me demande, si Annarita Zambrino et les journalistes n’ont pas trop tiré la présentation du film côté Marco (donc du côté ex-activiste). Ce film dit bien autre chose, il montre comment la violence d’un homme, puis la violence d’Etat, affectent la vie de sa famille. C’est là le mérite et l’originalité « d’Après la Guerre » que de montrer comment l’entourage familial d’un fugitif est à son tour touché.

Alors, en Italie, regardons la famille de Marco et les difficultés concrètes que pose cette histoire dans leur vie, dans leurs projets. Ils subissent les conséquences de l’affaire Marco, à l’instar de son beau-Frère homme de loi probe et courageux.

En France, regardons Viola, la fille de Marco, elle doit vivre une histoire qui n’est pas la sienne, celle d’une perpétuelle fugitive.

Observons les comportements de cette jeune fille, dans sa soumission filiale, dans ses revendications de jeune fille, dans ses révoltes et actes manqués.

Le film montre que le destin de Marco s’incarne pour le pire dans l’existence de chaque membre de sa famille. Et, rien que cet aspect du film le rend appréciable.

Ajoutons que dans ce film, les acteurs remarquables, Giuseppe Battiston dans le rôle de Marco, la jeune Charlotte Cétaire dans le rôle de Viola et tous les autres sont mieux que convaincants.

Je me souviens qu’Alain Riou observait que souvent des bons films ont une fin ratée. Celle-ci est particulièrement troublante, il est d’usage de ne pas la raconter, et je le regrette, je peux dire que j’ai aimé les deux derniers actes ou derniers plans.

Georges

Vu par Pauline …

LUNA :

LUNA :

Dimanche 8 avril à 20h30

Avant première en présence de la réalisatrice

Film français (avril 2018, 1h33 de Elsa Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot et Olivier Cabassut

Distributeur : Pyramide

Synopsis : Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraichère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.

Le film s’ouvre sur une jeune fille qui semble aussi perdue que superficielle et totalement aveuglée par le besoin de plaire. Éprise par le beau Ruben et prise dans sa bande de copain, elle est prête à tout pour s’intégrer, être ou paraître comme eux. Quitte à déconner un peu, en allant, par exemple, voler un chien pour l’homme qu’elle aime, quitte à accepter de se faire prendre pour une idiote quand son Ruben en drague une autre ouvertement, quitte à déconner totalement et baisser le pantalon du garçon que sa bande de copain est en train de harceler et rire comme une bécasse quand son Don Juan viole le jeune homme avec une bouteille sous le regard d’un smartphone filmant la scène.

Autant dire que malgré sa fraîcheur, le personnage de Luna peine à nous séduire. Pourtant, une fois seule, la jeune fille se révèle terriblement attachante – l’interprétation de Laëticia Clément est absolument incroyable. Elle s’avère bosseuse, n’hésitant pas à travailler dur dans le maraîchage, un métier certainement peu gratifiant aux regards de sa bande. Elle parle de manière très libérée et insouciante de son avortement, notamment avec sa mère. Seule, elle semble forte, libre et heureuse. Pour un shooting photo délirant de sa meilleure amie, elle change de visage et oublie le mal qu’elle a pu faire quelques jours auparavant.

Alors quand le jeune homme que Ruben a violé débarque au travail de Luna et se fait employer par son patron, les actes collectifs prennent tout à coup une tournure à la fois personnelle et professionnelle qu’elle n’attendait pas. Elle fait tout pour que le jeune homme – joué par Rod Paradot, tout aussi bon et juste que dans La tête haute, qui l’avait révélé – se fasse virer, mais sans succès. Il s’accroche à son boulot et s’attache à elle. Après une scène où Ruben fait preuve d’un machisme sans nom et où elle accepte de se laisser maltraiter alors qu’elle vient d’avorter de lui, elle réalise que sa vie n’est pas aussi idéale que ce qu’elle le laisse paraître, et que son copain est néfaste à son développement.

Les deux jeunes adultes cultivant ensemble la terre finissent par voir en l’autre celui en qui avoir confiance pour devenir la porte de sortie de leurs vies moroses. Leur relation est belle, simple, pleine de vie, de rire et de musique.

Mais elle repose sur un secret. Un secret trop lourd qui va rendre la situation explosive lorsqu’il sera révélé. Alors, tout à coup, nos pieds de spectateurs freinent des quatre fers, l’angoisse nous prend, tant pour les personnages que pour le film qui mérite tellement mieux qu’une fin stéréotypée à la hollywoodienne avec des grands coups de feu partout. Le film mérite de tenir la veine réaliste dans laquelle il a su nous plonger et la maintenir jusqu’au bout. Finalement, c’est avec joie qu’on voit les personnages se poser et la fin s’apaiser.

Dans le très bel échange qui a suivi le film, la réalisatrice, Elsa Diringer, nous révéla qu’elle avait tenté toutes les fins possibles, tuant l’un, l’autre, tous… Avant finalement d’envisager le pardon. « Parce que finalement, ça n’a pas si mal marché le pardon ! »

Dans le très bel échange qui a suivi le film, la réalisatrice, Elsa Diringer, nous révéla qu’elle avait tenté toutes les fins possibles, tuant l’un, l’autre, tous… Avant finalement d’envisager le pardon. « Parce que finalement, ça n’a pas si mal marché le pardon ! »

Ce film est un magnifique souffle de vie, filmé subtilement et sublimement dans les campagnes montpelliéraines. Et cette rencontre était un moment d’une rare richesse.

Pauline

Soirée-débat jeudi 28 à 20h30Film français (janvier 1936, 1h24) de Jean Renoir avec René Lefèvre, Jules Berry, Florelle et Sylvia Bataille

Soirée-débat jeudi 28 à 20h30Film français (janvier 1936, 1h24) de Jean Renoir avec René Lefèvre, Jules Berry, Florelle et Sylvia Bataille

Film français (juin 1935, 1h44)

Film français (juin 1935, 1h44)

Du 21 au 26 juin 2018

Du 21 au 26 juin 2018 Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018

Prix du jury international au Festival de la Roche sur Yon 2017, Oscar 2018 du meilleur scénario adapté, et Meilleur scénario adapté aux BAFTA 2018 Nous n’avons pas trouvé le temps de parler du Week-End des Jeunes réalisateurs des 7 et 8 avril , et pourtant, quel beau Week-End ! Mieux vaut tard que jamais. Ce Week-End, comme les précédents, a été animé par Alain Riou. Alain Riou place toujours sa culture, son humour, sa liberté de ton au service de son émotion, l’émotion d’abord. Ce qui présage toujours de beaux débats avec le public des cramés de la bobine qui le connaît si bien.

Nous n’avons pas trouvé le temps de parler du Week-End des Jeunes réalisateurs des 7 et 8 avril , et pourtant, quel beau Week-End ! Mieux vaut tard que jamais. Ce Week-End, comme les précédents, a été animé par Alain Riou. Alain Riou place toujours sa culture, son humour, sa liberté de ton au service de son émotion, l’émotion d’abord. Ce qui présage toujours de beaux débats avec le public des cramés de la bobine qui le connaît si bien.

L’héroïne est une bimbo qui aime s’amuser et séduire. Aguicheuse, sexy, sans être vulgaire, la mini-jupe XXX mini , elle se fait remarquer, s’octroyant le droit de ne pas se pré-occuper des conséquences de ses actes.

L’héroïne est une bimbo qui aime s’amuser et séduire. Aguicheuse, sexy, sans être vulgaire, la mini-jupe XXX mini , elle se fait remarquer, s’octroyant le droit de ne pas se pré-occuper des conséquences de ses actes.

Le réalisateur, Walid Mattar nous expliquait que pour lui le point d’accroche pour réaliser un film est de trouver ce que la situation peut avoir d’absurde, de presque paradoxale, et de tisser à partir de là son histoire. Pour son premier long-métrage il a choisi de mettre en parallèle deux points de vue, d’un côté en France, s’intéressant à un futur licencié d’usine, de l’autre son pays natal, en filmant la jeunesse du quartier où il avait grandi dans la banlieue de Tunis.

Le réalisateur, Walid Mattar nous expliquait que pour lui le point d’accroche pour réaliser un film est de trouver ce que la situation peut avoir d’absurde, de presque paradoxale, et de tisser à partir de là son histoire. Pour son premier long-métrage il a choisi de mettre en parallèle deux points de vue, d’un côté en France, s’intéressant à un futur licencié d’usine, de l’autre son pays natal, en filmant la jeunesse du quartier où il avait grandi dans la banlieue de Tunis.

Ça commence dans le calme et la raison chez le juge. Les parents sont entourés de leurs avocats et les deux parties sont convaincantes. Ne sachant rien de leur histoire, on se garde de prendre parti. Mais la mère, immobile, muette, le regard fixe, « transpire » la peur et nous la communique. Dès la sortie du bureau du juge, tout s’emballe et le film devient thriller. La mise en scène étouffante nous met en alerte permanente. On est tétanisé. Comme dans un film d’Hitchcock, on participe, on est dedans, on retient son souffle.

Ça commence dans le calme et la raison chez le juge. Les parents sont entourés de leurs avocats et les deux parties sont convaincantes. Ne sachant rien de leur histoire, on se garde de prendre parti. Mais la mère, immobile, muette, le regard fixe, « transpire » la peur et nous la communique. Dès la sortie du bureau du juge, tout s’emballe et le film devient thriller. La mise en scène étouffante nous met en alerte permanente. On est tétanisé. Comme dans un film d’Hitchcock, on participe, on est dedans, on retient son souffle. MAKALA Grand prix de la Semaine de la critique 2017

MAKALA Grand prix de la Semaine de la critique 2017 L’histoire commence par un jeune homme qui rêve d’un avenir meilleur. Il est congolais, il vit à la campagne avec sa femme et son jeune enfant. L’avenir meilleur pour cette famille, consiste en l’achat de tôles ondulées afin de construire une maison en dur. La campagne où ils vivent est un vaste un espace dont on sent qu’il a été forêt vierge et qu’il est déforesté. Demeurent quelques beaux arbres grands, solides, noueux, aux troncs énormes. Ainsi commence le film d’Emmanuel Gras, un réalisateur étonnant qui nous avait déjà surpris avec « Bovine, la vraie vie des Vaches ».

L’histoire commence par un jeune homme qui rêve d’un avenir meilleur. Il est congolais, il vit à la campagne avec sa femme et son jeune enfant. L’avenir meilleur pour cette famille, consiste en l’achat de tôles ondulées afin de construire une maison en dur. La campagne où ils vivent est un vaste un espace dont on sent qu’il a été forêt vierge et qu’il est déforesté. Demeurent quelques beaux arbres grands, solides, noueux, aux troncs énormes. Ainsi commence le film d’Emmanuel Gras, un réalisateur étonnant qui nous avait déjà surpris avec « Bovine, la vraie vie des Vaches ».

Surface de réparation

Surface de réparation  En présence de

En présence de  En présence de

En présence de

Dans le très bel échange qui a suivi le film, la réalisatrice, Elsa Diringer, nous révéla qu’elle avait tenté toutes les fins possibles, tuant l’un, l’autre, tous… Avant finalement d’envisager le pardon. « Parce que finalement, ça n’a pas si mal marché le pardon ! »

Dans le très bel échange qui a suivi le film, la réalisatrice, Elsa Diringer, nous révéla qu’elle avait tenté toutes les fins possibles, tuant l’un, l’autre, tous… Avant finalement d’envisager le pardon. « Parce que finalement, ça n’a pas si mal marché le pardon ! » Du 14 au 19 juin 2018

Du 14 au 19 juin 2018

Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de Locarno

Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de Locarno Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de LocarnoDu 7 au 12 juin 2018Soirée débat mardi 12 juin à 20h30

Prix spécial du jury international et de la meilleure réalisatrice au Festival de LocarnoDu 7 au 12 juin 2018Soirée débat mardi 12 juin à 20h30