Du 21 au 26 juin 2018

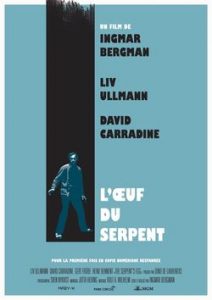

Du 21 au 26 juin 2018Titre original : The Serpent’s Egg

Distributeur : Mary-X

Présenté par Jean-Marc Colrat

Synopsis : Berlin, dans la semaine du 3 au 11 novembre 1923. Un paquet de cigarettes coûte 4 milliards de marks. C’est l’inflation galopante, le chômage, la misère et le désespoir. Au milieu du chaos, Abel Rosenberg se sent triplement étranger puisqu’il est juif, américain et chômeur. Alors qu’il se perd dans l’alcool, Abel découvre le corps de son frère suicidé d’une balle dans la bouche. Interrogé par le commissaire, il a l’intuition qu’on le soupçonne de plusieurs meurtres perpétrés dans le quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, ancienne compagne de son frère qui joue un numéro dans un cabaret des bas-fonds. Ensemble, ils font une rencontre perfide et s’égarent dans la peur, menacés par un mal innommable qui « tel un oeuf de serpent, laisse apparaître à travers sa fine coquille la formation du parfait reptile »…

La vie d’un artiste ou d’un cinéaste explique souvent son oeuvre quand elle ne l’informe pas inconsciemment : « L’Oeuf du serpent », tourné en 1977, film d’inspiration expressionniste mais apparemment plus hollywwodien, moins abstrait et dépouillé que sa production ultérieure, se fonde ainsi sur trois expériences d’Ingmar Bergman – un égarement de jeunesse, un traumatisme financier et une pratique, une vision artistiques, qui confèrent à ce premier opus tourné en anglais à l’étranger, ses dimensions historique, psychologique et artistique.

Le jeune Ingmar a été amené, à l’âge de 16 ans, en 1934, un an après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, à séjourner en Allemagne dans une famille de Thuringe : à cette occasion, le garçon dont on connaît l’éducation rigoriste, sous la férule d’un pasteur luthérien, assista à un meeting nazi lors duquel le Führer lui fit l’effet d’une révélation avec son charisme, son art de la mise en scène, sa puissance oratoire pour galvaniser les foules. Certes, le cinéaste reviendra de cette fascination première après la découverte de la Shoah mais nul doute que cette emprise, partagée par nombre de ses contemporains, constituera une source aveugle de création pour lui, moins dans l’ordre d’une pénitence personnelle qui n’est pas du domaine de l’art que d’une prise de conscience et d’un dépassement créateurs par lequel on assume son passé pour mieux le dépasser : le film, qui met en scène Abel Rosenberg (David Carradine), trapéziste américain exilé à Berlin, évoque en effet la montée du nazisme, même si la marche sur Munich début novembre 1923 se solde par un échec certes finalement patent mais laissant le goût amer d’un essai bientôt transformé… Chômeur et lui-même juif, le héros assiste à une ratonade contre un Noir ou à l’intrusion violente d’un groupe de SA qui saccagent le bar des bas-fonds où travaille son amie et belle-sœur Manuela (Liv Ullmann), dont le mari s’est tiré une balle dans la bouche – l’une des premières scènes du film où Abel découvre le corps de son frère et compagnon de chambrée et de cirque, dans l’embrasure d’une porte, le visage plongé dans le noir pour éviter une caméra subjective sur-expressive. La violence du commissaire Bauer, qui le soupçonne de meurtre après une série de morts mystérieuses, les huis-clos étouffants des cabarets, des grilles du commissariat ou des loges de théâtre où sourd la peste brune (comme dans Cabaret de Bob Fosse), l’atmosphère glauque et poisseuse d’étroites ruelles aux chevaux dépecés et aux âcres volutes de fumées (Abel signifiant souffle, vapeur en hébreu), des archives de l’hôpital où travaille le docteur Vergerus, ancien camarade de classe d’Abel, féru de dissection (de cœurs de rat !), avec leurs couloirs interminables, labyrinthiques – tout contribue à créer une atmosphère de déliquescence placée d’emblée par une sourde voix off, cyniquement explicative, sous le signe de la misère et du chômage, propice à la couvée du « serpent » que la République de Weimar n’aura pas su tuer dans l’œuf.

La deuxième expérience inspiratrice est liée aux soucis financiers et judiciaires du cinéaste au moment même de la création du film. Bergman a en effet été arrêté en 1976 pour fraude fiscale au profit de sa société de production basée en Suisse : il sera condamné et emprisonné en Suède. Il aura beau être lavé de tout soupçon et définitivement innocenté, le mal est fait et l’artiste en éprouvera une profonde blessure, qui se traduira par une violente dépression et une véritable schizophrénie qui ne peuvent pas ne pas avoir été en quelque manière insufflées, sinon communiquées consciemment aux personnages. « L’Oeuf du serpent » en effet est un film sur la folie, celle qui s’empare peu à peu de l’âme d’Abel, ce trapéziste dont la vie ne tient qu’à un fil, découvrant la mort horrible de son frère, en portant la culpabilité, se cognant la tête à des plafonds pourris dans ce bar minable ou ces archives kafkaïennes, telle l’araignée du spleen baudelairien. Cette folie gagne aussi tous les personnages du film et jusqu’à ces figurants se pressant, hagards, comme des moutons dans le silence mou du premier plan, ironiquement mis en valeur en montage alterné par la musique jazzy de ces années 30, comme pour mieux dénoncer la lèpre gangrenant bientôt les cerveaux sous les oripeaux de la fête et les flonflons des années folles. Cette folie s’incarne dans les victimes des expériences médicales -nazies avant l’heure – auxquels Abel assiste médusé dans la projection finale d’un film du docteur Vergerus (Heinz Bennent): des corps désarticulés, des individus d’abord calmes puis totalement détraqués par un psychotrope ou des électrodes… Cette folie a un nom, le docteur Vergerus, terrible préfiguration du trop réel docteur Mengele, image politique et double fantasmatique du docteur Mabuse, et autres figures de Fritz Lang ou de Robett Wiene, bien qu’on puisse regretter l’apparition assez tardive du personnage et son traitement un peu sommaire, une silhouette manipulatrice ou une idée froidement scientiste ici plutôt qu’un personnage de chair et de sang, dont la camaraderie puis la défiance passées avec Abel eussent mérité plus de précision et de vraisemblance.

Enfin, ce film témoigne du goût de Bergman pour le théâtre, monde ici interlope de scènes légères, de loges et coulisses miséreuses, et d’une réflexion sur l’image, cinématographique ou télévisuelle, au regard de laquelle il prend même une valeur singulièrement prémonitoire : songeons seulement à notre actualité médiatique, à la toute-puissance de l’image subliminale, à l’obscénité omniprésente de la télé-réalité – et l’on se demandera si ces caméras qui observent et filment les malades de l’hôpital, ou plutôt les cobayes de Vergerus, n’annoncent pas cette société de surveillance, devenue la face ostensible, le visage triomphant de nos démocraties aussi, pas seulement le panocticon dénoncé par Foucault dans Surveiller et punir ou les télécrans de la dictature orwellienne dans 1984. Peut-être le cinéaste lui-même a-t-il voulu se représenter ou évoquer une virtualité manipulatrice en tout réalisateur, qui brusque ses personnages, les fait sortir d’eux-mêmes ou les mène au plus loin, au risque de la folie.

Face aux prestiges et à la toute-puissance des images, il ne reste parfois, pour son salut, face aux casseurs nazis de vitres ou de lunettes en leurs nuits de cristal, qu’à briser les écrans avec Abel, au risque de la folie. D’une folie salvatrice, de l’autre côté du miroir ?

Claude