Sonia Kronlund est venue tout spécialement avec Ciclic nous présenter son oeuvre hier soir, et en discuter avec nous, et c’était un beau débat. Souhaitons que le Blog des Cramés de la Bobine puisse être un espace de discussion pour le prolonger.

Mais je disais documentaire ? Oui et non, nous sommes dans cette forme mixte qui produit d’excellents films, autant fiction que documentaire et qui ne sont en même temps ni l’un ni l’autre. Quoi qu’il en soit, je me propose d’y ajouter mon grain de sel ou plutôt mes partis pris.

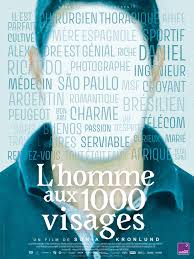

C’est l’histoire d’un séducteur, menteur, bel homme sans excès, qui séduit des femmes simultanément et jongle de l’une à l’autre, s’attribuant selon sa fantaisie et à l’intention de chacune d’elles, un métier, un revenu, une histoire familiale et une histoire de vie. Il y a certainement une structure commune (un peu stéréotypée) entre tous ses récits fabulatoires, on y retrouve la catégorie sociale supérieure et cultivée, la richesse familiale, l’ami fantasmatique qu’il faut aider, l’héroïsme… Néanmoins les récits sont adaptés, variant selon sa fantaisie et selon l’interlocutrice. Et jamais, il ne confond d’une fabulation à l’autre et donc d’une femme à l’autre. Chacune de ces femmes dispose alors d’un personnage sur mesure, qui comme une figurine de Lego peut recevoir différents accoutrements.

Il est aussi comme le dit la réalisatrice, un hypermnésique, doué pour les langues, d’une intelligence supérieure. En tous les cas, il a le sens des combinaisons, il s’invente des aventures et il les fait gober, il se trouve facilement de bons motifs pour s’absenter et ainsi passer d’une femme à l’autre et pour faire de la cavalerie : empruntant à l’une pour donner à l’autre, ad libitum.

Le documentaire, cherche à identifier les parcours de cet homme, (qu’on suspecte serial séducteur) puis identifier et rencontrer ses femmes du moment. Les actrices, qui jouent leur rôle, racontent leurs histoires de femmes leurrées. Je regrette de ne pas avoir posé la question à la réalisatrice, je me demande si les propos tenus par ses actrices étaient du mot pour mot. Et c’est là la limite de l’exercice, car tout cela, avec un peu de recul me semble assez remanié, reconstruit. A l’image du témoignage des voisins parisiens sur cet homme qui se prétendait alors médecin, intervenant lors de l’attentat du Bataclan que je trouve tellement bien dit, par le choix des termes, la tonalité, les émotions et la distanciation, qu’il me semble factice. (Mais peut-être que je me trompe, vous voudrez bien alors m’en excuser).

Mais venons-en aux faits, on nous montre un prédateur, sorte de Don Juan aux capacités sexuelles mitigées, (selon les unes ou les autres), avec son système de séduction et ses « proies ». Mais qu’en est-il des « proies » ? Ce sont des femmes dans leur diversité, de statut social (quoi que…)

Je constatais que le personnage* savait parfaitement et très rapidement se placer dans le désir de l’autre. Il a le sens de la chose, comme un chasseur en effet ! On observe sa capacité à saisir rapidement les manques, et fantasmes, plus ordinairement les attentes intimes de ses victimes. Ce personnage* donc arrive à point nommé pour combler un manque. Cet homme est défini comme n’étant rien par lui-même, si ce n’est le complément d’un manque de ces femmes. Comme l’indique une de ces femmes, psychologues de son état : « j’avais envie de ne rien voir ». Vouloir ne rien voir ne vient pas de rien, il n’y a pas une génération spontanée d’ auto-aveuglement.

Regardons la chose par son contraire, on voit « l’oeuvre » de cet homme concernant une demi douzaine de ses victimes. Que représentent-elles en proportion de toutes ses tentatives de séduction ? Bien sûr, on ne pourra jamais le savoir, d’ailleurs ce n’est pas la fonction du film que d’investiguer sur celles qui marchent et celles probablement plus nombreuses qui ne marchent pas. Car l’un des présupposés c’est : n’importe qui d’entre nous, y compris des CSP+, voyez ! (Ajoutons que l’une de ces femmes dit avoir vécu deux autres expériences du même type.)

Il me semble, toutes proportions gardées, que la réalisatrice assimile un peu l’histoire de ces femmes victimes à celle du Bataclan qui ouvre son récit. Là la mitraillette tue indifféremment ; les vivants et les morts le sont par hasard. Ici pourtant, ce n’est pas le hasard d’une mauvaise rencontre qui distingue et unit ces femmes, c’est le fait d’avoir été prête à accueillir ce personnage* et son jeu. Mais, ce film en se centrant sur l’homme actif et prédateur, versus des femmes passives et victimes, et en tenant pour inexistantes toutes possibilités de rapprochement psychologique entre ses femmes, en n’investiguant pas sur les raisons pour lesquelles cet homme vient s’inscrire dans leur vie, la parasiter si rapidement, facilement et si durablement, en ne leur voyant de commun que le fait d’être victimes, me donne l’impression de n’avoir vu que la moitié du sujet. En somme, une sorte de Me too qui serait également mi-tout !

Pour revenir à mon introduction et finir, la forme docu-fiction est une commodité, mais ici, comme souvent, la part de la fiction et celle du documentaire restent à définir, y compris dans ses présupposés !

Georges

Personnage* : on se rappelle que persona signifie masque