Soirée-débat dimanche 28 à 20h30Présenté par Henri Fabre

Soirée-débat dimanche 28 à 20h30Présenté par Henri Fabre

Film américain (vo, avril 1952, 1h51) de Billy Wilder avec Kirk Douglas, Jan Sterling et Porter Hall

synopsis : Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter un scoop. Au Nouveau- Mexique, Léo Minosa, un Indien, est coincé au fond d’une galerie effondrée. S’arrangeant pour être le seul journaliste sur le coup, il va persuader le shérif de choisir la formule de sauvetage la plus lente. Tatum va devenir l’amant de la femme de la victime et poussera l’hypocrisie jusqu’à devenir l’ami de Léo.

Oublions le Gouffre et les Chimères et autre Big Carnival.

« Ace in the hole »(Un atout dans la manche), le premier titre choisi par Billy Wilder, était vraiment le bon car il s’agit bien ici d’un jeu. Sordide.

Chuck Tatum distribue les cartes, 1 atout pour lui, les autres pour ses partenaires Lorraine Minosa et Guz Kretzer, le shérif, qui savent jouer, connaissent les règles, et 1 aussi pour le jeune Herbie Cook qui veut entrer dans la partie et comprend vite.

Les autres devront jouer avec les cartes qui restent et qui ne sont pas gagnantes, a priori.

Dans cette partie, Chuck Tatum joue son va-tout.

Il a 35 ans (à peu près), ses démons l’ont fait virer de son poste de journaliste à New York et il a dégringolé, il a roulé, atterrissant à Albuquerque, dans le journal local dirigé par Mr Boot, modèle de patron juste, de journaliste intègre.

Chuck est incongru dans ce petit bureau avec Miss Deverich et ses cols en dentelle.

Un pauvre type coincé dans une galerie de la montagne des Sept Vautours va lui « tendre la main ». Mais pourquoi est-il coincé là, ce type ? Parce qu’il pille les sépultures des indiens pour en vendre les trésors. Pas joli, joli … Il jouait cet atout et a perdu.

Les indiens, en tribu, sont plantés, groupés, les bras ballants, devant la montagne, savourant, mais alors très intérieurement, la colère des Esprits qui protègent leurs ancêtres et ont enfin châtié un des profanateurs. Ils aideront un peu, beaucoup, passionnément, les Esprits dans d’autres films.

Lorraine, la femme de Leo joue son deuxième atout. Le premier elle l’a joué en suivant ce latino péquenot qui l’a sortie du saloon où elle exerçait ses talents. Et a perdu car le commerce mirobolant qu’il lui avait fait miroiter n’est qu’un bar minable, servant aussi d’habitation, à Albuquerque à proximité de la montagne des Sept Vautours, où elle dort depuis cinq ans. Avec le couple, vivent Mama et Papa, les parents de Leo. On soupçonne Papa de se joindre, en temps normal, à son fils, pour piller. Mama est anéantie, à genoux devant sont autel domestique, récitant ses litanies.

Chuck plait à Lorraine et on imagine qu’il n’a pas pour habitude de négliger une « belle plante ». Le côté sexuel de leur relation est illustré par les détails donnés par Lorraine sur sa pilosité. Elle est châtain sur sa photo de mariage. Avant, au saloon, elle était rousse. Elle s’est décoloré les cheveux et est devenue platine à Albuquerque. Et à Chuck, elle parle de son châtain d’origine …

C’est l’arrière de sa tête platine qu’il saisit avec brutalité pour l’attirer à lui et la « posséder ». Billy Wilder ne montre rien, la censure n’a pas de grain à moudre.

Lorraine pilotée par Chuck va saisir son deuxième atout pour faire de l’argent et s’en sortir. Et, elle, va gagner.

Arrivé au point de non retour, constatant qu’il a perdu, Chuck, qui ne prend pas d’anti-coagulant, va super bien « gérer » sa sortie.

Il embarque le curé, toujours prêt à partir donner les saints sacrements et l’absolution à des kilomètres à la ronde et il a encore le temps de raccompagner le jeune Herbie, pour qu’il reprenne sa place, dans le bureau du journal local, grâce au bon Mr Boot.

Chuck Tatum s’est racheté et peut (enfin) s’écrouler.

Chez Billy Wilder, je m’accommode très mal des dialogues ininterrompus et du rythme « endiablé » (qui n’empêche pas les longueurs). C’est trop pour moi. Stop ! Besoin d’un peu de silence, un peu de gros plans, sans paroles, ni musique, ici sur les visages et la Montagne des Sept Vautours ».

Plus je vieillis, moins j’aime regarder ou revoir des vieux films.

Mais plus j’aime aller au cinéma.

Marie-Noel

Avec

Avec Prix France Bleu au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz

Prix France Bleu au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz Présenté par Françoise Fouillé

Présenté par Françoise Fouillé Film français (mars 2017, 1h36) de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia et Maria Dupláa

Film français (mars 2017, 1h36) de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia et Maria Dupláa

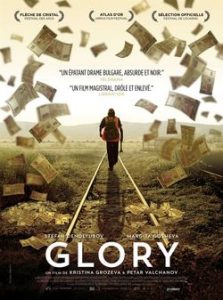

Berlinale 2017 : Ours d’Argent du Meilleur réalisateur

Berlinale 2017 : Ours d’Argent du Meilleur réalisateur