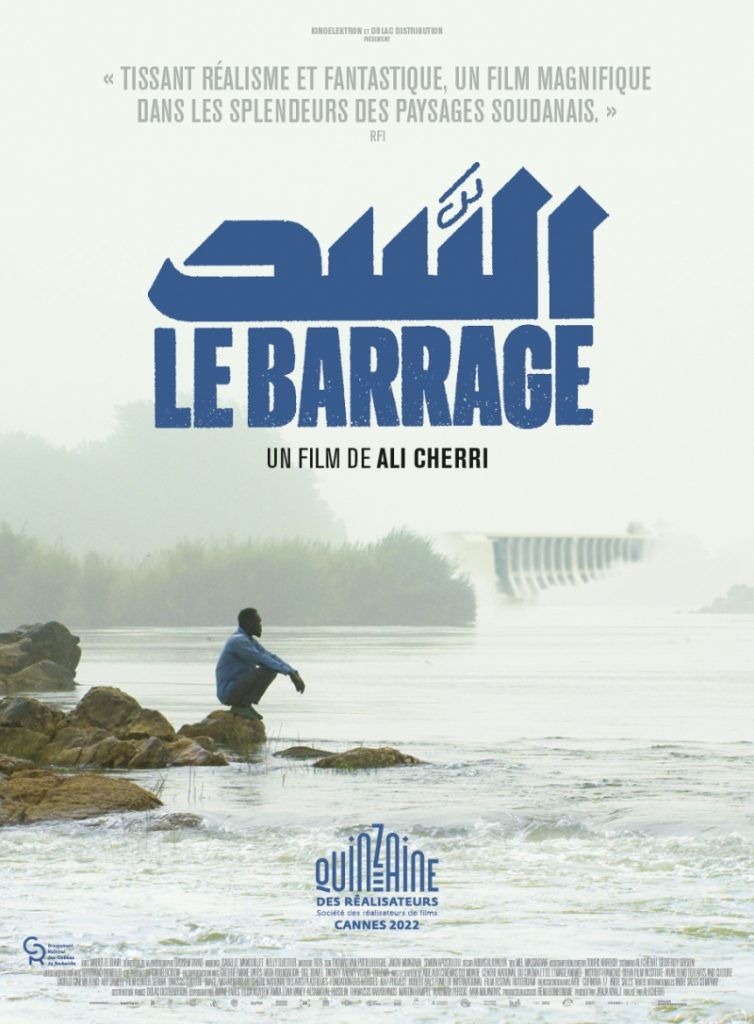

Partir d’un lieu, d’un paysage, voir ce qu’il montre de la violence du monde et, la laissant hors champ, capter dans l’air, la terre et l’eau toutes les particules qu’elle a semé tout au long des siècles, à cet endroit précis et dans les esprits qui le peuplent.

Au barrage de Merowe au nord du Soudan, on rencontre ceux que l’ouvrage a délogé et qui, n’ayant pas « d’ailleurs », sont restés, se sont installés de manière sauvage autour du lac artificiel, précisément là, à cet endroit, pour sentir sous leurs pieds la terre où ils sont nés.

Pour vivre, ils ont rejoint les ouvriers, malaxant sans relâche cette terre argileuse pour en mouler des centaines de briques, d’abord séchées au soleil brûlant, cuites ensuite, tous condamnés à recommencer inlassablement sans connaître jamais l’emploi qui leur est destiné.

Maher (Maher el-Khair) est de ceux-là.

Dès les premières images, on est frappé par sa force, sa présence, l’intensité de son regard. Par son immense beauté, par les proportions sculpturales de son corps.

Maher s’échappe régulièrement vers le désert, à l’écart du monde des hommes, des humains, pour sculpter une étrange créature qu’il façonne de ses longues mains, y apposant ça et là, par petites touches, en caresses, de la terre mouillée, se plongeant tout entier dans un monde où tout est possible.

Maher fait des allers-retours entre l’âpre réalité de sa condition, et son monde imaginaire. Et peu à peu, s’absente du monde réel, de son quotidien soumis à la régularité de son labeur et rémunéré au bon vouloir d’un patron à main claire.

Quand la pluie fera s’écrouler sa créature, elle se fondra en lui totalement, le rendant fort de pouvoir la faire renaître un jour.

Montré par les superpositions où il s’évanouit dans l’image, son travail de détachement a commencé et dès lors on ne distingue plus très bien ce qu’il voit de ce qui se passe dans sa tête.

Cette évolution passe inévitablement par la violence, métaphorique et aussi physique. Quand il tue le chien, il le libère et se libère aussi de l’oppression du monde, il s’ancre dans son espace imaginaire, colmate les brèches en brûlant le camp, précipitant les habitations et l’outil de travail dans la fournaise.

La blessure marquée dans le dos de Maher est particulièrement intrigante. Elle semble évoluer et, bien que soignée, s’aggraver pour ressembler de plus en plus à de la terre séchée, comme s’il allait lui-même devenir une créature de boue. Il plonge son doigt dans le trou, le pénètre comme pour s’en persuader. Cette blessure est si troublante … et, en y repensant, c’est une image oubliée de Saint Thomas mettant son doigt dans les stigmates de Jésus pour croire à sa mort et surtout à sa résurrection qui se juxtapose. Etrange et dérangeant de se la remémorer au cinéma. Une autre violence.

A la fin du film, lorsque devant la statue titanesque surgie des profondeurs du Nil, Maher s’immerge tout entier, s’offrant alors à ses eaux pour disparaître et renaître, la blessure disparaît.

Le temps est venu de l’apaisement, du lâcher prise, de l’abandon.

De l’enchantement.

Par la présence magnétique de Maher, Ali Cherri approfondit par le cinéma son travail d’artiste sur les répercussions de la violence sur la vie minérale, animale, végétale.

Magnifique par ses images sidérantes montrant des paysages grandioses de cette région du Soudan et grâce à la présence magnétique de Maher, Ali Cherri, tisse une toile mêlant réalisme et fantastique pour faire de son premier long métrage, Le Barrage, une œuvre cinématographique originale et fascinante.

Et qui laisse place à de nombreuses interprétations.

Marie-No