Amis Cramés de la Bobine bonsoir,

Chantal nous envoie ces deux photos, à quels films appartiennent-ils ? (un indice : il s’agit de films asiatiques ! : )

A vous de Jouer!

Réponse :

Amis Cramés de la Bobine bonsoir,

Chantal nous envoie ces deux photos, à quels films appartiennent-ils ? (un indice : il s’agit de films asiatiques ! : )

A vous de Jouer!

Réponse :

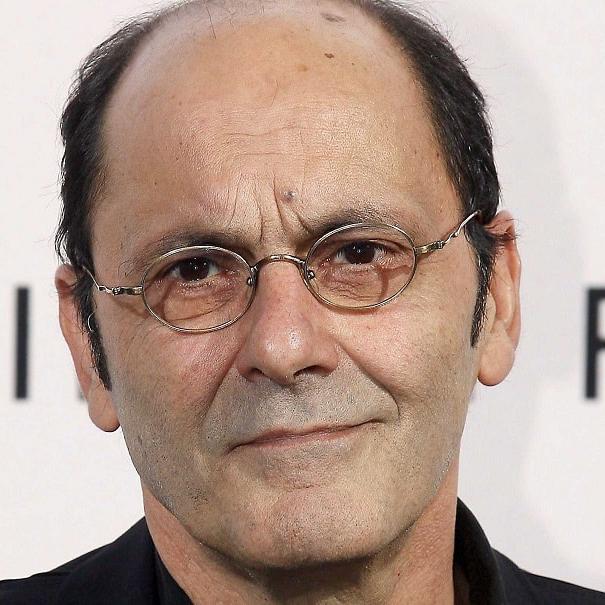

Jean-Pierre Bacri est mort hier.

Hier et pour toujours.

Mais comment peut-on dire des absurdités pareilles ?

Côté cour et côté jardin, le regard à fleur de peau toujours interroge et transperce, la voix, comme autant de trésors, transporte les mots, lourds, parfois si lourds qu’il faut les poser et les regarder d’abord passer dans ses yeux avant de les entendre.

Avec lui, tant de meilleurs moments, tant de films aimés.

Le goût des autres, Un air de famille, Le sens de la fête, On connait la chanson … vus, revus, à revoir et souvent conseillés, pour, par dessus le marché, savourer, par procuration, le plaisir de la première fois. Alors ? Oui ! et Bacri, formidable dans ce rôle ! Comme d’hab !!!

Voilà, ça va s’arrêter là …

Non mais franchement quel est l’abruti qui a décidé ça ?

Bonjour, l’angoisse.

On ne meurt que deux fois, tu parles !

Ben non ! Ben non, tu vois ! Au bout du conte, on meurt et qu’une fois et c’est tout.

Josette de Christian Jaque

Nous voici de nouveau devant un écran pour voir, dans le cadre d’un « Voyage au cœur du cinéma français des années 1930 » proposant « une sélection de raretés et d’incunables issus des collections de la Cinémathèque française », Josette…

(Résumé dans le programme de la Cinémathèque : « Une fillette dont la mère est malade est recueillie par un voisin » et par Wikipédia : « Albert Durandal adopte la fille d’une ouvrière, envoyée dans un sanatorium, et recueille également un vieillard à bout de force qui n’est autre que le richissime Rothenmeier. Ce dernier va devenir le véritable père Noël de ces braves gens, aidant Albert à se faire un nom au music-hall et choyant intensément la petite fille. La jolie maman de Josette, alors guérie, apportera le bonheur à Albert. »)

… de Christian-Jaque, 1936. Incunable, je ne sais pas, rareté sans aucun doute.

Le programme de la Cinémathèque indique « avec Josette Contandin, Fernandel » quand le générique, lui, annonce carrément « Josette Fernandel » : tout en donnant son propre prénom à l’héroïne, elle est ainsi révélée sans détours pour ce qu’elle est dans la vie, à savoir la fille de la vedette. Ce qui nous vaut un dernier plan mignon tout plein quand, après avoir magouillé (avec finesse, culot, raison et succès) pour que sa mère dans le film épouse Albert (le personnage joué par son père dans la vie -est-ce bien clair ?-) qui s’était épris d’une intrigante, elle va de l’un à l’autre, mettant sa joue contre leur joue, disant « maman » puis un « papa » à double sens (autre moment charmant : quand Josette, qui parle pointu, reprend son accent marseillais le temps d’un « Et tu te rends compte » conservé au montage).

Ceci dit : « La France aux Français » dit, tout en s’éloignant, Fernandel chanteur des rues qu’un Espagnol a supplanté…

(Ce n’est peut-être ici qu’un terme de dépit, mais difficile de ne pas penser au sens que cette expression a prise de nos jours)

… à la terrasse d’un café.

Cependant le meilleur est à venir, quand Josette qualifie de « sauvage » (« ton sauvage », dit-elle) le serviteur noir d’Albert…

(Lequel a enfin trouvé le succès en abandonnant la chanson d’amour pour un répertoire comique, interprétant Célestine -musique de Vincent Scotto- qui « a une coquetterie dans l’œil, quand on croit qu’elle va dire bonjour à Germain, c’est à Paul qu’elle tend la main, elle louche sur leurs portefeuilles, elle a une coquetterie dans l’œil »)

… suivi un peu plus tard d’un élégant « Bamboula », lequel Bamboula se voit attribuer des répliques façon Banania, « Y’a pas bon caviar, y’a pas bon poulet » qu’il exprime, comme il se doit, avec un sourire jusqu’aux oreilles, je n’en crois pas les miennes, mais si, j’ai bien entendu, ah comme il était beau le temps des colonies !

Samedi 16 septembre 2017

11.01.21. Suite et fin : ci-dessous, 15 films projetés aux Cramés de la Bobine, commentés en quelques lignes … Tous les auteurs, toutes les manières d’en parler, tous les styles étaient permis, une seule règle du jeu : être bref. Nous remercions tous les auteurs. Dans l’ordre d’apparition, Martine, Henri (3) , Marie-No, Laurence, Georges, Dominique, Claude (2) et ce soir, Pauline clos allègrement cette série avec le 15ème film. Nous espérons que vous aurez pris autant de plaisir à lire ces articles que nous en avons eu à les écrire. Avec nos amitiés cinéphiliques et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Il est 16h, je rejoins la salle obscure,

Film non horrifique mais qui me glace

Dans une étrange angoisse,

Plus encore que ma présence révèle sa pure Imposture,

Que je ne sois pas à ma place,

Je suis prise d’une peur bleue

Qu’à mes yeux

Le film ne trouve pas grâce…

.

Car la semaine prochaine, ce sera moi,

Pour la première fois,

Qui aurait la chance de présenter

Au public exigeant des Cramés

Ce mariage animalier

Et si je n’ai pas aimé,

Je ne saurai le cacher…

Il y a de quoi se stresser.

.

Le film s’ouvre,

Et comme Laura au hasard d’un train nous partons,

Dans un tourbillon

Vers cet univers zoologique qu’on découvre.

.

Dans cette drôle d’incruste

Les acteurs sont si justes,

Qu’on se laisse entraîner

Dans cette histoire débridée

Les personnages profonds et attachants

L’absurde débordant,

Les situations rocambolesques,

La danse sans prétexte,

La mise en scène d’une grande fraîcheur,

C’est un pur bonheur.

.

Ces quelques mots Artificiels

Ce souvenir d’un joyeux bordel,

Pour se rappeler

Lors de ce culturel arrêt

Qu’à l’Alticiné,

Ce que propose les Cramés,

Bien plus qu’une soirée télé

C’est une expérience partagée.

Pauline Desiderio

P.S : J’en oublie l’essentiel ! Nous vous souhaitons une très belle année familiale, amicale et cinématographique, en espérant que les Cramés deconfinés puissent très vite rejoindre les salles, bien que l’activité créée sur le blog soit réjouissante ! Pauline

********************************************************************

Pauline Desiderio

Samedi 09. 01.2021 Deux de Filippo Meneghetti

Le ballet fiévreux sur le palier d’une femme, Nina (jouée par Barbara Sokowa), du seuil de son logement à l’appartement soudain enténébré de Madeleine (incarnée par Martine Chevallier), victime d’un AVC, aidée par une assistante de vie tout aussi encombrante que ce frère et cette sœur Anna (Léa Drucker) perclus de préjugés et enfermés dans l’image d’une mère fidèle qui vivrait dans le souvenir d’un mari pourtant peu aimant. Ce ballet filmé en scope, aux dimensions d’un amour absolu, hanté par un impossible voyage en Italie, dans le huis-clos étouffant de deux intérieurs où le grand âge et l’homosexualité sont vécus dans la culpabilité et le jeu social de voisines très proches.

Ah cette mauvaise conscience qui nous oblige à intégrer le regard des autres, ou ce qu’on croit l’être, quand il suffirait peut-être d’expliquer à ses enfants (telle la vieille dame dans La Femme-coquelicot de Noëlle Châtelet) ̶ comme on s’y était pourtant résolu lors d’une soirée d’anniversaire ̶ qu’on en aime un autre, une autre, dont le regard nous chavire, dont la présence insaisissable nous hante autant que sa soudaine absence pour hospitalisation. Quand le présent se fige en une éternelle attente, en des pas toujours recommencés derrière l’interdit kafkaïen d’une porte et qu’il faut mentir, jouer, ô imposture, la voisine de palier inquiète et prévenante. Quelle belle histoire d’amour, filmée comme un polar haletant ! Quelle réflexion philosophique sur l’impossible travail sur soi pour un peu mieux maîtriser ses sentiments, sources parfois de malveillance, ou comprendre ses proches, les aimer jusque dans leur mystérieux passé… !

Claude Sabatier

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

« Ceux qui travaillent » d’Antoine Russbach : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Pour que nos smartphones, nos tablettes et plus globalement les produits manufacturés que nous importons arrivent à la date prévue Frank (Olivier Gourmet) un homme d’origine modeste qui a gravi les échelons de la compagnie est chargé de suivre les porte-containers et de gérer les incidents qui pourraient retarder l’arrivée. Un jour de retard coûterait à la compagnie de transport maritime des dizaines de milliers d’euros.

Un passager clandestin est découvert à bord de l’un de ces navires, que faire ? Le garder à bord jusqu’à l’arrivée entraînerait des complications administratives, des pénalités et du retard à la livraison. Se dérouter et trouver un port qui accepterait le débarquement du clandestin prendrait aussi beaucoup de temps.

La décision prise par Frank sera de balancer le clandestin à la mer (le verbe balancer est de moi, jamais Frank ne dit cela mais le capitaine du bateau comprend et exécute)

Parallèlement nous suivons sa vie de la famille, l’épouse et les enfants ne semblent pas s’intéresser au travail de leur époux ou père peut-être que cela les arrange de ne pas savoir : ce qui compte pour eux c’est le confort de leur vie matérielle, la possibilité d’avoir tout de suite le dernier smartphone.

Il y a bien sûr dans ce film une critique du capitalisme international mais en sortant du cinéma et en consultant mon smartphone j’ai eu le sentiment d’être aussi responsable de la mort du passager clandestin.

C’était je crois l’intention de Antoine Russbach réalisateur de son premier long-métrage.

Henri Fabre

***************************************************

Aujourd’hui 06.01.2020- Une Valse dans les allées de Thomas Stuber

« Une valse de Strauss dans les allées rectilignes et mortifères d’un supermarché est-allemand –une Allemagne réunifiée, pourtant guettée par la détresse sociale ; des vies vouées à l’inlassable répétition des mêmes gestes, à la conduite mécanique mais virtuose d’un chariot élévateur pour déposer des palettes et remplir le rayon des alcools – compétence que Christian acquiert laborieusement mais sûrement, sanctionnée par un examen, sous la férule agacée mais paternelle de Bruno.

Moderne solitude des espaces marchands, saturés de clients mais vides d’humanité, où une tendresse blasée, un désespoir muet se réfugient sur la plate-forme de déchargement, après le suicide de Bruno, qui se disait marié au point de recommander le silence à Christian invité un soir à boire une bière, pour ne pas… réveiller son épouse. Valse triste et lente des regards dans l’axe, Marion se retournant vers Christian.

Valse-hésitation de l’amour rêvé, impossible rencontre entre Christian (Franz Rogowski), émouvant de timidité, de maladresse, le regard dur et lourd d’un passé prisonnier et Marion (Sandra Hüller), farouche et provocante, lutinant autour d’une machine à café mais fuyant la rage au coeur le seul homme qui, peut-être, l’eût rendu heureuse. Christian, emprunté et téméraire jusqu’à s’introduire chez Marion en arrêt de travail, déposant le bouquet de fleurs qu’il n’ose offrir à cette femme battue dont la voix sifflotante et la silhouette entrevue sous la douche le clouent de peur adolescente et de désir inassouvi. Une valse dans les allées, une loge poétique pour mettre en “échecs” la dureté du quotidien : l’espoir d’un verre, d’un rayon de confiseries, d’un barbecue improvisé à Noël, sous les lampions. Un très beau film d’amour, une chronique sociale, sans didactisme ni misérabilisme, une méditation sur le travail aliénant et la vie dévorée par le travail. Des « gens de peu » d’une rare humanité »…

Claude Sabatier

**********************************************************

05.01.2021. Béliers, de Grímur Hákonarson

J’ai demandé à JC, Tu crois qu’ils s’en sortent, Les moutons, non, Et les hommes, Non plus. C’est triste, j’ai dit, mais c’est beau.

Et ça m’a donné envie de me replonger dans mon journal islandais où j’ai noté que « notre guide, prénommé Magnus, nous raconte que les moutons sont lâchés dans la nature au début de l’été et récupérés à l’automne. Le ramassage dure une à deux semaines -je veux bien le croire- et une légende raconte l’histoire de deux bergers surpris par le froid [Que ne ce sont-ils creusé un igloo comme les deux frangins du film ?] et qui reviennent hanter le désert ».

Mais revenons à nos moutons, c’est-à-dire au film : après le concours de béliers, les participants font la fête et, par la fenêtre ouverte de la salle, on les entend chanter et alors je me mets à fredonner avec eux et à hocher la tête en rythme et je me tourne vers JC et je lui explique, Ils chantent « rideum rideum » ! Un air que Magnus avait vainement essayé de nous apprendre avec les paroles et tout (mais l’islandais…) et qu’il nous repassait sans arrêt pendant les trajets en car et l’air est à jamais gravé dans ma tête.

Rideum rideum : en fait, ça s’écrit ríðum ríðum mais ça se prononce comme j’ai écrit avant en roulant le r initial, mais ríðum ríðum ça n’est pas le titre, seulement les premiers mots. Le titre exact est Á Sprengisandi et me demandez pas ce que ça veut dire.

Ríðum ríðum, lalalalalala, lala, lala, lalalalala…

Dominique Bonnet

********************************

04.01.2021, Les contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi.

« Les contes de la lune vague après la pluie » est le film le plus connu de Mizoguchi – « un des plus grands cinéastes japonais, un des plus grands cinéastes tout court » Godard) -, il a été récompensé par le Lion d’argent à Venise en 1953.

Comme dans la plupart de ses films les deux thèmes dominants sont la place de la femme dans la société japonaise (sa sœur a été vendue comme Geisha par son père) et son antimilitarisme (il a conservé les convictions socialistes qu’il avait dans sa jeunesse)

Les désirs des hommes et des femmes sont contraires, Genjuro le potier veut faire fortune en profitant de la guerre qui fait monter les prix et Tobei réussi à réaliser son rève de devenir Samouraï alors que leurs épouses souhaitent une vie plus calme,

Elles n’ont pas choisi leur destin la femme de Tobei devient prostituée après avoir été violée et celle de genjuro est morte en rentrant seule au village.

À retenir l’admirable scène du lac avec la barque qui apparaît dans le brouillard et qui symbolise le danger la violence et la mort. La guerre n’a rien de glorieux : les soldats sont des pillards, des violeurs, et le fameux sens de l’honneur japonais apparaît rarement.

Henri Fabre

03.01.2021 Victoria de Sébastian Schipper 2015.

Il est 5h42 du matin à Berlin, Victoria jeune pianiste espagnole, qui voulait en devenir une grande sort d’une boite de nuit, elle est abordée par quatre amis « la bande à Sonne », ils sont sympas, ils partent en virée. 2h14 plus tard, il est presque 8 heures à Berlin. Nous venons d’assister, miracle de la technique, au plan séquence le plus long de l’histoire du cinéma. Que peut-il se passer pendant ce temps ? On peut blaguer, boire, déambuler, faire des bêtises et rire, commettre un délit, piquer un petit révolver, devenir l’objet d’une poursuite policière époustouflante, se sauver, se planquer, échanger des tirs, et en mourir. On peut voir Victoria, en pleurs, reprendre son soufle, se relever et fuire. Elle y était…sauf pour les policiers. Déjà le jour se lève, elle est seule dans la rue qu’elle traverse en diagonale, elle en a réchappé, elle pourra retourner chez elle, continuer. Elle qui ne sera pas ce qu’elle voulait être, ne sera plus jamais ce qu’elle était. Le temps de l’histoire, le temps du jeu des acteurs, le temps des spectateurs, une même durée. Quant aux jeunes acteurs, Laïa Costa, Frederic Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauf… dans le « plan séquence » de leur existence, ils ont joué d’autres beaux films, et nous aux Cramés, nous sommes témoins de certains.

Georges

02.01.2021 Carré 35 d’Eric Caravaca

Un film documentaire court, 1h07. Pourquoi me poursuit-il ainsi depuis cette soirée du mois de décembre 2017, présentée par Georges ?

Sans doute un peu la même sensation que celle éprouvée par Eric Caravaca et qui est à l’origine de ce film autobiographique. Tout est parti d’une tristesse soudaine, profonde, ressentie devant les tombes d’enfant d’un cimetière en Suisse. Une tristesse trop forte, qui le dépasse, une détresse personnelle qui l’amène à explorer les traces du passé familial et à percer ce secret de l’existence cachée d’une sœur décédée à l’âge de 3 ans, dont il ne reste aucune trace dans le « roman » familial. Les photos d’elle ont été détruites.

Le film d’Eric Caravaca est le récit de son enquête auprès des siens, son père mourant, ses oncles et tantes, et surtout sa mère qui résiste : non, il n’a jamais eu de sœur aînée, elle ne voit pas de quoi il parle.

Je ne veux pas dévoiler plus l’intrigue de ce très beau film, peut-être ne l’avez-vous pas vu. C’est un film sur les secrets de famille, enfouis plus ou moins profondément, souvent avec l’accord tacite de ses membres. Peut-être trouverez-vous le réalisateur dur avec cette mère qui a voulu tout oublier pour survivre, cette enfant pas comme les autres et l’époque de la colonisation. Mais pour lui, l’heure est venue de savoir : il est père à son tour.

Laurence Guyon

Réjouissons-nous !

Le réveil dans notre salle préférée va être formidable !

Pour finir cette année et commencer la prochaine, nous vous proposons, tous les deux jours, en guise de feuilleton, un commentaire d’une dizaine de films, chacun en une dizaine de lignes. Ces films ont été projetés à l’Alticiné, aux Cramés de la Bobine. Pour vous en parler : Martine P, Laurence, Dominique, Pauline , Marie-No, Henri, Claude, Georges…à Raison d’un article par jour… Bien sûr, vos propres articles sont bienvenus. Passez de bonnes fêtes!

Publications à venir : le 01.01.2021 et le 02.02.21

Aujourd’hui 30 décembre, séjour dans les Monts Fuchun

On peut voir depuis la rivière, en un plan séquence sublime le déroulement d’un début d’idylle et c’est merveilleux. Elle, le pas léger et assuré, contournant les creux et les bosses, marche sur la rive du Yangtsé. Lui, dans l’eau, l’accompagne. En parfaite harmonie il nage, elle marche, ils se rejoignent sur la terre et courant vers le bateau, se donnent la main, capables de tout vivre.

J’entends encore le clapotis de l’eau dans le calme de ce paysage.

Le film qui se déroule sur une année nous plonge au cœur d’une famille, d’une fratrie de quatre, prise dans les engrenages de la vie moderne. La mise en scène magistrale montre avec chaque saison le point de vue détaillé d’un des quatre frères gravé dans les intrigues parallèles et le fil du temps nous attache à cette histoire familiale passionnante.

D’une beauté sereine vertigineuse, un premier film extraordinaire sur un monde en déchirement.

PS : Séjour dans les monts Fuchun serait le premier film d’une trilogie intitulée « Peinture Chinoise en Rouleau Mille Miles le long de la Rivière Yangtsé ».

Marie-Noel Vilain

Mardi 29.12.2020

Je me souviens bien de « Une fille facile » de notre amie Rébecca Zlotowski qui nous avait fait l’honneur de venir à Montargis présenter son premier film « Belle Épine », nous avions ensuite programmé « Grand Central ».

« Une fille facile » est un film lumineux, lumineux par Sofia (Zahia Dehar) qui bien dirigée donne une dimension importante à son personnage et aussi lumineux politiquement.

L’entente, l’amitié naissante qui semblent possible entre Philippe (Benoît Magimel) et Naïma (Mina Farid) est l’image de la possibilité d’une alliance entre les classes moyennes et les classes populaires. Philippe expose bien la situation en disant qu’il n’est qu’un esclave, esclave d’un patron représentant le capitalisme spéculatif – il fait le commerce d’objet d’art mais il n’aime pas l’art – délocalisé – il séjourne majoritairement sur la cote d’azur et la Riviéra mais son bateau à l’instar des Gafa est immatriculé dans un paradis fiscal.

Mais Philippe est aussi lâche, il perdrait trop, il ne choisira pas de vivre comme/avec Naïma,

Sofia représente toutes ces catégories sociales qui pensent pouvoir individuellement prospérer. Elle fait penser à la Femme de chambre d’Octave Mirbeau qui change de camp quand l’occasion se présente.

Sofia est une femme libre quand elle fait son métier avec le patron du yacht elle n’a pas la position habituelle de la femme soumise, elle n’est pas pénétrée, elle ne fait pas une fellation, c’est le patron qui lui fait un cunilingus.

Elle est assez forte pour vivre librement, elle connaît les faiblesses de l’adversaire : la discussion avec Calypso (Clotilde Courau) est édifiante, Sofia sait d’avance que cette bourgeoise n’a probablement pas lu ni La douleur ni L’Amant. D’ailleurs cette dernière arrête la dispute, la bourgeoisie n’a plus le monopole de la culture et du savoir.

Henri Fabre

Dimanche 27.12.2020

Choisir un film parmi tous ceux des cramés, difficile en 2020, année blanche du cinéma pour écrans noirs. J’ai pioché dans l’année 2018 une pépite qui n’a pas brillé dans le blog…un oubli à rattraper. Il s’agit de :

« Woman at War »

un film islandais de Benedikt Erlingsson, récompensé par le prix européen de la meilleure actrice pour Halladora Geirharosdottir.Halla la cinquantaine déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui défigure et pollue les hautes terres d’Islande, cependant l’adoption par Halla d’une petite orpheline pourrait compliquer la situation. Et voilà comment mélanger une grande cause et la vie personnelle, comment mêler intime et social, défendre de nobles aspirations est-il compatible avec un idéal de mère. Sujet grave traité avec légèreté, film d’action et de suspense sur fond d’amour maternel et d’entraide sociale.

Epilogue sauvé par une sororité généreuse et providentielle. La bande-son atypique d’un trio de free-jazz soutient le récit et allège les tensions.

Ce conte philosophique est une comète écologique qui tombe sur notre fragile planète et nous réconforte.

Martine Paroux

Le Pays d’où je viens de Marcel Carné

Noël, c’est aussi, tiens pourquoi pas, le film de Marcel Carné que j’ai vu le mois dernier à la Cinémathèque, Le Pays d’où je viens, avec Gilbert Bécaud dans un double rôle, celui d’un fugitif (pas un malfrat, il ne s’évade pas d’un centre pénitentiaire ni ne fuit des complices qu’il aurait doublés, ceci est un conte de Noël, les deux Gilbert sont sympathiques) et d’un musicien sans le sou, amoureux transi de Françoise Arnoul.

Françoise aussi aime Gilbert 2, mais comme il n’ose le lui dire, elle commence à en avoir marre. Le seul moyen qu’il a trouvé de déclarer sa flamme, c’est de déposer chaque matin une fleur d’edelweiss sur sa fenêtre, ce qui

primo, est anonyme et je ne vois pas en quoi ça avance ses affaires

deuxio, n’est pas très écologique mais peut-être les edelweiss n’étaient-ils pas protégés en 1956, ou bien les trouvait-on cultivés en pot chez les fleuristes, cependant dans le premier cas je ne vois pas Gilbert 2 crapahuter régulièrement dans la montagne en côtoyant les précipices pour faire sa cueillette, dans le second il n’est pas assez riche pour en acheter tous les jours.

Si Gilbert 2 n’a pas le sou, Gilbert 1 est riche. Il offre à Françoise (qui le prend pour Gilbert 2 sans s’étonner de cette fortune soudaine) une longue robe du soir vaporeuse qui la transforme, elle petite serveuse de bar, en une somptueuse princesse. Et alors qu’il a abondamment neigé (dans sa fuite, Gilbert 1 a dévalé une pente couverte de poudreuse dans de coûteuses chaussures de ville, c’est pas ça qu’a dû en arranger le cuir) elle ne trouve rien d’autre, pour s’y faire admirer, que de sortir dans sa cour ainsi (dé)vêtue, les épaules et le dos nus, c’est une robe bustier, sans ressentir le moindre froid quand les autres personnages, pas fous, ont enfilé de chaudes pelisses.

Bon, la période réalisme (même si on le disait poétique) de Carné est derrière lui, et bon sang c’est un conte, au diable ce foutu réalisme ! Et vive les tournages en studio !

Mardi 18 décembre 2012

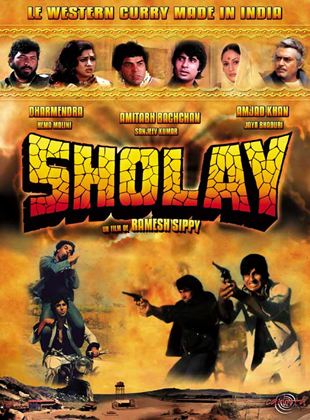

Sholay deRamesh Sippy

Loufoque (extravagant, fou, insensé) aussi, samedi dernier : Sholay de Ramesh Sippy, avec le dieu du cinéma indien, Amitabh Bachchan, qui incarne ici un sympathique et courageux voleur/escroc recruté, avec son acolyte, par un ancien policier pour défendre (genre samouraïs ou mercenaires, mais là c’est encore plus fort car ils ne sont que deux) les habitants d’un village contre une bande de brigands qui les rançonne. Le chef des brigands, qui a des faux airs de Fassbinder, est vraiment très très méchant. Il massacre plein d’innocents parmi lesquels, pour se venger de l’ancien policier qui l’a fait arrêter (mais après il s’est évadé) la famille entière de ce dernier (à l’exception d’une belle-fille qui en a réchappé parce qu’elle était partie à la mosquée) qui voyant ça (c’est un flash-back) se précipite tout seul armé de sa seule douleur dans le repaire des brigands là-haut dans la montagne, ce qui est bien imprudent. La preuve : Fassbinder, tenant un sabre dans chaque main, lui coupe d’un seul coup d’un seul (hors champ, dieu merci) les deux bras. Et c’est pourquoi il fait appel à Amitabh Bachchan et à son pote pour remplacer ses bras (il est toujours vêtu d’une cape, car bien sûr l’acteur a ses vrais bras repliés dans le dos, et ça lui donne une carrure imposante). Il y a aussi une incurable bavarde qui conduit un buggy et qui tombe amoureuse du pote à Amitabh Bachchan et réciproquement, je ne sais pas comment le pote peut supporter ça, d’ailleurs Amitabh il peut pas et il s’enfuit à chaque fois qu’elle se pointe. A un moment, le pote et sa dulcinée sont faits prisonniers par Fassbinder qui met à la nana ce marché en main : tu danses pour nous, tant que tu danses ton bien-aimé vit, si tu t’arrêtes il meurt. La malheureuse entreprend alors de danser, mais avec une telle vigueur qu’on a envie de lui dire ménage-toi, à ce rythme-là tu vas bientôt t’écrouler, songe à ton amoureux qui va alors périr. Mais non, elle continue avec autant d’énergie et elle est bien méritante parce que pour corser l’affaire Fassbinder fait jeter des morceaux de verre sous ses pieds. Elle souffre, elle saigne, le soleil tape dur, elle s’écroule, c’est la fin, non elle tient bon, elle se relève et ça donne à Amitabh Bachchan le temps d’arriver et de les sauver, après quoi il se sacrifie pour couvrir leur fuite. Quand il retrouve Amitabh mort, son pote fou de douleur retourne tout seul dans le repaire des brigands mais Amitabh a réussi à en éliminer pas mal alors Fassbinder se retrouve lui aussi tout seul et ils se battent férocement et le pote est sur le point de tuer Fassbinder quand stop ! voilà l’ancien policier : tu m’avais promis de me le laisser c’est à moi de l’éliminer. –Mais tu n’as pas de bras. –Non mais j’ai mes pieds. Et bing bang il commence à en foutre de sacrés coups sur Fassbinder déjà bien esquinté par le pote à Amitabh, il faut dire. Quand même, parfois il tombe mais il a un fameux coup de reins et même sans bras il se relève d’un bond et il est sur le point d’écrabouiller la tête à Fassbinder avec ses godillots cloutés (gros plan de semelle) quand stop ! la maréchaussée est là qui lui fait la leçon : on ne fait pas justice soi-même, ce n’est pas toi l’ancien policier intègre qui va nous dire le contraire. Honteux, l’ancien policier lève le pied et livre le criminel. Mais avec tout ça, Amitabh Bachchan est mort et bien mort, c’est affreux pour la belle-fille de l’ancien policier qui avait conquis son cœur. Après avoir perdu son premier amour dans le massacre susmentionné (le goût de la parole et des couleurs lui en avait du même coup été ôté), elle perd le second et s’enferme à jamais derrière ses volets ce qui est bien triste. Heureusement, tout finit bien pour le pote que sa bavarde rejoint dans le train du départ (on lui souhaite bien du plaisir avec, à portée d’oreille, une bonne provision de boules Quiès).

Oser la démesure ! (Dec 2005)

Au revoir! Nous laisserons le dernier mot à Laurence, qui un peu avant Dominique a eu tôt fait de trouver ce film.

« Voilà qui s’appelle « finir en beauté »: Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan. Quelle merveille ce film! C’est Danièle qui nous l’avait présenté, encore un très beau moment avec les Cramés ».

Merci aux Cramés de la Bobine et à tous les autres qui ont participé à ce jeu. Dès le 26 nous commencerons la publication de 10 brefs articles sur des films présentés aux Cramés de la Bobine. Portez vous bien. Bonnes fêtes!

Aujourd’hui 23 Décembre, dernière image de la série. Il nous fallait un film remarquable, et c’est l’hiver alors voici :

Hier, vous avez reconnu ce film des frères Taviani, sorti en 2012, « Cesar doit mourir », un film de 1H16, je vous livre le synopsis de Wikipédia : Adaptation du Jules César de William Shakespeare, tournée avec des détenus d’un établissement de haute sécurité […], Cesare deve morire « offre la quintessence de leur talent dans l’expression de la liberté de l’esprit, même chez des hommes condamnés à de lourdes peines. »

Bravo à tous les participants, merci de votre fidélité, passez de bonnes fêtes. Le blog continuera sa programmation avec deux extraits du journal de Dominique et ensuite? … Je vous le dirai demain!

Mardi 22 Décembre, Ce matin, sur proposition de Marie-No, le blog s’ouvre sur un grand film, quoi que plutôt bref. Vous allez trouver c’est sûr!

Bravo à tous les participants, merci de votre participation, passez de bonnes fêtes. Le blog continuera sa programmation avec deux extraits du journal de Dominique et ensuite? … Je vous le dirai demain!

Bravo aux heureux gagnants, qui ont gagné quoi au fait ? Le plaisir d’avoir reconnu l’image ci-dessous. Il s’agit de Makala un documentaire français réalisé par Emmanuel Gras et sorti en 2017 . Quel film!

Lundi 21 Décembre, aucune télé ne peut remplacer le cinéma, et c’est encore plus vrai pour certains films. Par exemple aujourd’hui on part en Afrique et que peut une télévision ? Vous allez trouver facilement celui-ci sans doute, mais un bon souvenir, ça ne se refuse pas.

Hier donc, un film trois fois rare : les bulgares ne produisent presque pas de films, (11 films entre 2011 et 2021), tous ne passent pas en France, et tous les français ne vont pas aux séances des Cramés de la Bobine. Cette fois-ci, Marie-No a été la première à reconnaître Glory un film de Kristina Grozeva et Petar Valchanov, deux talents qui viennent juste de sortir un autre film : »La saveur des coings » qui sera projeté en 2021. On croise les bras, et on croise les doigts!

Aujourd’hui Dimanche 20, voici un film d’un pays qui en produit peu, une quinzaine en 20 ans, peu de T(h)race donc. Bonne recherche et bon dimanche!

Hier vous avez reconnu Revenge un film de Coralie Fargeat, « un film d’horreur qui met la question du genre à l’honneur », dit le Monde. Ce genre de film était une première aux Cramés de la Bobine et un bon souvenir.

19.12, Bonne journée, et merci de votre instant de présence sur le blog des Cramés de la Bobine, aujourd’hui un film au suspens terrible, proposé par Marie-No, vu en 2018

Hier vous n’avez pas tardé à trouver Mustang ce Film turc (juin 2015, 1h37) de Deniz Gamze Ergüven.

18.12 Bonne Journée, aujourd’hui, un film du tonnerre! Il nous dit que liberté est un effort et la joie de vivre un moyen de cet effort…A vous de jouer!

Hier, Henri n’a pas choisi la facilité avec : « Une fille facile » le 4ème film de Rebecca Zlotowski, sorti en 2019. Un film dont on ne peut montrer la vedette principale sans qu’on devine immédiatement le nom du film : Zahia Dehar dans le rôle de Sofia.

17.12 Bonjour, Je vous avais prévenu, aujourd’hui, ça va être dur, ci dessous cette image envoyée par Henri, qui ce matin n’a pas peur de vous faire sécher. Mais, vous allez bien trouver!

Vous avez été deux à donner le nom du film du 16.12. et je reproduis ici le commentaire de Laurence :

Béliers de Grímur Hákonarson, un film islandais présenté par Maïté en février 2016. Je n’étais pas présente ce jour-là mais j’ai su qu’elle arborait un magnifique pull dans l’esprit du film, bien décidée à combattre le froid polaire.Nous avions vu « Béliers » aux journées de prévisionnement et, à notre grande surprise, ce fut le coup de coeur du Jury lycéen.Le cinéma nous réservera toujours des surprises.

16.12 Encore un film bien connu des Cramés de la Bobine, vous allez trouver facilement, mais je vous préviens, demain ce sera plus difficile! Disons qu’aujourd’hui, c’est une sorte de carte postale, qui évoque le souvenir d’un film que nous avons vu avec un étonnement particulier, et comme pour les précédents, avec bonheur.

PS: n’hésitez pas à envoyer vos images!

Hier vous avez reconnu Parasite de De Bong Joon Ho, Palme d’Or 2019

15.12. « Déjà » on peut sortir sans permission dans sa poche, et pour tous ceux qui ne l’oubliaient pas, c’est une charge de moins! Ce matin un film très connu :

A vous de jouer!

Hier c’était difficile, je n’ai eu aucune réponse, Daphné de Peter Makie Burns 2017, qui a été le « coup de coeur des exploitants » et depuis ce film, il en a réalisé un autre, qui n’est pas encore sorti, et le suivant est en cours. Nous reverrons P.M.B!

Aujourd’hui 14.12, Marie-No nous propose ce premier film dans une atmosphère londonienne, la nuit. Ci-dessous, une très belle image.

Hier, vous avez reconnu « Paris pieds nus », nous ne pouvions pas montrer les acteurs principaux, maintenant, on peut :

Laurence nous dit ; »Paris pieds nus du tandem Fiona Gordon et Dominique Abel: une fantaisie belge très réussie présentée par Françoise, la Franco-Belge de l’équipe.«

13.12. Aujourd’hui, un film facile et les deux premiers rôles sont trop connus pour que nous les montrions, mais dans ce film il y a deux beaux rôles secondaires, ils sont ci-dessous. Pour répondre : georges. joniaux45@orange.fr

Hier, vous avez reconnu, » Dieu existe, il s’appelle Pretrunya » Film macédonien, (vo, mai 2019, 1h40) de Teona Strugar Mitevska. Avec notre meilleur souvenir!

12.12 . Voici un beau film original dès son sujet, et qui fut un grand moment de cinéma. Sauriez-vous le retouver?

Hier, vous avez peut-être reconnu « A perfect day « de Fernando Leon de Aranoa

J-?

Fidèles lectrices, fidèles lecteurs, ami(e)s cramés de la bobine, bonjour,

Le Premier Ministre a eu de l’audience hier, cette épidémie, nous le savions, n’est pas du cinéma, et ce report d’ouverture des salles, nous y avions été préparés depuis une semaine. Soit! Nous allons continuer ce jeu, et nous avons une autre proposition à formuler, laquelle ? Un indice ténu : diling, diling!

Le film d’aujourd’hui nous est envoyé par Marie-No, je ne doute pas que vous allez le trouver. Tout de même, c’est plus difficile qu’hier n’est-ce pas?

Hier justement, c’était ce superbe Film américain (vo, février 2017, 2h03) de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth Negga et Marton Csokas : Loving, bravo à ceux qui l’ont trouvé.

J-5???

Hier vous avez trouvé « Un Homme Intègre, (Lerd) » réalisé par Mohammad Rasoulof sorti en 2017. Première réponse, Marie-No. Bravo!

J-6 ? ?

Cette fois si un film très difficile à trouver, et je pense qu’un indice vous sera utile : Ce film remarquable vient d’un pays où il y a beaucoup de grands cinéastes, et où filmer n’est pas si facile. A vous de jouer!

Hier vous avez reconnu The Lunchbox, un film de Ritesh Batra, avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur et Laurence qui présentait ce film nous signale : Irfan Kahn décédé au printemps de cette année. Quelle merveille ce film!

J-7 ?

L’image du jour est à la fois un film très estimé des cramés de la bobine et un clin d’oeil à sa présentatrice. Je suis sûr que vous allez trouver facilement :

Pour le film d’hier, Dominique à trouvé :

L’Effet Aquatique, un Film français de De Solveig Anspach avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi et Didda Jonsdottir …Et Bravo!

J-8 ?

Hier, à J-9, Vous avez reconnu « l’Apollonide souvenirs de la maison Close » un film deBertrand Bonello sorti en 2011, et aujourd’hui de quel film s’agit-il ? Ceux d’entre nous qui le reconnaîtront auront certainement le sourire en y repensant.

PS: Vous pouvez m’envoyer vos réponses, et des images pour la suite.

J-9 ?

J-10 était difficile avec le seule première image, It Must Be Heaven ou « C’est ça le paradis au Québec », est un film franco-canadien réalisé par Elia Suleiman, après cette splendeur, une autre et non des moindres, l’image nous est envoyée par Marie-No, je vous souhaite bonne chance et bon Dimanche.

J-10 ?

Mais qui fera plus vite que Laurence qui a reconnu « Le Traitre de Marco Bellochio » ?(Martine, tu arrives juste après!) Il fallait ci-dessous reconnaître à J-11 Pierfrancesco Favino, qui pour ce chef-d’œuvre joue impeccablement, le plus beau rôle de sa vie … Mais d’un chef-d’œuvre, l’autre, voici l’image du jour, à vous de jouer!

J-11 ?

Laurence a été la première à reconnaitre la « pointe courte » d’Agnès Varda…Elle nous rappelle que c’est le premier film de la Nouvelle Vague. Cette fois-ci, c’est bien sûr autre chose, allez-vous trouver?

J-12 ?

Image d’hier, Marie-No et Laurence ont reconnu Citizen Kan et Orson Wells ! Et aujourd’hui, Marie-No propose cette image, à vous de jouer :

Amis Cramés de la Bobine, bonjour,

Nous avions prévu pendant ce second confinement (soyons optimistes) de continuer de parler cinéma. Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier, car vous êtes encore nombreux à nous lire. Une centaine de lecteurs par semaine, nous avons eu davantage de fréquentation, mais en ces temps difficiles, c’est bien. Et, le saviez-vous, il y a un tiers de nouveaux lecteurs chaque mois et quelques lecteurs réguliers de divers pays du monde que nous saluons.

Cette période nous y oblige, le blog a modifié un peu son objectif, vous vous souvenez : « continuer ici même la discussion sur les films après les avoir vus et en avoir débattu ». Débattre un film, c’est passer d’un imaginaire à un autre. Notre imagination d’abord conduite par le réalisateur s’en libère et devient exploratrice. Et un film comme un rêve ne vaut que si on l’ explore. Écrire dessus, c’est tenter de l’explorer encore.

Actuellement, dans le blog, nous parlons d’autres choses : De notre mémoire de films, parfois de nouveautés, aux choix, avec pour seul désir de continuer à échanger, partager. Et nous remercions tous les auteurs qui pendant cette « Période Sans Alticiné », ont écrit. Eliane, Marie-No, Chantal, Dominique, Laurence, Pauline…

Pour l’instant, nous n’avons pas de nouveaux auteurs ou de nouveaux articles, alors, nous allons faire une pause quelques jours. Toutefois, chaque jour nous laisserons une image d’un film parfois célèbre, le plus souvent présenté aux Cramés de la bobine… A vous de jouer! (voir ci-dessous)

Avant qu’Alticiné rouvre ses portes et nous accueille, on s’en réjouit d’avance, regardons sur le Site des Cramés de la Bobine… UNE PROGRAMMATION DU TONNERRE !

À bientôt. Portons-nous bien.

Amicalement, L’équipe du blog

La cuisine a toujours inspiré le cinéma, de Fatih Akim pour Soul Kitchen, à La Grande Bouffe de M. Ferreri, en passant par G. Axel pour le Festin de Babette, elle nous a régalé l’œil et mis bien souvent l’eau à la bouche

Pour tous, les crames de la bobine, la contribution à ce mariage savoureux fut nos nombreux buffets lors de nos événements dans des temps moins troublés.

En souvenir de ces beaux moments, en espérant très vite des jours meilleurs, je vous propose un petit clin d’œil culinaire : la recette du cheesecake.

Tout d’abord, un peu d’histoire :

Pierre Hermé dans son livre : « Rêves de pâtissier » (Ed La Martinière 2011, page 88) nous dit / » Les Grecs et les romains se régalaient déjà d’une sorte de gâteau du nom de « placenta « ou » libium, préparé à base de semoule et de farine de blé, garni avec de la crème de fromage de brebis et du miel.

Comment avec un tel passé, ce gâteau est-il devenu, au XX siècle, le symbole de la pâtisserie américaine et plus précisément new-yorkaise ? Le fromage en est la cause !

En 1872 William Lawrence, un crémier transforma le fromage frais en cream cheese qu’il commercialisa sous le nom de Philadelphia.Naturellement, il y a une vie pour le cheesecake en dehors de New-York.

En Italie, en France, en Europe de l Est, on le prépare avec du mascarpone, de la ricotta, ou du fromage blanc.

La recette du cheesecake est une sorte d’auberge espagnole ou chacun entre et sort à sa guise. Quoi de plus normal au pays du melting-pot !

Voici la recette :

Ingrédients

250gr de Spéculos

125gr de beurre

125gr de sucre

500gr de philadelphia

2 œufs

125 gr de crème fraiche

vanille

zeste de citron jaune

Hachez les biscuits à la machine, y ajouter le beurre fondu, mélangez pour faire une pate.

Etalez la dans un moule en remontant un peu sur les bords.Mettre au frais.

Mélanger la philadelphia avec la crème, le sucre, les œufs, la vanille et le zeste.

Etalez sur la pate froide.

Mettre au four à 170° pendant 30mn

Cette recette est pour un moule à manqué (moule à bords hauts) de 24 cm.Elle est pour 6 pers.

Bonne gourmandise !

Eliane B.