Voici les réponses en résumé et vous trouverez ci dessous, des réponses plus détaillées et illustrées.

Le crime était presque parfait (Dial M for Murder 1954)

La mort aux trousses (North by northwest 1959)

Les enchaînés & Fenêtre sur cour (Notorious 1946 & Rear Window 1954)

Les enchaînés & Le crime était presque parfait (Notorious 1946 & Dial M for Murder 1954)

Psychose (Psycho 1960)

Le rideau déchiré (Torn Curtain 1966)

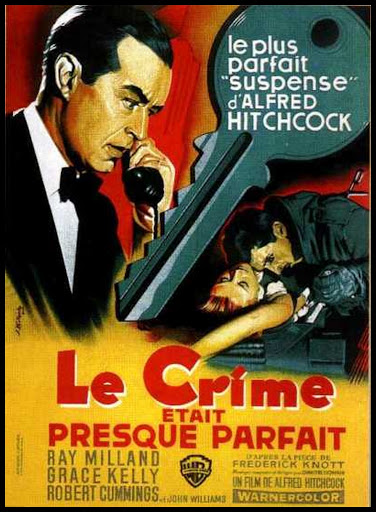

LE CRIME ÉTAIT PRESQUE PARFAIT (1954)

Les 3 objets importants sont : un téléphone, une clé, et une paire de ciseaux.

/image%2F2429364%2F20201105%2Fob_186c0a_hitchcock-dial-m-299.jpg)

Le téléphone est évoqué directement dans le titre original : Dial M for Murder, qui signifie littéralement : ‘Composez M pour meurtre’

LES ENCHAINES

Les objets importants sont : la clé qui ouvre la cave, une bouteille de vin remplie d’uranium, une paire de jumelles qui permet non seulement de regarder la course mais de garder un œil sur Sebastian qui lui-même épie sa femme (Ingrid Bergman) avec ses jumelles.

La clé, élément essentiel, apparaît sur l’affiche comme pour Le crime était presque parfait.

LA MORT AUX TROUSSES (1959)

Ce film regorge d’objets importants dans des scènes emblématiques:

l’avion, bien sûr, sans oublier un revolver de théâtre, et une pochette d’allumettes.

Et puis il y a les lieux, point culminant le mont Rushmore,

les moyens de transport,le double langage,

l’ironie même de Roger Thornhill.

Dans ce film, Hitchcock joue avec Roger Thornhill tout comme il joue avec nous. Un pur régal à regarder encore pour oublier la morosité ambiante.

LE RIDEAU DÉCHIRÉ (1966)

UN film peut-être moins connu, un choix d’acteurs inattendu, un film au rythme soutenu qui se déroule en pleine guerre froide, derrière le rideau de fer, le monde de l’espionnage scientifique ou comment extirper une formule du cerveau d’un savant russe… et cette terrible scène de meurtre qui dure, qui n’en finit pas, un meurtre qui est « exécuté avec les moyens suggérés par le lieu et les personnages »*…..Hitchcock dit qu’il était « temps de montrer combien il est difficile, pénible et long de tuer un homme.»*

*Citations tirées de Hitchcock/Truffaut, édition Ramsay, 1983

PSYCHOSE (1960)

Scène de la douche :

On ne présente plus Psychose, on regarde le film sans broncher, admirant tous les plans. Savez-vous d’où vient le modèle de la maison inquiétante de Norman Bates ? Elle est inspirée par un tableau d’Edward Hopper, House by the railroad (1925)

Si vous avez du temps, regardez cette vidéo : « Hitchcock presents Psycho » :

FENÊTRE SUR COUR (1954)

On se souvient davantage de l’énorme téléobjectif vissé sur l’appareil photo de Jeff, le photographe à la jambe cassée, que de sa paire de jumelles: son appareil photo ainsi équipé lui permet de plonger davantage dans l’intimité d’un voisin aux agissements troublants.

Curieux ce film presque statique, presque en huis clos, où nous sommes tous voyeurs…

Ah, les plans miroirs chers à Hitchcock, que l’on retrouve dans tant de films : reflet dans une paire de lunettes, dans un verre, ou dans l’objectif. Hitchcock est vraiment l’inventeur de ce type d’image !

Ce film est tiré d’une nouvelle de Cornell Woolrich, plus connu sans doute sous son pseudonyme, William Irish.