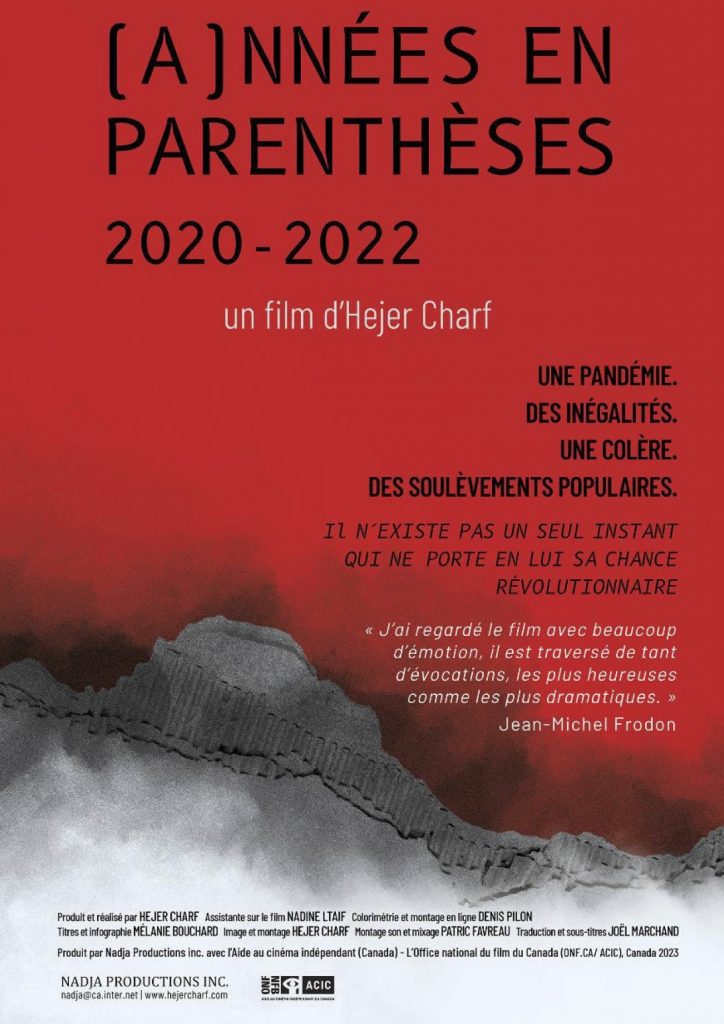

–Projection en Présence de Hejer Charf Lundi 27.11 à 20h30– à l’Alticiné! –

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

Un voyage immobile en forme de symphonie poétique et politique « Années en parenthèses 2020-2022 », de Hejer Charf

Sylvie Braibant : Plus que vos autres films, celui-ci n’est-il pas une déambulation politique, poétique et esthétique ?

Hejer Charf : Pour moi, poétique et politique sont intimement liés. C’est par le poétique que j’essaye de dire le politique, avec pour référence première, Pier Paolo Pasolini : « dire le politique avec les armes de la poésie ». Il ne s’agit pas de faire des films en forme de tracts ou de slogans. C’est par la poésie et ce qu’elle comporte en elle de concision, de charge indirecte, que l’on peut dire le politique.Bien sûr que je suis une citoyenne engagée mais quand je fais du cinéma, mes idées ne préexistent pas au film. C’est le cinéma et lui seul qui dicte le film. C’est par la poésie, par une recherche formelle esthétique que j’essaye de faire de chaque film une proposition de cinéma.

SB – Pour prolonger cette réflexion sur l’esthétique et le cinéma, plusieurs mots surgissent lorsque ces « Années en parenthèses » se referment : kaléidoscope, patchwork, mosaïque, pluriel, polysémie, polyglotte…

Hejer Charf – Tous ces mots décrivent le film ! C’est effectivement un patchwork, une série de portraits… Le défi est arrivé avec le montage. Il fallait éviter de rester dans le linéaire, dans un formatage. La cohabitation et la coexistence de nos pluralités ont surgi avec le montage, au moment de réunir, d’enchaîner ces participations envoyées du monde entier. Comment les mettre ensemble ? Comment ne pas faire oublier que nous sommes cette polysémie, ce patchwork, et que nous existons dans cette hétérogénéité. Je me suis inspirée du cinéaste Artavazd Pelechian, orfèvre de l’association des images et sons, théoricien du « montage à distance ». Pour lui, quand deux plans se ressemblent, il faut les décoller et y insérer autre chose, afin de parvenir à un « montage à contrepoint, circulaire ». Godard aussi dit que deux plans doivent être distants, et c’est leur association par le montage qui leur donne leur force. 1 + 1 = 3 – un plan + un plan aboutissent à une troisième image. Chris Marker est aussi très présent dans mon film au montage.

Quand je regarde un film, ce que je vois d’abord, c’est le montage.

SB – La texture du film vient aussi de ces images issues de sources si différentes : caméra, téléphone portable, zoom, archives, photos – le virus et le confinement ont-t-ils imposé cette forme ?

Hejer Charf – Quand j’étais coincée à Montréal, avec un confinement très sévère, j’ai réfléchi à « que faire ? » et « comment faire ? ». Contrairement à des proches qui pouvaient continuer à peindre ou à écrire, j’ai réalisé à quel point, avec le cinéma, on dépendait des autres, de celui ou celle que je ne pouvais plus filmer par exemple. Et même pour aller filmer des paysages, des rues, c’était très compliqué – j’ai quand même réussi à le faire… Alors j’ai demandé à beaucoup de gens de m’envoyer des images, tout ce qu’ils voulaient, muettes ou sonores, c’était comme si j’envoyais une bouteille à la mer. Et beaucoup ont répondu ! Par défi, et par respect, j’ai tout pris, tout ce qui m’a été envoyé. J’ai reçu des vidéos, des images prises par leurs cellulaires, des sons, et j’ai tout mis ensemble. J’ai tout intégré dans le film, je n’ai rien rejeté. Et j’ai conjugué tout cela avec mes images et mes sons à moi. D’une certaine manière cela m’a libérée de cette dépendance à toujours filmer les autres. J’ai redonné à celles et ceux que je filme d’habitude le pouvoir sur leurs images. Cela donne un autre rapport au cinéma, même si j’interviens après, avec le montage.

Nous étions confinés et pourtant le monde était en ébullition avec des mouvements partout comme « Black Lives Matter », l’accentuation des inégalités sociales. Alors puisque je ne pouvais pas aller vers le monde, j’ai fait venir le monde à moi. C’était très satisfaisant. Quand j’ai commencé à recevoir toutes ces images et sons, c’était comme si je voyageais. Je ne tenais pas compte de la « qualité » des images. C’est seulement après que le travail technique est intervenu sur les images et les sons pour obtenir une qualité « cinématographique ».

SB – La vie et la mort se croisent sans cesse au cours de ces années entre parenthèses…

Hejer Charf – C’est la pandémie, celle où les gens se battent tellement pour la vie. C’est cela aussi le cinéma, c’est raconter le péril et ce qui sauve comme dit Hölderlin. J’aime filmer le réel, mais aussi aller au-delà du réel. D’ailleurs, dans tout ce que j’ai reçu, il y avait peu de choses très pessimistes. Ils et elles, dans cet exercice de création, cherchaient et révélaient le positif au cœur de la pandémie.

SB – Il y a aussi dans ce film une déclaration d’amour au cinéma…

Hejer Charf – C’est que le cinéma me manquait ! Même ce cinéma « artisanal » que je pratique où je fais presque tout moi-même… Le cinéma l’emporte toujours ! J’essaye que chaque film que je monte soit une ‘’proposition’’ de cinéma, de « l’art et essai » non formaté.

SB – D’un film à l’autre, dans votre œuvre, on retrouve en fil conducteur une réflexion sur le récit écrit par les dominants de l’histoire des dominés… En témoignent encore ces « Années en parenthèse »…

Hejer Charf – L’histoire du cinéma est écrite par les vainqueurs, par des Blancs, surtout des hommes, elle est sous-tendue par des réflexions hétéro-normatives. Aujourd’hui des tentatives sont menées pour déconstruire ce récit. Ainsi, je tisse mon propre récit, pas seulement parce que je suis arabe ou immigrée, mais je veux intégrer les marginalisés, les femmes. Les réalisatrices américaines Kelly Reichardt ou Nina Menkes mènent un travail formidable en ce sens. C’est important pour moi d’écrire et réaliser des films en tant que femme, arabe, canadienne immigrée, et ainsi de déconstruire l’esthétique et le récit dominants. Je ne sais pas comment va être écrite au cinéma l’histoire de l’épidémie du Covid 19… Mais jusque là, elle a été gérée par les « nantis ». Il suffit de regarder comment les vaccins ont été répartis dans le monde, par exemple entre mes deux pays : la surabondance au Canada, la pénurie en Tunisie… Quand je me suis engagée dans le film, je pensais au sens premier de « pandemos » : « qui concerne tous les peuples », « common to all the people »…