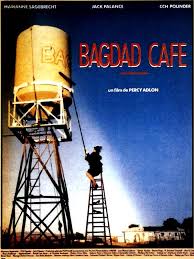

Par la magie de son personnage principal, sa loufoquerie ambiante et la grâce d’une chanson, le film « Bagdad Café » reste gravé dans ma mémoire. A sa simple évocation, je me sens envahie d’un sentiment de joie et un sourire éclaire généralement, le visage de l’interlocuteur qui a vécu la même expérience que moi.

Souvenez-vous !

Ca commence par une scène de ménage en plein désert, avec pour témoin, le bitume, la poussière, la terre ocre jaune, un container rouillé et un soleil de plomb. L’homme jette sa colère sur le vieux container ; il hurle : Jasmine, reviens ! Jasmine ne bronche pas et continue d’écrire. Il lui jette un peu d’eau au visage ; elle le gifle ; une valise est sortie du coffre ; la voiture démarre avec l’homme seul au volant puis revient, dépose une thermos à café jaune pétant sur le bas-côté et repart. Jasmine vient d’être débarquée au milieu de nulle part avec son bagage : une valise dont le contenu ( les fringues bavaroises de son mari) sera une source de déception, mais plus tard, révèlera son trésor de magie, au sens propre comme au sens figuré.

Ce long ruban d’asphalte gris courant à perte de vue, cette grosse dame allemande engoncée dans un tailleur en loden vert, coiffée d’un chapeau tyrolien lui-même surmonté de trois plumes noires. Ah ! Ces trois plumes qui dodelinent à chaque pas de la grosse dame traînant sa valise ! Si elles expriment à la fois le ridicule et la fragilité de la situation, elles annoncent aussi l’insolite, l’inattendu, l’originalité, la grâce et la légèreté qui va émerger plus tard, du film et des personnages. Elles sont vivantes ces plumes et font de l’oeil au spectateur , comme pour lui dire : tu vas voir ce que tu vas voir.

Souvenez-vous !

Jasmine atterrit au Bagdad café, qui ne sert plus de café parce qu’on a oublié de racheter un percolateur neuf, un motel minable au bord de la célèbre « road 66 » qui reliait Chicago à Santa Fé sur environ 3 700km.

Souvenez-vous !

Jasmine face à Brenda affalée dans son fauteuil déglingué, chacune essuyant ses larmes. Deux séparations . Deux femmes larguées par leurs maris, perdues au milieu du désert. Un fils fan de Bach, une adolescente fantasque, un peintre hippie, un serveur indien lymphatique, une tatoueuse muette et un campeur lanceur de boomerang. Une communauté de gentils originaux, en dehors de « l’american way of life », éjectés du rêve américain. Brenda, la patronne du motel, femme meurtrie et détestable au premier abord, compte bien se débarrasser de la grosse allemande avec l’aide de la police. Brenda juge, condamne, vitupère, hurle, s’agite. Jasmine observe, utilise le mot juste, pas un de plus, aide et enfin ouvre son cœur et sa valise magique. Ce sera la débauche . Une débauche d’inventivité, de joie, d’amitié, de couleur, de générosité, de bonté.

Souvenez-vous !

« Bagdad Café » c’est l’histoire d’une formidable amitié entre deux femmes qui n’ont rien en commun sinon d’avoir perdu dans le jeu de la vie et qui vont regagner ensemble leur propre pouvoir sur leur destinée. Ce pouvoir retrouvé passe par la confiance et la bonté redonnées à soi-même et à l’autre. Jasmine déploie ce qu’elle a de meilleur en elle pour aller toucher ce qu’il y a de meilleur en Brenda. C’est contagieux la confiance et la bonté sans restriction. Les clients affluent désormais, dans ce boui-boui miteux parce que s’y épanouit la vie joyeuse. Chaque personnage est atypique et chaque personnage à la possibilité de faire émerger son talent et le meilleur de lui-même parce que la liberté de le faire lui est offerte. Brenda, la gérante gueularde, devient une formidable meneuse de revue ; l’adolescente rassurée se stabilise, le fils développe ses dons de pianiste, le serveur retrouve son enthousiasme et le peintre n’en finit plus de créer des portraits de Jasmine, qui ,elle non plus, n’échappe pas à la transformation. Le tailleur en loden étriqué est remplacé par des jupes et des blouses légères, colorées et virevoltantes. Les formes généreuses de la magicienne, longtemps corsetées dans la rigueur allemande, s’épanouissent dans une offrande délicate de chair laiteuse, dévoilée, révélée et peinte avec amour et gourmandise par un peintre rendu amoureux de son sujet.

Souvenez-vous !

Cette belle harmonie, cette célébration de l’entente, de l’unité de l’espèce humaine dans la différence. »Bagdad Café » , vous l’avez peut-être vous aussi, dégusté comme un bon café libérant au fur et à mesure, ses arômes burlesques et tendres, son humanisme joyeux.

Souvenez-vous !

Souvenez-vous de la beauté des images aux couleurs exacerbées, des photographies en technicolore, du cadre où tout transpire de couleurs. Dans mon souvenir « Bagdad Café » est bleu et jaune comme sur l’affiche. Bleu comme le ciel de ce coin perdu. Bleu comme la tenue pailletée de Brenda quand elle se livre à son numéro de music hall. Bleu comme la lumière qui nimbe la chambre où Jasmine pose pour Rudi Cox. Il est jaune aussi, comme le sable omniprésent, comme le soleil de plomb, comme la citerne d’eau juchée sur son pylône, comme cette insolite bouteille thermos jetée sur la route.

Enfin souvenez-vous !

« Calling you », l’envoûtante chanson interprétée par Jevetta Steele. Mais vous ne pouvez pas l’avoir oubliée. Elle est restée gravée dans vos oreilles et votre cœur.

Mais peut-être avez-vous oublié comme moi, le nom de ces deux actrices formidables qui n’ont jamais retrouvé de rôles aussi beaux : Marianne Sägebrecht interprétait Jasmine et Carole Christine Hilaria Pound interprétait Brenda. Trente deux ans après, le film reste le seul succès à l’international que connaîtra son réalisateur Percy Adlon. Pourtant le film avait été un des plus grands succès de l’année 1988, particulièrement en Allemagne et en France. Devenu film culte, il a été restauré en juillet 2018 pour enchanter la jeune génération de cinéphiles et pour en savourer à nouveau, le trésor d’humour et d’émotion.