Il ne faut pas s’y tromper, il n’y a qu’au cinéma qu’on voit du cinéma. Des mois de confinement nous ont fait croire à la télé comme début et fin de tout. Pourtant, voir ou revoir un film sur un grand écran, c’est une chance, un cadeau.

Dans la série Ciné-culte, dimanche soir nous avons pu voir « Qui chante là-bas » de Slobodan Sijan. Tout comme chaque rêve mérite d’être interprété, chaque film mérite d’être débattu, que ce soit notre débat intérieur, ou plus convivialement dans la salle, comme aux Cramés de la Bobine. Nous vous invitons à lire ci-dessous la première partie des notes de présentation et de débat de Monica Jornet, la suite de cette publication Mercredi.

Auteur/autrice : blogcrames

Amis Cramés de la Bobine et fidèles lecteurs Bonjour,

Surprise! le Site des Cramés de la Bobine nous annonçait ceci :

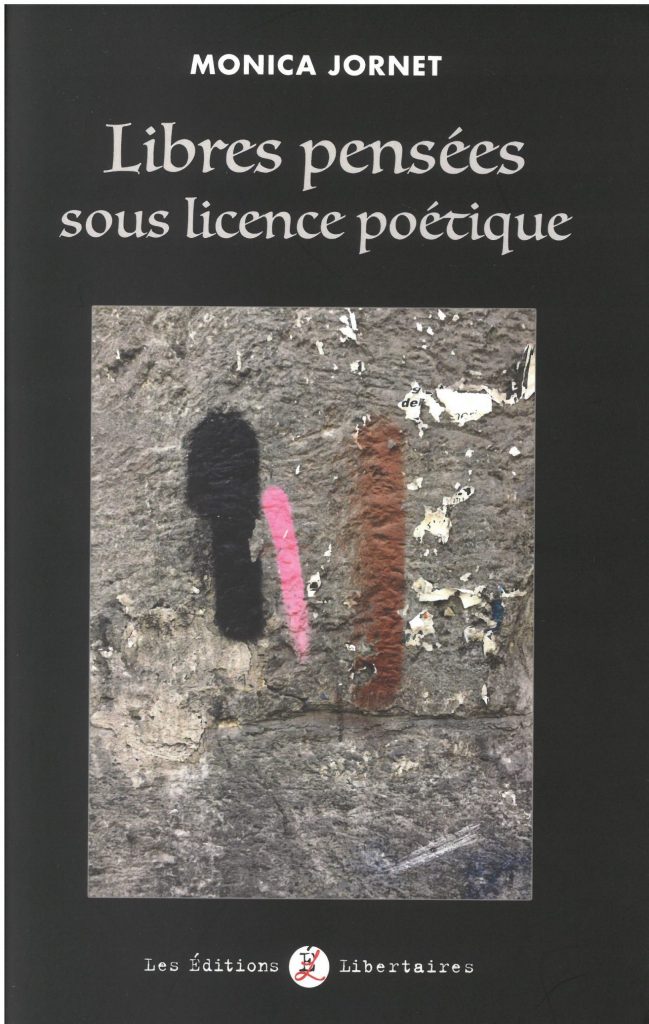

La parution de cet ouvrage de Monica, membre et présentatrice des Cramés de la Bobine, et voici qu’un second est en préparation, elle nous offre en avant première, ci-dessous, ce poème faussement simple et vraiment beau.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Sous le ciel de Koutaïssi-Alexandre Koberitze

« À propos de Let the summer never comme again » premier film long métrage de Koberidze, présenté à Marseille, un certain JPR a écrit : « ce premier film sidère par sa propension à fabriquer à flot continu du merveilleux, de l’enchantement, et ne cesse de laisser la fiction élémentaire être nourrie de réalités documentaires glanées lors du tournage » et pourquoi pas le second ?

« Tout s’explique, il suffit de ne pas chercher à comprendre » disait Gébé. Voici une sentence qui conviendrait plutôt bien à Alexandre Koberidze, il nous montre une Ville bien mystérieuse, une ville dont il se demande : qui suis-je pour filmer Koutaïssi ?

Avec ses cadrages insolites mais tellement justes, l’intelligence et la beauté de la bande-son : les créations musicales de Giorgi son frère, les chants grégoriens, une chanson de la superbe Gianna Nannini ou encore Claude Debussy, les chants des merles et rossignols. Et puis il y a ces plans qui se succèdent souvent d’une manière déconcertante, précise et gracieuse. (souvenons-nous des arbres).

Voici un réalisateur qui associe selon son goût le 16 mm, le numérique et les effets spéciaux, qui fait évoluer tous ses personnages semblant échappés d’un film muet et respirant l’humanité aussi facilement que l’air de Koutaïssi, il y a aussi ces décors qui sentent bon la vie…celle qu’on aime.

Car ce film est bien un hymne à la vie, il en exprime ce qu’elle a de meilleure. Cette bonne vie qui exige si peu et beaucoup à la fois, mais à qui ceux qui se satisfont de bonnes flâneries et d’heureuses rencontres, celles du hasard qui se déploie, créatif et chaque fois singulier, donne beaucoup. Au fond, elle n’exige qu’une chose, c’est qu’on la reconnaisse et qu’on l’aime. Et dans cette bonne ville, il y a des gens qui lui font confiance. (J’ai lu dans internet, un récit de voyage à Koutaïssi, le voyageur y est surpris que l’hôtelier soit incapable de lui fournir la clé de la chambre et constate que les voitures stationnent, portières non verrouillées, clés de contact sur le démarreur.)

Pour en rendre compte, Alexandre Koberidze filme souvent des enfants et des chiens, quoi de plus beau que les enfants et les chiens ? Dit-il. Pour les enfants, nous qui avons vu ce match de foot avec cette petite fille dribblant, sur fond musical de Gianni Nannini, nous avons certainement vu l’une des plus belles scènes du film et du cinéma en général. Mais ces enfants si joyeux ont parfois des regards inquiets, nous y reviendrons.

Et puis, il y a les chiens qu’on prétend errants dans Koutaïssi, ce n’est pas une lubie de cinéaste, c’est un état réel. Dans cette ville, les chiens sont ce qu’on appelle corniauds ou bâtards, ils évoluent sans colliers ni laisses, mais ils n’errent pas, (contrairement à ce que dit la critique) ils vont se promener, rencontrent des congénères, font un bout de route avec eux, puis rentrent à la maison, à moins qu’ils ne préfèrent se mêler aux humains pour regarder un match de foot, où encore, comme les badauds dans les bistrots, tout simplement voir du monde et humer le vent. Une ville où le régime de vie des chiens n’est pas dicté par celles des transports et des voitures, par l’utilité, où ils coexistent à part entière-traits d’union entre la nature animale et nous, pauvres dualistes que nous sommes-

Mais Koutaïssi est aussi ville de sortilèges, où un mauvais sort change le physique et la mémoire des amoureux qui viennent de se rencontrer, de sorte qu’ils ne peuvent plus se reconnaître l’une, l’autre. Ce qui n’inquiète pas outre mesure, car les habitants savent (et ce n’est pas du cinéma) que croire à la magie, au prodigieux les a préservés des pires idéologies, (vous savez celles qui, comme le disait François Revel, « pensent à notre place »).

Alors tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Il y a dans l’air de sourdes inquiètudes qui traversent les yeux des enfants. La catastrophe écologique qui vient, celle qui déjà brûle des millions d’hectares de forêts et tue les millions animaux qui y vivent, la neige qui ne tombe plus, et les meurtres de masse, figurés par une allégorie sur une barre de traction. Bref, il y a la force de l’entropie qui pourrait être comme le « rendez-vous à Samarcande » de l’espèce humaine. Et les enfants nous regardent, font ce qu’il y a de mieux pour nous et s’inquiètent de ce que nous faisons d’eux. Nous les spectateurs, à notre tour, nous les regardons.

Mais revenons au film, nous étions 22 pour le voir et quelques dizaines sans doute les autres jours de passage. Bien sûr, a-t-il laissé dubitatifs des spectateurs et d’autres l’ont admiré, comme pour chaque film en somme. J’ai le sentiment quant à moi d’avoir vu un film fabuleux. Qui suis-je pour filmer Koutaïssi ? Demandait Alexandre Koberidze, on pourrait répondre, celui qui sait montrer poétiquement que l’univers est comme replié dans des petites histoires, telles celles de Koutaïssi.

Avec sous le ciel… nous rencontrons pour la première fois Alexandre Kobertize, il nous montre un cinéma poétique où chaque moment est une surprise et c’est un ravissement. Donc à suivre….

Vous ne désirez que moi- Claire Simon

Pour les Cramés de la Bobine Claire Simon est sur la photo, auprès de toutes les autres grandes réalisatrices que nous aimons ; photo sur laquelle figurerait également Marguerite Duras.

Claire Simon a certainement été séduite par ce texte « Je voudrais vous parler de Duras », texte recopié par Pascale Lemée à partir d’une cassette qu’on lui avait confiée deux ans après la mort de son frère Yann. Yann rebaptisé Yann Andréa Steiner par Marguerite Duras.

Avec l’écoute de Michèle Manceaux, journaliste, amie et voisine de Marguerite, Yann produit un discours lucide, pénétrant, d’une grande beauté littéraire sur un sujet rare : Amoureux et captif, il y fait l’aveu de sa situation de faiblesse… l’imagine sans rémission possible.

Claire Simon a voulu en faire un film, sans doute cette idée lui est venue dès la lecture du texte, son sujet, la forme qu’il pourrait prendre. Ça se passe dans la maison de Duras à Neauphle-le-Château, cette maison de campagne où elle habite quand elle n’est pas rue Saint Benoit à Paris ou aux Roches Noires à Trouville. L’interview qui a lieu au premier étage de la maison se déroule en deux jours. Le 2 et 3 décembre 1982.

Le dispositif est simple minimaliste, un dialogue à deux, filmé en plans séquences, et de délicats mouvements de caméra pour aller d’un personnage à l’autre. A minima, des dessins érotiques de Judith Fraggi, (qui paradoxalement paraissent pudiques) quelques extraits de film… et en hors-champ visuel, Marguerite ! Toutefois, elle se manifeste bien dans le champ sonore, l’appelle au téléphone, marche bruyamment, s’impatiente comme une enfant.

Les plans sont presque toujours de profil et quatre cinquième face parce que les acteurs ont des oreillettes. On en connaît les avantages, elles libèrent les acteurs de la tension mnésique et laissent libre cours à l’expression des émotions. Le choix de filmer en longs plans séquences nous les font vivre. Claire Simon utilise des moyens artistiques minimalistes que Marguerite Duras aurait certainement fait siens, et c’est là un chaleureux hommage qu’elle lui rend.

Pour l’interprétation avec Swann Arlaud et Emmanuelle Devos, on ne pouvait choisir mieux.

Dans l’émission de Marie Richeux , « Les temps qui courent » sur France Culture, voici le sens principal que Claire Simon donne à son film « Ce film est un film meetoo, la figure inversée de l’oppression homme/femme ».

Souvent, l’histoire est au service du présent, elle est réinterprétée utilisée en fonction des préoccupations actuelles. Mais faut-il prendre au premier degré le discours de Yann ? Sortons un instant du film pour situer le moment de l’inteview :

Bien curieuse cette histoire en effet, ce texte est daté des 2 et 3 décembre 82. Yann parle de Marguerite Duras, comme si rien ne leur était arrivé. Or quelques jours plus tôt, comme en témoigne Yann dans son livre « MD », Marguerite terminait un séjour à l’hôpital américain ou elle venait d’être soignée de sa maladie alcoolique : deux mois à se débattre contre la mort par cyrrhose, un de plus pour sortir d’un état oniroïde persistant. Chaque instant durant cette épreuve Yann était près d’elle. Bien que malade encore, elle terminait fin novembre ou début décembre, la rédaction de son livre « la maladie de la mort » avec l’aide vigilante de Yann (au clavier) .

Leur couple a des interactions tellement symétriques, qui pour le cas peuvent être considérées toxiques, mais qui révèle surtout que tout comme Yann, Marguerite est en grande souffrance. Chacun des deux semble en proie à l’anticipation d’un abandon, ne sait par où ça va lâcher et teste l’autre aussi loin qu’il le peut, repoussant chaque fois les limites de l’épreuve. Nous sommes devant une relation addictive. Ils ont tellement peur que leur relation prenne fin qu’ils sont toujours à la recherche d’une terrifiante limite, pourtant sans cesse repoussée.

Sans doute Yann a-t-il déjà à l’esprit cette image pathétique : « Oui, un jour cela arrivera, un jour où il vous viendra le regret abominable de cela que vous qualifiez « d’invivable », c’est à dire de ce qui a été tenté par vous et moi pendant cet été 80 de pluie et de vent ». Si bien formulé par Marguerite en 1993 dans « Yann Andréa Steiner ».

Yann et Marguerite forment un couple radical et sublime. Leur amour est une œuvre d’art, un peu comme ces œuvres baroques qui conjuguent dans un même élan l’amour et la mort.

Claire Simon nous dit qu’elle a voulu démontrer qu’une conversation filmée, c’est aussi du cinéma. C’est intense, c’est beau, c’est de l’art cinématographique, en effet!

Georges

Prochainement….

Chers et Fidèles lecteurs du Blog des Cramés de la Bobine, Bonjour,

A paraître prochainement deux articles, de Françoise pour « Municipale et Campagne de France », suivi de Sylvie pour « les poings desserrés »(Ou l’inverse) …Et si vous avez vu « Vers la Bataille » vos impressions ici-mêmes seront bienvenues!

Et n’oublions pas, plusieurs articles pour un même film, c’est idéal!

En bref, à l’Alticiné : La Fracture de Catherine Corsini

La fracture de Catherine Corsini : Lisons d’abord les extraits de critiques dans Allo-Ciné, particulièrement celles des journaux les plus lus concernant le cinéma. Nous en conclurons que c’est tout au plus un film moyen et peut-être même qu’il est loupé. Souvent, les films à tonalité tragi-comique n’ont pas grand-chose à attendre de la critique, ils doivent se débrouiller seuls.

Pourtant, Catherine Corsini filme joyeusement une conjonction de situations chaotiques. Ce film pourrait être adapté à la scène, il fonctionne selon la règle des trois U : Une journée folle aux Urgences de la Salpétrière amplifiée par les affrontements Police/ Gilets Jaunes, et dans ce théâtre humain, les interactions de personnages assez peu faits pour se rencontrer.

Il y a un couple de deux femmes bourgeoises (Valeria Bruni Tedeschi) fracturée au coude, (Marina Foïs) qui se déchirent. Ajoutons un gilet jaune, (Pio Marmaï) défait et blessé par de la grenaille au cours d’une charge inattendue des forces de l’ordre, cela dans la folie du Service des Urgences. On y suit plus particulièrement une aide-soignante formidable (Aissatou Diallo Sagna dont c’est le premier rôle au cinéma). Catherine Corsini met tout cela dans la boîte et la secoue dans tous les sens. Pourtant à la guerre comme à la guerre, les personnages vont exceptionnellement se parler.

Tout est exagéré, délibérément amplifié et condensé, pourtant selon la formule de Bruno Dumont, la réalisatrice fait du faux pour représenter le vrai. Le double sens du terme « la fracture » saute alors aux yeux. Catherine Corsini réussit un film à la fois dramatique, comique et empathique, et c’est un bon moment de cinéma.

Georges

Les Illusions Perdues de Xavier Giannoli, à l’Alticiné!

Les Cramés de la Bobine vous donnent rendez-vous pour « les Illusions perdues ». Un film pour les amateurs de bon cinéma et de belle littérature. Un film pour maintenant!

Le 22 janvier 2022 à 19 heures, une projection soirée débat.

Avec la participation de :

Daniel Schneidermann c’est l’homme d’Arrêt sur Images : l’analyse critique des médias. Chacun peut apprécier son étonnante qualité de présence et d’écoute. Chacun peut aussi vérifier qu’il est critique quoi qu’il (lui) en coûte! Ce 22 janvier, il joindra sa connaissance pointue de la presse à celle du film de Xavier Giannoli et de Balzac.

Claude Sabatier est un Docteur es Lettres françaises capable de décortiquer aussi bien les écrits politiques de Zola que ceux du Chanteur Henri Tachan. Qui se promène dans le 19ème siècle aussi bien que vous ou moi dans le présent. Claude est un Cramé de la Bobine, et il nous offre le texte ci-dessous

Illusions perdues, “volume-monstre” de 780 pages, 8ème de la fresque de La Comédie humaine, le plus long, le meilleur et pour Proust, trouve place dans les “Études de moeurs”, à la fin de la section “Scènes de la vie provinciale”, avant les “Scènes de la vie parisienne”, ouvertes par Splendeur et misères des courtisanes. Ce roman dont l’action se situe sous la Restauration, en 1821, a fait l’objet d’une longue genèse et d’une publication heurtée, entravée par les dettes et brouilles éditoriales, s’étalant sur 10 ans depuis l’idée germinale. La 1ère partie, intitulée“Les deux poètes”, mettant en scène l’amitié provinciale et les rêves littéraires et créateurs de Lucien de Rubempré, roturier par son père pharmacien Chardon, noble par sa mère de Rubempré et de David Séchard, héritant de l’imprimerie d’un père avare et odieux, parut en 1837 sous le titre ”Illusions perdues”, développant une nouvelle de 100 pages de 1833. La partie centrale, “Un grand homme de province à Paris”, qu’a retenue (à part un bref rappel de la 1ère partie) Xavier Giannoli dans son adaptation du roman, paraît en juin 1839 – le titre, un peu ironique, évoquant le parcours parisien de Lucien qui a suivi sa muse et protectrice angoumoise Louise de Bargeton mais, aussitôt délaissé dans la capitale, rencontre la belle actrice Coralie et fourvoie son talent littéraire dans le journalisme, tiraillé entre son mauvais génie l’articlier Etienne Lousteau et l’écrivain Daniel d’Arthez, du Cénacle. Enfin, après bien des déboires théâtraux et journalistiques – la Revue parisienne, nouvellement créée par Balzac en 1840, dure à peine deux mois ‒ le romancier publie en 1843, d’abord en feuilleton, David Séchard ou Les Souffrances de l’inventeur : Lucien, de retour à Angoulême après la mort de Coralie et son échec littéraire et journalistique, ses anciens amis libéraux se retournant contre lui après son adhésion au monarchisme, retrouve sa soeur Ève et son beau-frère David aux prises avec des concurrents carnassiers, les frères Cointet, aidés par l’avoué Petit-Claud, qui exploitent en le ruinant la découverte par le jeune imprimeur d’une pâte à papier bon marché ; en somme, le drame de l’ambition déçue, de la naïveté manipulée et de la corruption des âmes se rejoue sur un mode mineur, dans la médiocrité bourgeoise provinciale et non plus dans l’éclat aristocratique de la capitale : le jeune couple se retirera sur les terres du vieil imprimeur, avec son héritage. De son côté, Lucien, au bord du suicide ‒ il a émis des billets à ordre avec la fausse signature de David envoyé en prison pour dettes ‒ rencontre Vautrin, nouvelle âme damnée qui l’invite aux nouvelles aventures parisiennes de… Splendeurs et misères des courtisanes.

Il y aurait tant à dire sur ce roman foisonnant, à la prose hétéroclite charriant récits, descriptions et dialogues, offrant de longues digressions évocatrices (l’imprimerie du père Séchard, la Galerie de Bois du Palais-Royal où se côtoient symboliquement commerces, prostituées et librairie de Dauriat) ou explicatives (l’histoire de la pâte à papier, le “compte de retour” des avoués de province) : Balzac, le premier à intégrer un savoir non plus moral et psychologique sur ses personnages mais scientifique, se demandait dans la préface du Cabinet des antiques si “(le romancier) ne saurait être admis au bénéfice accordé à la science. ” Il nous prend régulièrement par la main, n’hésitant pas à interrompre son récit, au risque d’en casser le rythme ou de détruire l’illusion romanesque, par un métadiscours plus ou moins appuyé ou ironique, égrenant des “voici pourquoi” ou des “mais le lecteur a sans doute besoin qu’on revienne sur ceci”, rappelant à la fois le “réalisme” de Balzac censé s’effacer devant son sujet et l’omniscience ou omnipotence du marionnettiste tirant les ficelles. Pour adapter ce roman, il fallait à la fois donner du rythme au film, en en restituant la richesse narrative, d’où le choix de la seule 2ème partie du roman, et en rendre le foisonnement descriptif et didactique : Xavier Giannoli a choisi de ne traiter qu’en arrière-plan l’intrigue sentimentale et les émois poétiques de Lucien et Louise, dans un rappel initial de la 1ère partie du roman, en dynamisant l’action par une relation… charnelle absente du roman ‒ actualisation d’une virtualité romanesque ou concession aux goûts du public ? Par ailleurs, il a exhibé, pour rendre le tissu serré du roman, les coutures de la voix off, procédé cinématographique traditionnel : hommage à la prose balzacienne, facilité narrative ou effet de rythme ?

De ce roman sur la création artistique, Xavier Giannoli a retenu essentiellement la question du journalisme, dévoiement, voire une prostitution de la littérature, incarnée à la fois par Daniel d’Arthez, l’écrivain du Cénacle, travailleur, austère et exigeant, auteur d’une Histoire de la France pittoresque (matrice de La Comédie humaine ?) sacrifiant tout à son art dans sa chambre-mansarde ou à la bibliothèque Sainte-Geneviève ‒ et par “notre héros” : Lucien Chardon, qui se veut Lucien de Rubempré, a écrit un recueil de poèmes, Les Marguerites, qu’il lit aux aristocrates béotiens d’Angoulême invités par Louise (une Emma Bovary de la Restauration), méprisant les artisans et commerçants de l’Houmeau, la ville basse bien que ridicules face à la noblesse parisienne incarnée par la marquise d’Espard : dans le chapitre “les sonnets”, il les récite à son ami jaloux et mauvais ange, Étienne Lousteau qui lui donnera le “bon conseil” de renoncer à la littérature, comme les libraires Doguereau et Dauriat, qui rejettent la poésie, genre selon eux invendable, rivé à ses “chevilles” métriques. La prose de Lucien ne connaîtra pas un meillleur sort : L’Archer de Charles IX, roman historique à la Walter Scott, sera certes acheté par les libraires Fendant et Cavalier mais revendu à bas prix avant leur faillite à des colporteurs…Et pourtant, le livre était potentiellement bon : il est retravaillé par D’Arthez et le Cénacle, absents du film (car la vertu n’est sans doute pas artistiquement très stimulante), émondé de ses dialogues, rééquilibré dans une vraie tension entre récit et description : en 1824, le livre connaîtra enfin un vrai succès grâce à une préface de D’Arthez. Comme si la littérature était moins œuvre constituée que work in progress, virtualité actualisée par les critiques et lecteurs, absolu dont le livre final, telle La Comédie humaine inachevée, ne serait que l’asymptote…

Dans son évocation de la littérature, Balzac nous livre un “autoportrait dissocié” selon l’expression de Patrick Berthier en se diffractant entre D’Arthez, Lucien et Raoul Nathan, dramaturge et romancier dont le cinéaste propose une recréation, une “typisation” balzaciennes, Nathan d’Anastasio, le journaliste intrigant du roman, le poète mondain Canalis et D’Arthez, le créateur sensible qui veut protéger Lucien des sirènes journalistiques, du succès facile mais surtout de lui-même, de son arrivisme veule et de son tempérament jouissif et velléitaire.

Illusions perdues constitue à la fois une ode à la création littéraire et une déploration de son “illusion” dans un monde voué à l’argent, de son adultération par le journalisme et le règne de l’argent renversant la valeur littéraire en valeur marchande. Les termes de “poète” et de “poésie” sont ainsi ambivalents dans le roman. D’un côté, le poète est un être supérieur, albatros baudelairien “exilé sur le sol au milieu des huées”, que “ses ailes de géant empêchent de marcher” ‒ et la poésie l’idéal supérieur de la littérature ‒ effort créateur et nécessité intérieure sans compromis ni effets de mode. Lucien incarne la pureté du poète romantique, tel Lamartine publiant ses Méditations poétiques en 1820, lié paradoxalement au monarchisme ultra-catholique de la Restauration, tandis que la presse libérale défend l’esthétique …classique : rappelons que Vigny, Musset et le premier Hugo étaient royalistes. De l’autre ‒ le titre “Les deux poètes” est ironique ‒ Lucien paraît d’abord naïf et ridicule, aussi inadapté que David à la “prose du monde”que seul sans doute le roman balzacien peut assumer et conjurer.

Quant au journalisme proprement dit, au règne de l’opinion dénoncé par l’allégorie des “canards” (fake news, petite feuille et mauvais journal) ou des pigeons voyageurs (l’opinion si labile, les lecteurs manipulés ?), nous laisserons la parole à notre prestigieux invité Daniel Schneidermann, qui nous guidera sans doute dans la jungle de la presse et de ce vocabulaire spécialisé dont Balzac, grand philologue, fut le promoteur scientifique et romanesque ; le journaliste de Libération nous proposera sans doute, grâce aux éclairants parallèles avec l’actualité voulus par le cinéaste, bien des Arrêts sur image : comment “brocher” un article, “échiner” un ennemi politique, rédiger des “tartines”, publier (et donc exercer) un “chantage”, à moins qu’il ne s’agisse d’une simple “blague” (attaque personnelle quand même) ? L’essentiel demeurant, mais n’ayons crainte avec le superbe film de Giannoli (!), que le roman de Balzac ne finisse pas, tels certains livres sur un rayon déshérité de libraire, en “rossignol”…

Claude

Toutes nos informations et article en version complète de Claude Sabatier sur le site des Cramés de la Bobine :

La loi de Téhéran- Saeed Roustayi

De la loi de Téhéran, premier thriller iranien de Saeed Roustayi, Eliane nous dit que le réalisateur a dû déjouer la censure à tous les étages.

On comprend que les censeurs se soient sentis investis dans leur mission. « La loi de Téhéran » fait emmerger une réalité iranienne, celle d’un fléau: le crack (6, 5 millions de personnes touchées) soit 7 % de la population. Le synopsis nous indique qu’en Iran, toute personne porteuse de crack à partir de 30 grammes est passible de la peine de mort. Et si le film montre le mécanisme implacable et… dérisoire de la répression, il dit aussi pourquoi et plus que tout, c’est intolérable pour le pouvoir en place de le montrer a un public, celui de l’Iran ou l’international.

Ce qu’on nous montre c’est une stratégie de chasse aux pourvoyeurs. La police motorisée encercle un bidonville sordide (du jamais vu sous cette forme) où vivent entassés dans un dénuement misérable, une population d’hommes et femmes addicts, et enfants de tous âges. Elle les arrête en masse. C’est rapide, c’est brutal, c’est presque documentaire. Il en résulte une course-poursuite qui se termine par une scène de cauchemar.

L’objectif est simple, menacer, brutaliser, faire chanter pour obtenir des noms de dealers. Tous ces ingrédients, les polars habituels les contiennent déjà, ce qui fait la différence ici, c’est l’action de masse, avec sa cruauté spécifique. La population arrêtée est alors dénudée, comme réduite à l’état d’un bétail en route vers un abattoir industriel. Puis la partie continue en escalier, coincer des dealers, les menacer, les brutaliser, les faire chanter, obtenir le nom des gars au dessus et ainsi de suite. Chacun des spectateurs pense alors aux représentations des camps de la mort, ça fonctionne de la même manière, d’abord la volonté d’humilier et de détruire la dignité. Vient ensuite l’entassement dans des cellules où l’on peut à peine se tenir debout, promiscuité, chaleur, soif, besoins naturels… L’emprisonnement est une torture.

Bien sûr on va finir par trouver des preuves et de la marchandise (6 kg de crack) des coupables vont être identifiés, jugés et punis. Plus tard, on verra une autre scène effarante, elle commence par des prisonniers qui sortent hébétés dans la lumière d’une vaste cour de prison, des soldats y sont installés, en rangs serrés, c’est une scène réglée comme un ballet, presque surréaliste.

Ce film comporte des scènes insolites, son rythme est vif, les acteurs sont prenants, et il y a un message. La manière dont il est délivré est implacable. Il montre la discordance entre les moyens utilisés pour chasser le crack et les résultats dérisoires obtenus, il montre la misère, ceux qui en profitent (d’une manière nuancée) et la violence répressive institutionnelle qui tient lieu de réponse politique.

Avec ce genre de cinéma, les Dictateurs devraient être pris de doutes : changer, se dire on s’est trompé on arrête tout… où alors censurer, réprimer davantage, se méfier davantage du cinéma, on connaît leur choix.

Bonne Mère d’Hafsia Herzi

En bref :

Voici le second film de Hafsia Herzi présenté avec joie (et bien documenté) par Laurence et débattu avec enthousiasme et par une salle qui prenait des airs d’avant COVID et se passionnait !

Nous avons un préjugé favorable pour Hafsia Hersi, nous connaissons la comédienne et la plupart d’entre nous ont vu l’œuvre complète (: . Avec Hafsia, on sent l’artiste investie, on sait qu’elle va donner le meilleur d’elle-même et on sait que ce meilleur est en devenir, son potentiel transpire (si l’on peut dire). Et ce film présente en effet Nora, une bonne mère, sans doute un peu comme la sienne en vrai, ou encore celles de ces enfants pauvres de cités pauvres de Marseille et d’ailleurs. Le sujet de la bonne mère a souvent été traité, on se souvient de « Fatima de Philippe Faucon » , on peut discuter des mérites comparés. On ne peut pas échapper aux clichés dans ce genre de film, tout simplement parce qu’ils sont vrais. L’abnégation, le don de soi, l’amour, le sacrifice et au fond un certain masochisme, ça existe. (Permettez-moi une digression, sur cette question des mères, nous pourrons la voir en creux et en contrechamps si l’on peut dire dans « Le Fils » de Noshin Meraji, 2021 qu’il ne faudra surtout pas louper). Forcément donc, il y a des clichés, Fantine donnait ses cheveux et ses dents, ici la mama pauvre renonce à sa prothèse dentaire pour payer l’avocat de son vaurien de fils et notons que dans « Ibrahim de Samir Guesmi », que c’est le père qui opère le même sacrifice. Mais le contexte de « Bonne Mère » c’est sa trame sociale, Marseille des quartiers, sa jeunesse perdue, sa tchache qui est aussi en vedette. – Bref, une composition un peu naturaliste —

Un bémol toutefois, comme ce sujet est pour partie une biographie de sa mère, elle prend à bout portant, sans recul ses revendications informulées où plutôt formulées sur le mode de la douleur : voyez comme je suis digne et bonne ! Et voyez comme j’en souffre ! et comme on me fait souffrir de l’être!

Sur l’ingratitude il y a trois séquences qui ciblent particulièrement la famille d’une brave dame dont elle était garde-malade, souvenons-nous :

Nora vend ses boucles d’oreilles et on nous la montre enlaçant avec tendresse la vieille femme malade, plan fixe sur les boucles d’oreilles de la dame, plan fixe sur l’absence de boucles d’oreilles de Nora.

Nora demeure tard le soir auprès de cette vieille dame mourante et son fils veut lui offrir le taxi. Nora refuse autant qu’elle peut. Que voit-on ? un billet de 10 euros, on ne sait pas s’il y en avait plusieurs, on doute.

Et enfin les oiseaux de la dame dont hérite Nora, un remerciement digne du cadeau d’un chien pour Yolande dans « Un air de Famille ».

Peut-on se satisfaire du déplacement passif/agressif des affres de la mère dont les deux enfants sont délinquants vers un bouc émissaire, ici l’un des employeurs. Car enfin c’est l’image finale ! (voyez comme elle souffre et voyez comme elle est récompensée, voyez comme elle est au dessus de ça, nous montre Hafsia).

Mais ce film va marcher, et Hafsia disposera alors d’assez de notoriété pour s’offrir un scénariste associé et prendre du champ.

France de Bruno Dumont

En bref,

Vu à l’Alticiné, France, le film de Bruno Dumont. Un film qui aurait bien mérité un débat aux Cramés de la Bobine. C’est l’histoire de France De Meurs journaliste star de la télé (hybride d’une Laurence Ferrari et d’une grande reporter), prise subitement d’une sorte de compassion pour la victime d’un banal accident de la route qu’elle a provoqué et qui alors, traverse un épisode d’hypersensibilité. C’est aussi l’histoire pertinente et surtout impertinente du Système Télévision. Et c’est au total un pur et frais moment de bonheur : Originalité du sujet, originalité formelle, jeux épatants de Léa Seydoux et Blanche Gardin.

Sauf pour tous les amateurs qui se fient sans réserve au « Masque et la Plume » pour eux, impossible d’aller le voir, Dumont est excommunié ! Je cite en vrac : C’est un projet passionnant MAIS… C’est un film lourd, faux, grossier, inopérant, sans humour, où Dumont tabasse ses personnages, quant aux images ce sont celles de mauvais romans-photos, elles sont sous-exposées, ou sur-exposées, saturées etc… (là tout de même un spectateur du studio 104 a dû leur exposer la fonction artistique de ces quelques prises de vues). Ce chœur rappelle une formule du film » Z » : « l’assassin était souple et féroce comme un tigre » où après Marcel Bozzuffi, tous les témoins censés ne pas se connaître, utilisent cette même formule.

En réponse, on se contera de citer une phrase d’un moment d’intelligence et de bonheur que procure une bonne interview, telle celle de Bruno Dumont par Daniel Schneidermann dans « Arrêt sur Images » : « Je fais du faux pour représenter le vrai ». C’est la mission des artistes non ? Et il le fait d’une manière puissante et originale. Et j’ajouterais probablement c’est une réponse à tant d’autres qui utilisent le vrai pour faire du faux ! et je ne veux citer personne.

Allons voir France de Bruno Dumont, un vrai film, un film qui compte.