Et Bonne année tout court !

Marie-No

Et Bonne année tout court !

Marie-No

Vingt-quatre heures dans une vie, quand le temps est venu d’alléger le temps, de revisiter son enfance, de dire ses erreurs, d’affronter ses rêves envolés.

Lorsque le temps presse de « rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer »

San-gok qui fut actrice, étoile filante dans une autre vie que la sienne, une vie presque oubliée, est revenue pour quelques jours dans sa Corée du Sud natale.

Elle s’applique à goûter ce qui est là en face d’elle, à apprécier les plaisirs simples d’un beau paysage où les couleurs saturées lui sautent forcément aux yeux, d’une tasse de café, d’une cigarette, même si elle se recache pour fumer.

Réflexion sur le temps qui passe, sur la mort, Juste sous vos yeux est une invitation à profiter de la vie, fragile, si précieuse quand on sait les jours comptés.

Par petites touches Hong Sang-soo nous met sur la piste du secret de cette femme que l’âge a rattrapée.

Dire avant tout que San-gok est interprétée par la magnifique actrice Lee Hye-young qui donne au personnage sa grâce, sa délicatesse, son élégance et son charme infinis.

Une journée dans la vie d’une femme, qui retrouve sa soeur et les lieux de son enfance avant de se rendre à un rendez-vous, élément déclencheur de sa venue à Séoul. Dans une épure soutenue de bout en bout du film, les scènes se succèdent et nous emmènent dans les dédales du récit admirable d’un parcours de vie dense et détaillé, suite de scènes gracieuses d’intimité familiale remplies de non-dits.

Ca déborde de partout, inondant les conversations avec sa soeur d’une gêne certaine, recouvrant la rencontre avec son neveu, reportée et déplacée dans la rue, d’un flux de tendresse, emportant la visite de la maison de son enfance, où vit toujours la petite fille qu’elle fut, dans une vague de mélancolie.

Comme les souvenirs sont lourds …

Et maintenant ?

Lors d’un tête-à-tête au fond d’un bar désert dont il a les clés, Jae-Won, le réalisateur propose un rôle à San-gok qui le refuse aussitôt et, entre crevettes frites et porc aigre-doux (chopés par le jeune assistant au restau chinois du coin), et surtout entre deux rasades d’alcool fort (chinois aussi), c’est la fin du secret.

La vérité a éclaté, brutale, embarrassant tant le réalisateur que, l’alcool aidant, il verse quelques larmes … On fait du cinéma ou on n’en fait pas !

San-gok, elle, parle, beaucoup et voilà que c’est elle qui le réconforte ! Un comble !

Ils se rapprochent, ont quelques gestes, elle lui fait dire sans mal ce qu’elle veut entendre : qu’il veut coucher avec elle, qu’ils partiront demain et qu’il la filmera. Pourquoi ne pas rêver une dernière fois à la vie, à l’amour, au cinéma ?

Un magnifique plan silencieux , deux silhouettes de dos, sous la pluie avec du bleu, à attendre, et pour elle, les derniers moments d’illusion …

Un message le lendemain matin sur le répondeur de San-gok la fait redescendre sur terre et, à la deuxième écoute, elle se réfugie encore dans ce rire étrange, incongru, cruel sur elle-même et sur les hommes, s’efforçant de mettre le tragique à distance. Un rire prolongé par des sanglots, dès qu’elle tourne le dos.

« Tu fais un rêve? » On sait que sa sœur ne lui racontera son rêve qu’après midi.

Elle ignore encore que les heures sont comptées.

Juste sous vos yeux, est un régal, du concentré de Hong Sang-soo : économie de plans sur une partition virtuose.

Des voix qui se succèdent, se répondent, se toisent, s’affrontent, s’ignorent, se séduisent, comme dans un opéra racontant à merveille ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.

Avec pour ce film une tonalité dramatique, tragique, inhabituelle chez Hong Sang-Soo … qui peut inquiéter.

Mais il semblerait que ce soit un moment de flip passager : vu le film suivant La romancière, le film et le heureux hasard et … c’est une autre histoire !

Marie-No

C’était sûr que Ruben Östlund nous (re)ferait grincer des dents !

Un film d’auteur virtuose qui bouscule. On aime ça !

Avec en vrac : le milieu de la mode, de la pub, le monde des « influenceurs », des « bloggeurs », la beauté, LA valeur marchande qui permet de monter dans l’ascenseur social GV, la lutte des classes qui prend l’eau, la société sans repères, en apnée, les hocquets du grand mâle blanc, les rapports de genres … Il passe tout ça à la moulinette et au final ça donne une histoire ébouriffante en 3 parties.

1- Parenthèse.

Portraits de Carl et Yaya, jeunes, beaux, riches, le vent en poupe et complètement conscients d’être sur le fil : bientôt, le carrosse redeviendra citrouille.

L’humour grinçant, anticonformiste frappe d’entrée de jeu avec la scène du casting où les jeunes mâles gracieux sont scrutés, manipulés. Sourire pour le bon marché, dédain pour le luxe.

Le compagnon de Ruben Östlund est photographe de mode, il connaît bien le sujet.

C’est le seul secteur d’activité où les hommes sont trois fois moins bien payés que les femmes. Ca peut rendre nerveux et Carl est nerveux. Déjà marqué au mitan de ses vingt ans par la ride de la tristesse appelée ailleurs ride du souci, il dépend du regard de tout le monde et en particulier de celui de Yaya. Sur lui et aussi sur la note de restaurant qu’elle ne s’abaisse pas à faire entrer dans son champ de vision, qu’elle refuse de voir, jouant au bonneteau avec ses nerfs comme avec son pauvre billet de 50 euros qu’elle fait disparaître sous ses yeux le laissant désemparé, au bout de sa vie. Elle décide, elle jubile. Elle compte bien profiter comme elle l’entend des avantages du seul secteur où les femmes gagnent beaucoup d’argent, trois fois plus que les hommes.

Elle a l’argent et le luxe de ne pas en parler, de ne pas s’en occuper, pour conjurer le sort, continuer et atteindre son but : devenir trophée.

Carl a un objectif : assujettir Yaya, se l’annexer, assurer ses arrières. Profiter.

Un partout, balle au centre.

2- Tempête

Yaya est invitée sur une croisière de luxe. Elle demande à Carl de l’accompagner, un Carl aux abois qui veille et n’entend se faire souffler Yaya par personne et pas par ce beau matelot, simple membre de l’équipage, un pauvre quoi, que Yaya a regardé et à qui elle a même parlé ! Il le fait virer et, ironie du sort, le sauve probablement !

Pour alimenter son blog et ses pages, Yaya, est en mode selfie non stop, concentrée sur elle-même. Elle évolue flanquée de Carl, parmi les passagers, oligarques russes, couple de britanniques âgés amoureux et tranquilles enrichis sans vergogne, une paraplégique ultra riche hors sol (l’argent ne peut pas tout) … aucun état d’âme pour personne, tous couvés par un équipage briefé pour servir, répondre oui à tout et n’importe quoi. La prime suivra.

Pendant ce temps-là, le commandant boit. Il a baissé pavillon, s’est renié, a perdu son idéal, s’est abimé et il boit sa honte jusqu’à la lie seul ou avec l’ennemi. A vomir, cette vie, à ch… ces passagers.

Il faudrait une tempête, un déluge pour mélanger tout ça, redistribuer les cartes. Bingo.

3 -La possibilité d’une île

Certains ont échoué sur un rivage. Abigail, ex-responsable des toilettes sur le yacht, occupe de droit la place essentielle à la survie des naufragés. Elle sait pêcher à la main et faire du feu : c’est le nouveau capitaine. On assiste à une inversion du pouvoir, détenu jusqu’alors par un homme, blanc et capitaliste, encore et toujours prêt à abattre le plus faible, à faire passer de simples braiements pour de terribles menaces.

Le pouvoir passe à une personne jusqu’ici triplement exploitée : femme, migrante et sous-payée. Carl n’hésite pas à surfer sur la vague et joue tranquillement sa carte de beau gosse, parfumé, qui plus est. De gigolo. Comme avant.

Le pouvoir restitué au travailleur ! c’est arrivé, donc !

Calmos, pas si vite. Le monstre est là tapi dans la nuit, il gronde sur l’île perdue cernée par les corps de ceux qui n’ont pas survécu flottants dans les eaux troubles, s’échouant sur le sable. Ouf ! dire que cette bagouse, ce collier de diamants auraient pu couler sans la vigilance du gros russe, pietà pleurant de soulagement d’avoir pu, just in time, récupérer ses billes !

Yaya n’a rien à faire, plus de connexion et a l’idée de partir à la découverte de cette île, pour voir de l’autre côté. Sans Carl mais avec Abigail. Yaya, jeune et préservée, court les sentiers escarpés comme une chèvre. Abigail, mature et usée par le labeur, peine, trébuche, s’essouffle. Un chemin de croix.

De l’autre côté de l’île, l’ascenseur est là, les portes s’ouvrent, Abigail se fige, terrassée de désespoir. Yaya respire, tout va être comme avant, elle va pouvoir reprendre son atout en main, jouir et faire jouir de sa beauté. Offrant à Abigail un poste d’« assistante personnelle», elle déclenche son courroux, fracasse son espoir.

Carl a senti le vent tourner, il accourt. Et saura retomber sur ses pattes.

Le monde des apparences, de l’argent roi, de l’aliénation humaine, tel qu’il nous dégoûte. C’est à se tatouer un Triangle of sadness permanent !

Un cinéma amer, cocasse, un film en montagnes russes.

Ruben Östlund nous trimbale.

C’est épatant, décidemment.

Marie-No

Samedi 1 octobre séance 20h30

America Latina, il ne faut rien en savoir avant de le voir.

Lors de sa présentation, Jean-Claude Mirabella, selon la règle, ne nous en a rien dit.

Et c’est le bonheur total de plonger dans ce film comme dans un liquide amniotique : c’est chargé, visqueux, enveloppant, tiède, odorant, un peu dégoutant.

Attenzione ! ⚠ spoiler

A Massimo, il semble que tout ait, jusqu’ici, réussi. Il a une belle villa, une famille de rêve … mais un jour ou une nuit (?), il découvre qu’une jeune fille sanguinolente est attachée à un poteau dans sa cave jonchée de détritus.

On (Massimo et nous) ne l’avait pas vu venir, on va vouloir comprendre et ça commence à bien « thriller » !

Garder le secret, c’est la base.

Dentiste, Massimo exerce dans son cabinet, ailleurs, en ville, entouré de trois grâces (assistantes) plutôt canon et son ami Simone, son pote de virées nocturnes très alcoolisées, leurs beuveries, fantasme sur l’une d’elle et pose la question : est-ce qu’il couche avec ? Question qui nous embarque sur une piste bientôt brouillée par beaucoup d’autres. On est baladé entre la vie souterraine et la vie au-dessus, deux mondes sans connexion, sans rapport sauf qu’il s’agit de 4 jeunes femmes aux mêmes cheveux longs : son épouse merveilleuse, évanescente, amoureuse, caressante, amore mio (hic), anormalement jeune, leurs deux filles adolescentes et la jeune fille hurlante sans mots de la cave.

Une femme coupée en quatre.

A posteriori, on pense au film « Les Proies ». Les longues robes, l’enfermement, les champignons, ici version sucrée, gâteau aux cerises chaud-bouillant- fumant.

Les rebondissements s’enchainent, les questions se bousculent … C’est quoi ce tutto de piano ? On est en alerte, on patauge, chaque détail compte pour mieux douter et essayer de coller les morceaux.

Il y a un truc, enfin, il y a plusieurs trucs, plutôt … ça ne peut pas coller.

« Nous avons choisi la voie la plus risquée pour nous : la douceur. La douceur et toutes ses conséquences extrêmes. America Latina est un film sur la lumière, et nous avons privilégié le point de vue de l’obscurité pour l’observer »

Avec America Latina, les jumeaux D’Innocenzo, Damiano et Fabio, signent un nouvel opus de leur Italian gothic fresco.

Impressionnant !

Du cinéma, quoi !

Marie-No

Dix lignes, dix lignes

Ça ne prévient pas quand ça arrive, ça vient de loin …

Julia n’a pas de place, pas de temps pour le mal de vivre !

Le terrain de sa vie est miné ? Alors elle fonce tête baissée, avec au ventre sa rage de vivre sa passion qui fait fulminer le sang dans ses veines. Qui pour l’en empêcher, d’abord ?

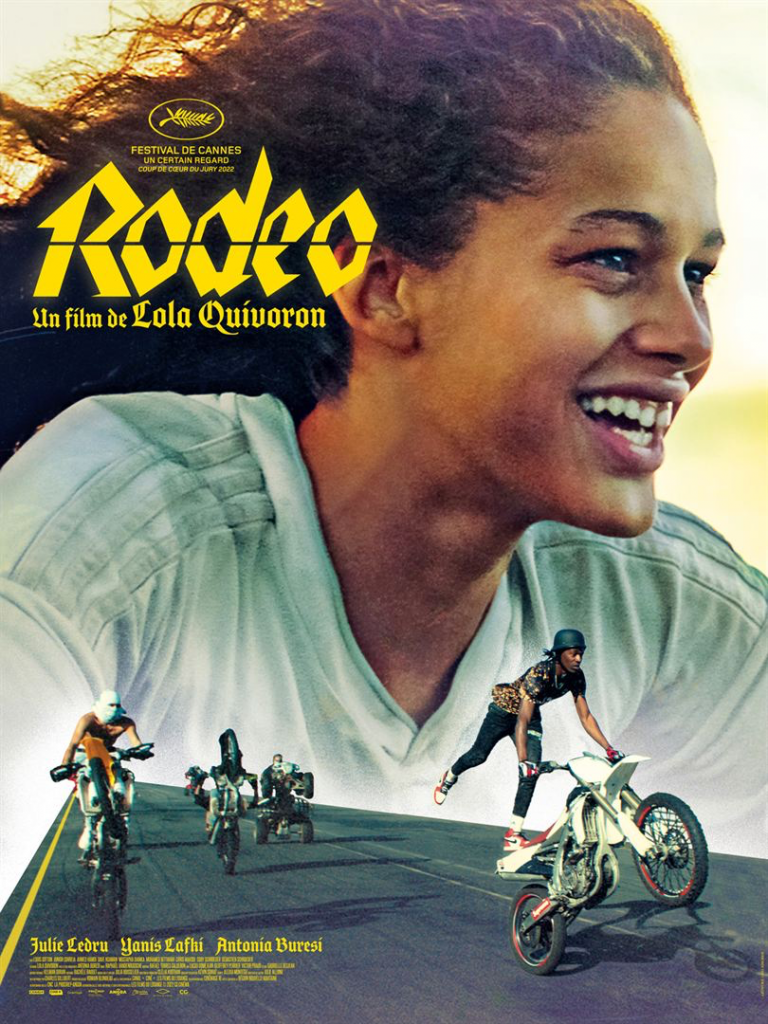

Julia ne reconnait aucune exclusivité des mecs dans ce monde qu’elle a décidé d’habiter. Ce n’est même pas une question. Elle s’impose en grand format, en version hors normes, les coiffant au poteau d’un machisme qu’elle dépasse au risque de finir brûlée vive.

Rodéo urbain sanglant pour un western en cinémascope à quelques encablures du métro parisien. Un film tourné avec virtuosité, caméra à l’épaule, un film de bruit et de fureur qui survole une réalité sociale pour plonger dans une réalité mentale, celle de l’obsession furieuse de Julia pour la moto.

Premier film, un peu plein, mais très impressionnant par l’actrice principale, Julie Ledru, par les scènes de groupes particulièrement réussies, par le côté quasi documentaire de ce monde inconnu, ses codes, son langage. Un univers où la virilité s’exprime en wheeling, tous chromes dehors, et aussi par une violence verbale de chaque plan.

Il faut avoir envie de plonger dans ce monde pétaradant, dans les vapeurs d’essence, en roue arrière sur le bitume.

Je l’ai eu et bien m’en a pris.

J’y pense encore.

Marie-No

« Le Cinéma n’est pas à l’abri du temps, il est l’abri du temps »

Jean-Luc Godard

A la question « Quelle est votre ambition dans la vie ? » Godard répondait « Devenir immortel et mourir »

C’est fait

Au cœur de la forêt costaricaine, Clara communique avec sa jument, son double, par des gestes (tous filmés en gros plans). Les mains de Clara voltigent et se posent, caressent et saisissent et on a sous nos doigts la douceur de la robe immaculée de Yuca, la douceur de ses naseaux humides.

Deux doigts agiles ouvrent une capsule d’impatiens, deux doigts agiles ouvrent la voie au plaisir.

Clara Sola est typiquement un film qu’il faut aborder vierge de toute information, sans lire aucun synopsis ni voir aucune bande annonce, pour se laisser imprégner par l’atmosphère étrange, se laisser envahir par son réalisme magique, plonger dans cette aventure sensorielle fabuleuse.

Il était une fois une maison-gynécée perdue au cœur d’une forêt luxuriante …

Clara est enveloppée d’attentions qui sont autant de surveillance et de carcans infligés à son esprit et à son corps qui doit continuer à se déformer par la grâce de Dieu et Fresia, sa mère, qui l’a déclarée réincarnation de la Vierge Marie, ne veut en aucun cas risquer d‘« abimer » son trésor, le laisser s’échapper à la réalité. Clara Sola dénonce poétiquement une société régie par les traditions et le culte de la religion et de ses martyrs. Clara souffrira par le feu pour ne pas succomber à la tentation.

Clara Sola parle des femmes dans une société imprégnée par des normes culturelles et religieuses suivies et reproduites par des femmes ad vitam eternam … sauf si on en décide autrement.

Clara est en osmose avec les animaux et les végétaux. Vénérée car déclarée reliée au ciel, elle, c’est avec la terre qu’elle est connectée.

Son comportement, qui échappe à la normalité, la rend d’autant plus vulnérable qu’elle laisse couler le torrent de ses désirs, éclater la puissance de ses amours pour Yuca, pour Santiago, seul homme important du récit, ni mâle dominant, ni toxique. Ses amours pour des êtres vivants bien réels qui lui procurent du plaisir en les regardant, en les respirant, en jouissant de leurs regards bienveillants et sans ombre. Le toucher est un sens central dans ce long métrage, avec de nombreux et magnifiques plans sur les mains.

Mais que Diable ! que Yuca lui revienne, que Santi la cabre du plaisir qu’elle pressent ! Clara Sola affirme, dans une désinihibition totale, l’animalité du désir, qui la pousse vers l’homme convoité .

Contrôler Clara semble tellement injuste et tout aussi aberrant que de vouloir contrôler un volcan qui se réveille. Et pourtant, la raison, la bienséance font qu’il faut qu’elle plie et elle aura beau faire, le plaisir simple d’être vivante lui sera interdit. C’est l’éloignement forcé de Yuca qui déclenchera sa furieuse révolte.

La caméra de Nathalie Alvarez Mesén est en totale osmose avec le personnage et une musique modulée d’accents enchanteurs puis inquiétants traduit sa vie intérieure.

Son premier long métrage célèbre l’univers de l’invisible et de ses forêts.

Personnage prodigieux, Clara Sola est littéralement incarnée par Wendy Chinchilla, magnétique, dont le visage renvoie toute la beauté des éléments alentour.

L’actrice donne corps au traumatisme de Clara en laissant entrevoir le mouvement intérieur qui fendille une armure invisible. Comme une terre qui tremble.

La mise en scène mène le spectateur avec Clara sur le chemin de la délivrance. Délivrance avec la puissance de la scène de l’orgasme onanique illuminé de lucioles qui dansent, délivrance par la boue dans laquelle elle se roule marquant la blancheur de la robe immaculée qui n’est pas faite pour elle, délivrance par le feu qu’elle met à l’autel de son mythe, à la Vierge et tous ses saints, délivrance en s’auto proclamant femme et désirable par la robe bleue des 15 ans qu’elle s’octroie enfin.

Sans y prêter attention, Clara nous a soufflé notre nom secret au creux de l’oreille. Oui, bien sûr …

Puissant et poétique, charnel, ardent, Clara Sola est un film magnifique sur le passage de la souffrance à la libération.

En noyant son chagrin, pour Clara la seule façon de passer.

Marie-No

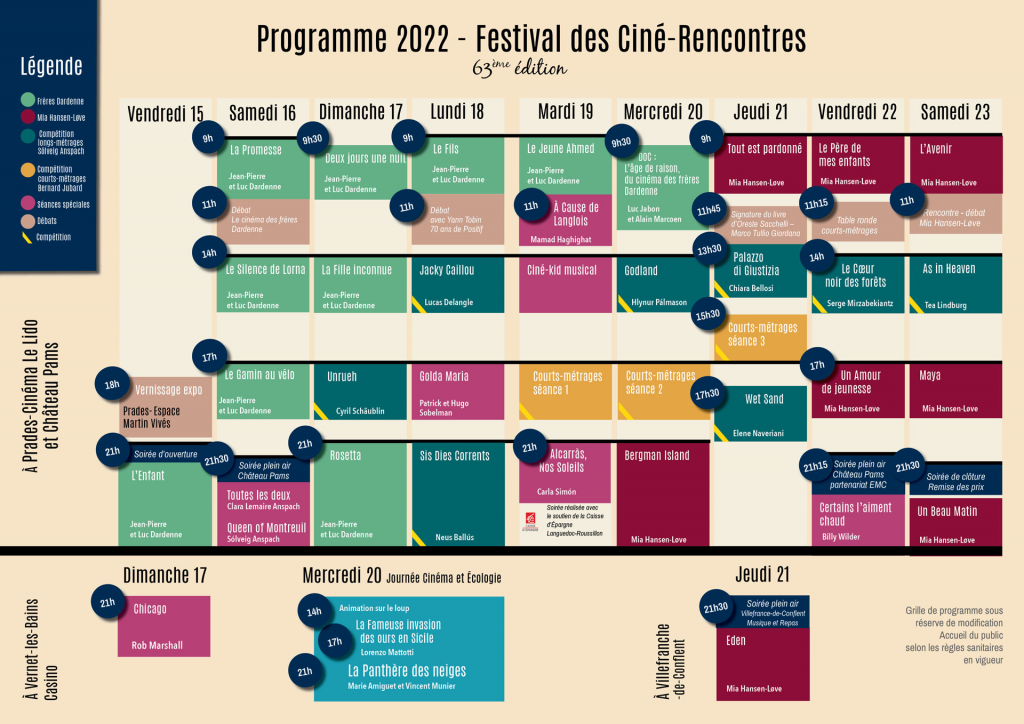

La vocation des Ciné-Rencontres de Prades est d’œuvrer à une meilleure diffusion des films d’auteurs. Ce festival international de cinéma se tient chaque été depuis 1959 au pied des Pyrénées catalanes

Et cette année encore plusieurs Cramés de la bobine y étaient

La sélection « Solveig Anspach » met en lumière des premiers films et le prix a été décerné cette année à Wet Sand de Elene Naverlani.

Nous proposerons très prochainement ce film dans notre programmation pour le partager avec tous les spectateurs de l’Alticiné !

Depuis l’enfance, André Bonzel collectionne des bobines de films amateurs.

Dans un joyeux désordre, grâce aux instants de vie de cinéastes anonymes mêlées à des films d’archives familiales éclairantes, de ses propres images mettant en scène ses petites amoureuses nimbées d’une aura érotique et que ses commentaires en voix off expliquent avec gouaille, il reconstitue sa vie !

A cela se mêlent de petits morceaux de son court métrage Pas de C4 pour Daniel Daniel (1987) et de son seul et unique long métrage précédent C’est arrivé près de chez vous (1992), tous les deux co-réalisés et joués respectivement par Remy Belvaux et Benoit Poelvoorde, le tout ponctué de clins d’œil de Keaton, de Charlot.

Depuis 1992, après un 1er film tourné à 30 ans à peine et encensé, 1er succès qui ne débouchera sur aucun autre, mais sur une suite de projets avortés ou de refus de réaliser les films qu’on lui proposait, André Bonzel avait disparu des écrans.

Et j’aime à la fureur, documentaire auto-biographique fait la lumière sur ce silence inattendu, improbable et mystérieux, sur ces trente ans de vie occupées à régler son compte à une enfance malheureuse, à se perdre à se regarder vivre à distance, à s’empêcher de vivre sa vie …

Et voilà : André Bonzel-Expédit a le cinéma dans la peau ! Et c’est de famille, comme on ne tarde pas à l’apprendre.

On pouvait craindre de s’ennuyer ferme (autobios = souvent auto-satisfactions qui nous laissent sur la touche) mais c’est tout le contraire ! On est embarqué par la narration douce, par la musique, par les tendres récits de vie mêlés aux souvenirs, parfois très durs, du cinéaste sur sa propre famille. Il fait revivre Maurice, Octave, Jean-Paul, Lucette, Julie et nous passionne pour leurs destinées.

Sur lui-même, il dévoile beaucoup, et semble, avec ce film, se libèrer en exposant et illustrant par exemple ses troubles alimentaires grâce aux images tournées par d’autres, ou encore exhibant les films tournés dans l’intimité de nombreuses chambres à coucher (on filme des scènes érotiques depuis l’invention des premières caméras amateurs !) pour parler joliment de son grand appétit sexuel à lui, de sa fascination absolue (et ancestrale), pour les femmes, pour la Féminité.

En rendant à la vie l’empreinte éphémère des jours heureux, le cinéaste travaille, l’air de rien, la mémoire qui fout le camp, la volonté de fixer à jamais des instants de la vie, d’immortaliser les êtres chers (ou moins chers), la cruauté des destins contrariés, l’amour et les amours heureuses souvent éphémères, empêchées parfois.

Et il n’oublie pas de mettre l’accent sur la par5 de mise en scène de fiction inhérente aux films de famille. Les rares images de son enfance le montrent embrassant la main de son père enserrant la sienne et montre ce père absent lui caressant la tête ! Quant à sa mère, le seul bout de film qu’il possède, la montre riant aux éclats, elle qu’il a tant vue pleurer, et de plus riant à côté de ce père haï qui les a toujours ignorés et finalement abandonnés !

Le titre Et j’aime à la fureur est tiré du poème de Baudelaire Les Bijoux

(…) Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur,

Ce monde rayonnant de métal et de pierre

Me ravit en extase, et j’aime à la fureur

Les choses où le son se mêle à la lumière (…)

Et j’aime à la fureur est une déclaration d’amour criante d’André Bonzel pour le cinéma. Son film raconte ça, le besoin viscéral, le désir à tout prix de faire des films.

Et la musique originale et très inspirée de Benjamin Biolay, avec la belle voix d’André Bonzel, nous accompagnent tout du long .

Poétique, drôle, humain, singulier et troublant, ce film original réconforte et fait remonter le souvenir de ceux qu’on a aimé à la Fureur, un délicieux jardin secret, reflet de celui que chacun de nous porte en lui.

Et j’aime à la fureur résonne en nous.

Posant son regard aimant sur son regard aimant, André Bonzel fait d’Anna, son épouse rencontrée à Prague en 1987 et la mère de ses trois enfants, le point d’orgue de ce récit de sa vie. C’est beau.

Vraiment, une réussite, ce film !

Marie-No

Mariano Cohn et Gaston Duprat … Citoyen d’honneur, film Cramés en 2017 ! Avec, déjà, Oscar Martinez dans le rôle du personnage principal, Prix Nobel de littérature, qui répond à l’invitation des habitants de son village d’origine où il est sacré Citoyen d’honneur. Un film inoubliable.

Mariano Cohn et Gaston Duprat signent cette année Compétition officielle , où on retrouve Oscar Martinez dans le rôle de Ivan Torres, comédien de théâtre radical aux côtés de Penelope Cruz, LA Lola Cuevas, célèbre cinéaste et Antonio Banderas, en Felix Rivero, star hollywoodienne multi récompensée. Cet assemblage improbable entre trois personnage est le cœur du film qui raconte comment Humberto Suarez (José Luis Gomez) un homme d’affaires devenu milliardaire dans l’industrie pharmaceutique, se retourne sur sa vie et décide de faire quelque chose pour laisser une empreinte dans l’Histoire.

La fondation, c’est déjà fait … Cette empreinte, ce sera un film !

Il ne connait rien au cinéma, ni d’ailleurs du prix Nobel dont il a acheté les droits -il ne lit jamais de livres-, mais il va se lancer dans la production pour sa gloire personnelle. Il engage alors les meilleurs, tous trois reconnus par l’ensemble du public car le but final est de se distinguer et d’être en compétition officielle des plus grands festivals !

Compétition officielle montre, de façon caricaturale, les batailles d’ego non stop et tous terrains que se livrent tous les personnages. C’est une satire sur le milieu du cinéma d’auteur où chaque mot peut être décortiqué, répété cent fois mais sur le cinéma, en général.

C’est surtout une réflexion sincère sur l’art et la création cinématographique et, au-delà des excès, dit la passion qu’il faut pour créer un film qui vient du coeur, une oeuvre unique et personnelle illustrée par le volumineux book de travail de Lola, compréhensible d’elle seule.

Compétition officielle montre aussi le confort offert par la mégalomanie d’un industriel et dont la réalisatrice se saisit et s’y vautre pour faire aboutir le film qu’elle porte en elle. Ses acteurs l’intello comme le populaire sont au diapason pour proférer des critiques, évidemment sexistes, contre ses méthodes et en douce, derrière son dos, ménageant la chèvre et le chou. Lola va tout se permettre pour les faire exploser à ses yeux et faire ainsi sortir la substantifique moelle de leurs tripes jusqu’à utiliser une broyeuse de métaux pour « manger » leurs prix et les mettre à nu et suspendre un rocher au-dessus de leurs têtes pour les obliger à aller là où elle veut qu’ils aillent. Avec Lola Cuevas, les règles de la bienséance, physique et psychologique, sont à oublier. Et le budget est ici sans limite. Elle est libre.

Compétition officielle est une œuvre à la fois drôle et burlesque (les détails cocasses foisonnent), brillante de mise en scène et d’interprétation avec ce trio d’acteurs haut de gamme jouant ici une partition en or mais c’est d’abord un film troublant où l’amour du cinéma transpire, suinte, à tout instant. Le cinéma repose avant tout sur un engagement profond, une foi sans limites en l’art de raconter des histoires et une abnégation souvent douloureuse et où la fin peut justifier tous les moyens.

En (très gros) plan final, Lola nous dit face caméra que, parfois, certains films ne finissent pas, continuent à hanter leurs créateurs.

A nous, spectateurs, les films qui se prolongent dans nos têtes et continuent à y résonner longtemps, c’est ce qui peut arriver de mieux.

Compétition officielle, pour moi, fait partie de ceux-là.

Marie-No