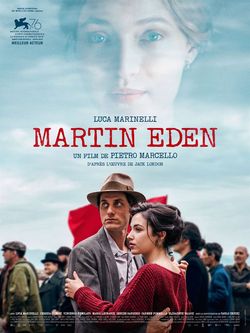

Coupe Volpi – Prix d’interprétation masculine

Film italien (octobre 2019, 2h08) de Pietro Marcello Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy et Carlo Cecchi

Synopsis : À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

Présenté par Marie-Annick Laperle le 7.11.2019

Adapter au cinéma le roman « Martin Eden » de l’écrivain américain Jack London était une gageure. Pietro Marcello, réalisateur italien prometteur, réalise l’exploit d’une adaptation libre, personnelle et audacieuse dans laquelle le cinéaste parvient à se détacher complètement du roman et en même temps à en restituer exactement l’univers et l’esprit.

Le spectateur se retrouve plongé au cœur du roman. On suit Martin Eden au plus près dans son son travail acharné qu’il soit physique ou cérébral, dans son ascension sociale, dans sa passion amoureuse pour Elena la belle aristocrate qui l’éblouit par sa culture et son raffinement. On le suit pas à pas aussi dans sa déchéance physique et intellectuelle, dans son dégoût de lui-même qui le conduit au suicide.

Pourtant dans le film, nous sommes bien loin de la baie de San Francisco puisque le réalisateur transpose l’action dans la baie de Naples. Nous sommes bien loin aussi du milieu ouvrier états uniens des années 1880- 1910 puisque Pietro Marcello choisit de filmer les révoltes ouvrières qui ont secoué l’Italie avant la prise de pouvoir de Mussolini. A la narration chronologique du roman, il oppose une narration toute en flash backs et en ellipses parfois violentes. Cette narration volontairement chaotique nous transporte brutalement d’un moment à un autre et d’un lieu à un autre ; le réalisateur utilise alors des images qui s’opposent violemment. On passe de la luxueuse demeure de la famille d’Elena Orsini au logement misérable de giulia, la sœur de Martin. Ce procédé donne une force et une vigueur particulières à chacune de ces images dont le pouvoir se trouve exacerbé. Sur ce plan Pietro Marcello ne se refuse rien, passant d’images concernant le récit proprement dit à des images d’archives, réelles ou fabriquées, à des images de souvenirs qui traversent le héros sans oublier des images documentaires montrant les rues de Naples et ses habitants. La caméra glisse sur des visages de femmes et d’hommes marqués par une vie difficile, des gens simples dont le regard touche celui du spectateur. Ce sont les corps et les âmes malmenés qui peuplent le récit de l’écrivain Martin Eden.

Une autre réussite du film est d’oser le mélange des genres sans frontières ; Pietro Marcello passe du romanesque au documentaire, à la critique sociale comme à la trajectoire intime. La critique sociale y a, me semble-t-il , une part importante. L’image où Martin rencontre sur la plage des migrants, renvoie clairement à notre époque contemporaine marquée par un individualisme mortifère. La loi du plus fort et de la compétition conduisent au rejet de l’autre et laissent apercevoir le spectre de la dictature. Les images d’autodafé de livres nous disent qu’Orban et Salvini sont tout près de nous. L’écrivain Martin Eden comprend qu’il est devenu un produit rentable pour la classe dirigeante cultivée et qu’en trahissant ses origines , il a vendu son âme. Amer désenchantement.

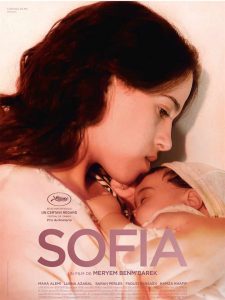

Valois du scénario au Festival du film francophone d’Angoulême 2018

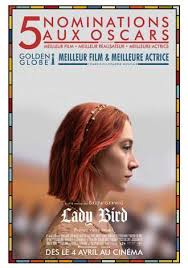

Valois du scénario au Festival du film francophone d’Angoulême 2018  Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018

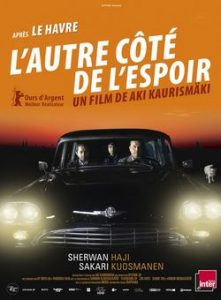

Meilleure comédie et meilleure actrice aux Golden Globes 2018 Prix de la Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai à la Berlinale 2017

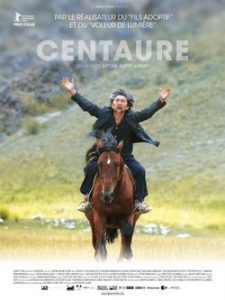

Prix de la Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai à la Berlinale 2017 Berlinale 2017 : Ours d’Argent du Meilleur réalisateur

Berlinale 2017 : Ours d’Argent du Meilleur réalisateur