Ces jours-ci sont plutôt « Sans Filtre », Monica, Pierre, Henri, Georges : autant de commentaires et par chance, autant de points de vue. Qu’à cela ne tienne, à toutes ces réactions, un point commun, le plaisir d’être au cinéma, de voir des films, de laisser leur aura nous accompagner. Les films comme les rêves sont tellement mieux mis en mots. Lisez, écrivez dans ce blog.

Un beau Matin-Mia Hansen Love

Léa Seydoux dans un rôle de femme simple, un peu à contremploi des rôles qu’on lui connaît, encaissant toute la charge psychique d’une vie que la réalisatrice cadre (en 35mm argentique, mazette) en captant l’air du temps de celles qui n’ont pas beaucoup de temps pour elles. Son père en fin de vie qu’il faut accompagner entre hôpitaux et Ehpad qu’on ne voudrait pas pour soi, éducation de sa fille en mère isolée… et le grand amour d’un vieil ami marié, qui demande des « aménagements », les hauts et les bas d’une passion enflammée avec la crainte (ou même l’angoisse) de voir l’être aimé se perdre dans l’adultère. C’est un film qui pose justement les questions de notre temps, sur fond de dispute entre Éros et Thanatos dans un Paris magiquement filmé. J’y ai retrouvé des visions de Doillon, Klapisch… et même Rohmer. Un film à voir.

Pierre

Sans Filtre- Ruben Östlund (2)

Huit jours après je découvre encore de nombreuses scènes dont l’importance et la signification ne m’étaient pas toutes apparues au moment de la projection.

La scène finale quand Abigail extrait de la falaise une grosse pierre avec laquelle elle s’apprête à fracasser le crâne de Yaya : Va-t-elle le faire ?

Yaya vient de lui dire que lorsque tout sera redevenu comment avant elle la prendra…. disons le clairement comme servante, ce qu’elle a toujours été dans le monde d’avant. Pourtant la terre ferme est lointaine, pourtant l’hôtel de luxe dont on voit les restes sur la plage est désert signes que le monde est entrain de changer, Yaya a l’espoir de retrouver le monde d’avant et Abigail veut écraser cet espoir, cette possibilité – comme l’ont fait les révolutionnaires français de 1789 et russes de 1917 en faisant régner la terreur dans les années qui ont suivi.

Abigail vient de prendre le pouvoir (dictature du prolétariat ?) et tous les attributs qui vont avec. Elle va pouvoir choisir l’homme qui partagera sa couche, Carl semble finalement l’accepter : lâcheté ? Peut-être, mais dans le monde d’avant c’était aussi ceux qui avaient le pouvoir (les hommes) qui pouvaient choisir leur partenaire (des femmes).

Cette métamorphose de Carl va même plus loin quand il fouille dans les tonnes de détritus (là aussi le monde d’avant a failli) il s’intéresse à un flacon de parfum, à quelque chose de futile alors qu’il faut trouver du bois pour le feu. Est-ce pour cette scène que certains spectateurs ont parlé de misogynie, ce comportement étant supposé être celui des femmes dans le monde d’avant ?

Le rapport homme/femme avait été aussi abordé dans la première partie au moment où la note du repas est présentée, je crois qu’elle est déposée au milieu de la table. Souvent c’était aux hommes de payer (ils avaient le pouvoir et économique) mais maintenant que les mannequins femmes gagnent trois fois plus que les hommes Carl demande à Yaya de payer. Les réalités matérielles peuvent changer mais les mentalités évoluent beaucoup plus lentement et Yaya continue de penser que c’est aux hommes de payer.

Autre scène qui ne prend pas immédiatement sa signification : des hommes et des femmes à quatre pattes en train de nettoyer le pont, on retrouvera cette scène à la fin du « repas du commandant », après cette orgie de nourriture et de boisson.

Sur ce bateau, chacun est à sa place, Paula et Darius essayent d’assurer le déroulement de la croisière, pendant ce temps le milliardaire russe propriétaire du bateau se dispute avec le capitaine communiste américain et cela malgré la tempête qui survient (les dirigeants du monde, américains et chinois ; européens et russes se disputent et pourtant la catastrophe climatique annoncée est à nos portes).

Est-ce la tempête (le dérèglement climatique) ou une bombe nucléaire qui a mis fin à la croisière ?

Henri

Un hélicoptère débarque en urgence un colis de Nutella, on nous explique que pour faire la promotion d’un produit bas de gamme on peut sourire et qu’il faut par contre être sérieux pour un produit haut de gamme, on se dispute pour savoir qui de l’homme ou de la femme doit payer le repas, la jalousie (ou la connerie) entraine le licenciement d’un matelot, une explosion inattendue et d’origine inconnue détruit un paquebot (non cela ne peut pas être une simple grenade même défensive), une cliente oblige tout le personnel de bord à prendre un bain, un homme s’intéresse à un flacon de parfum trouvé parmi de nombreux déchets alors qu’il y a urgence à trouver de la nourriture.et du bois pour survivre, un hôtel de luxe est déserté sa plage est pourtant bien garnie de mobilier de plein air, le commandant du bateau laisse son navire dériver dans la tempête, une femme brandit une pierre pour fracasser le crane d’une autre qui pourtant ne lui veut aucun mal. On est témoin d’une discussion absurde entre le capitaine et le propriétaire du paquebot de croisière …..

Le réalisateur enfonce-t-il des portes ouvertes?

est-ce du déjà vu sans intérêt ? Si oui alors n’allez plus au cinéma.

Suffit-il de montrer une femme mannequin, avec toutes ses contradictions pour dire qu’il s’agit d’un film misogyne ? Alors il y beaucoup de travail pour les censeurs dans beaucoup de films et dans les oeuvres artistiques en général.

Henri (01.12.22)

Notes Intempestives sur « Sans Filtre » aux cramés de la bobine

Souvent je me sens l’esprit lent et je suis incapable de réagir à chaud devant certains films. Si bien que le blog me va bien, il permet un débat après le débat, aussi je m’autorise cette petite digression sur « Sans Filtre » ce mardi aux cramés de la Bobine et j’espère que je ne serai pas le seul à réagir.

Je commencerai par dire tout le bien que je pense de la présentation de Marie-Annick, qui comme d’habitude sans notes (ça m’épatera toujours) produit un commentaire riche et d’une grande clarté. Particulièrement, j’ai aimé sa présentation éclairante du cinéma de Ruben Östlund.

Ensuite, je dirai qu’un tel film a tout ce qu’il faut d’inconfort y compris pour les spectateurs confortablement assis que nous étions.

Au moment du débat, bien documenté par Marie-Annick, très rapidement, les commentaires dans la salle ont fusé sur la qualité du film : « Mal filmé, du déjà-vu, enfonçant des portes ouvertes, misogyne etc.. »

Oui, ce film a quelque chose de déjà-vu à commencer par son style et son rythme qui est celui de Ruben Östlund lui-même, « Sans filtre » ressemble à « The Square ». Il y a aussi des ressemblances avec d’autres films par exemple, le sujet de la seconde et troisième partie du film, Ruben Östlund cite : « Vers un destin insolite sur les flots bleus de l’été » de Lina Wertmüller 1974, la relation entre riches capitalistes et un matelot communiste sur un yacht, puis sur une île.

Il y a tout de même quelque chose d’unique dans ce film, c’est son genre d’humour. Sur La marchandisation des corps, le casting puis le défilé des mannequins entre Balenciaga et H&M est parfaitement vu et illustratif, (bien que ce sujet du corps marchandise ait été traité d’une manière un peu différente dans « L’homme qui a vendu sa peau » de Kaouther ben Ania 2019).

En première partie, le rapport du couple de mannequins à l’argent est original particulièrement lorsqu’on considère la situation de leur discussion (ce qu’ils vendent, comment ils gagnent leur vie, et cette tentative d’éthique égalitaire un peu décalée). En Seconde partie, il y a cette galerie des personnages, du salaud vendeur de « merdes phytosanitaires » au couple marchand de mines et de grenades etc. Le repas par temps de tempête est aussi un grand moment de cinéma qui évoque, vu de loin, « la grande bouffe » de Marco Ferreri, avec la fulgurance en plus. Le jeu des citations entre le capitaine alcoolique et marxiste et un oligarque Russe lui-même alcoolique qui cite Nixon (dans le texte) est un régal et enfin après l’explosion du bateau sous le feu de terroristes, la troisième partie : aucun ne cherche à savoir où il se trouve et il y a la prise de pouvoir d’Abigail femme de ménage (et femme aux Bretzels ) qui inverse le rapport dominant/dominé en montrant qui sont les vrais assistés (changement de jungle!). L’humour est le plus habile et le plus joyeux raccourci pour dire les choses. Tout cela est jubilatoire, plein d’idées fulgurantes, drôles dans une période où l’humour devient de jour en jour, on ne peut que le remarquer, la chose au monde la moins bien partagée.

Mais sur le fond :

« A gauche, on présente les gens riches comme égoïstes et superficiels, et les gens pauvres comme généreux et authentiques, le film essaie d’ébranler cette conception simpliste de l’être humain en soulignant que notre position dans la structure dépend aussi de la façon dont nous agissons » dit le réalisateur.

Tout de même, le film montre des riches implacables qui exigent des choses insensées et placent le personnel sous les fourches caudines : « je veux que tout le personnel se baigne ». En regard de ça, le réalisateur cherche à démontrer que c’est la situation qui détermine le rôle, autrement dit : Un pauvre placé dans la situation du riche, reproduit immédiatement les mêmes rapports de domination. Il montre que ce nouveau dominant, comme l’ancien, est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir (la pierre d’Abigail au dessus de la tête de Yaya). À cette « sociologie » pauvre et lapidaire, je n’adhère aucunement, il y a ce risque qu’elle justifie voire légitime l’existant et… avec complaisance !

Une chose me semble sûre, si ce ne sont pas les démonstrations sociologico-politiques de Ruben Östlund qui me séduisent, je les trouve confuses et ambigues, il demeure que son film est allègre, satirique, original (quoi qu’on en dise) et drôle que j’aurais regretté de ne pas l’avoir vu. J’espère que nous sommes nombreux dans ce cas…Au plaisir de vous lire!

Georges

AYA-Simon Coulibaly Gillard

Que dire de ce film ? Qu’il m’a envoûté et j’espère qu’il a envoûté les spectateurs de l’Alticiné autant que je l’ai été.

Ce premier long-métrage de Simon Coulibaly Gillard, qui a été présenté par l’ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) au festival de Cannes 2021, narre à la fois l’histoire d’une jeune fille qui veut protéger son paradis en Côte d’Ivoire et les problèmes rencontrés par les habitants de ce paradis à cause du réchauffement climatique et de la topologie des côtes de l’Afrique de l’Ouest.

Tourné en Côte d’Ivoire, à Lahou, un village de pêcheurs victime de l’érosion due au dérèglement climatique, le film suit Aya, une jeune fille à l’aube de l’adolescence qui n’a jamais connu que cette bande de sable située à 150 km à l’ouest d’Abidjan. Pourtant, elle devra bientôt partir et faire l’apprentissage d’un ailleurs, loin de sa culture et de ses croyances. Si le cinéaste témoigne de ce phénomène tragique, injectant du réel à sa fiction, il s’intéresse moins à la question politique qu’à la trajectoire intime de son héroïne.

Le réalisateur est tombé par hasard sur cet endroit, ce village, qui lui a paru paradisiaque au début, avec ses palmiers, sa longue plage de sable fin, mais c’est la découverte du cimetière et de l’impossibilité pour les habitants de réenterrer leurs morts, face à l’urgence de la montée des eaux, qui l’a fait rester un an au total.

Il lui a fallu s’affranchir de son approche européenne, scientifique et logique des choses. À travers un regard occidental, la raison de la montée des eaux dans ce village va être naturellement associée au réchauffement climatique. Or, une société n’ayant aucune histoire industrielle ne peut pas envisager ce discours. Il a donc mis de côté son raisonnement pour absorber la vision des habitants. Ils sont positifs et s’en remettent à Dieu, sans avoir besoin de plus d’explications. Le public occidental peut les trouver fatalistes. Mais non, il y a beaucoup de naturalité dans tout ça. Ils ne sont pas aigris face à ce qui leur arrive.

Sur l’île, il n’y a pas d’électricité. Cela suppose une logistique importante. Par ailleurs, Simon Copulibaly Gillard a dû avoir recours à un traducteur, car les habitants parlent le dioula. Les scènes de dialogues entre Aya jouée par Marie-Josée Degny Kokora, et sa maman interprétée par Patricia Egnabayou ont été construites grâce à une écriture mémorielle, du quotidien. Pendant le tournage, les histoires partagées par les villageois ont été mises dans la bouche d’Aya, qui est devenue une sorte de porte-parole de tout le village. C’est de cette manière que la fiction se tisse. La mère et sa fille connaissaient les thèmes du scénario, puis se livraient à l’improvisation. Entre-temps, il a fallu déterminer une action. La maman est poissonnière, quant à Aya, c’est une ado. Ce qui compte pour elle, c’est de manger et de dormir. Il fallait dramatiser cette action.

Ce qui intéressait le réalisateur dans cette histoire, c’était la petite histoire car les relations humaines n’étaient pas toujours évidentes. Pendant un an, ils ont le temps de mal se comprendre, mais aussi de se rabibocher.

En effet pour Simon Coulibaly Gillard, il était important de montrer ce qui se passe quand on a 15 ans et que l’on n’a plus de trace de son enfance. C’est cet aspect mémoriel qui l’intéressait. La grande histoire écologique et environnementale, ce village qui disparait, est une manière de souligner cette disparition de l’enfance.

Ce film nous permet de suivre l’évolution d’une jeune fille qui commence à devenir une ado, qui regarde les garçons et qui prend ses références culturelles pour acquises, sa langue, sa façon de se nourrir ou de se vêtir, et qui se fait surprendre par le monde qui l’entoure en finissant par embrasser une modernité qui l’étonne elle-même.

Est-ce que ce ne serait pas le sens de la vie ??

Marie-Christine

Spécial Amis

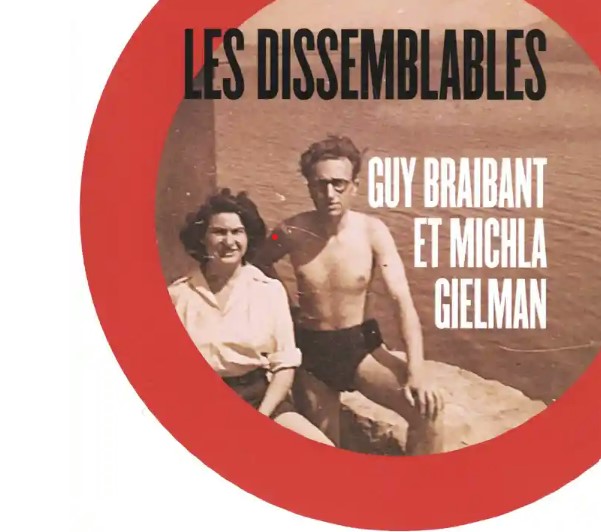

Notre amie Sylvie Braibant contributrice du Blog des Cramés de la Bobine a publié ce très beau livre :

« Journaliste indépendante, après 40 ans de carrière dans l’audiovisuel public – TF1, jusqu’à sa privatisation, puis TV5MONDE jusqu’en 2019, et aussi au Monde Diplomatique… Sylvie Braibant est la fille du juriste communiste Guy Braibant » « Voilà quelques années, alors que je lisais la notice du Maitron, le Dictionnaire biographique du mouvement social, consacrée à la biographie de Guy,

j’ai été stupéfaite par une absence, celle de Michla, qui fut sa femme durant près de 40 ans, sa compagne de lutte, une résistante, la mère de ses enfants. Nulle trace de cette histoire d’amour et de désamour, de victoires et de défaites, dans laquelle se lisent aussi les aléas de l’engagement politique, et l’effacement des femmes du récit historique », écrit Sylvie Braibant.

Aussi son livre rend-il justice à ses deux parents militants hors pair chacun dans son genre.

Les Promesses d’Hasan-Semih Kaplanoglu (2)

J’ai beaucoup aimé les Promesses d’Hasan. Formidable film, construit comme un long travelling à facettes multiples, tant au plan esthétique qu’aux réflexions auxquelles nous invite Semih Kaplanoglu dans ses superbes paysages…

La question du progrès de l’agriculture, des techniques de plus en plus productives qui entrainent l’entrée de jeunes exploitants dans un capitalisme qui se veut sans faille et oblige à des ruses, des arnaques et des compromissions, finissent par déposséder les travailleurs de la terre de toute moralité. Mais le système est ainsi fait que pour gagner des marchés (ceux de l’UE en l’occurence), il faudra toujours faire plus, traiter davantage quitte à empoisonner… Pourtant que d’humanité dans le traitement des personnages, et quel grand rôle que celui d’Hasan se démêlant de sa propre adversité, celle construite au fil d’une vie jalonnée de renoncements et de trahisons.

Alors vient le temps du pardon obligé mais qui s’avère (finalement) impossible vers les plus proches. Le vent chaud dessèche tout. L’image est soignée. Les plans fixes comme des photos (j’ai pensé aux plans d’ouvertures de séquences qu’avait choisis A.Varda dans « Sans toit ni loi”). Portraits, silhouettes, paysages et gros plans sur la nature sont remarquablement soignés ; l’image est magique… et ajoute encore par des effets spéciaux faisant surgir le rêve à l’écran.

Bref, c’est un superbe long long métrage que je recommanderai volontiers.

Pierre Oudiot

….et bienvenu à Pierre, nouveau contributeur

Festival International du Film Ornithologique-Festival de Ménigoute

De retour de Ménigoute

Parfois l’esprit tourneboulé et confus par la vision de tous ces films (plus de 40 !), je rentre à nouveau très heureux de mon passage au FIFO*, qui est devenu depuis belle lurette le festival international du film animalier ou de la connaissance et de la protection de la nature.

Mise à part mon court passage à Sainte-Soline, tout s’est passé tranquillement ! Dans l’ensemble, la production, de grande qualité, a tendance à aller vers un discours un peu convenu avec des images souvent belles, presque toujours scientifiquement justes mais malheureusement avec des commentaires roboratifs et des musiques souvent faibles transposables telles quelles d’un documentaire à l’autre. L’Iffcam – Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier – est tout proche et son emprise ; y compris sur le festival, est bien présente. Parfois trop, avec un formatage, utile sûrement, mais dont les cinéastes issu•e•s de cette formation ont visiblement du mal à s’émanciper. Donc, je ressens un sentiment (modéré) de pensée unique et de copier-coller (surtout en musique). J’entends les commentaires, souvent verbeux, convenus et un brin moralistes, fatigants parfois.

L’exemple le plus frappant selon moi est le très beau documentaire « Le Royaume des Fourmis », qui a obtenu quand même le prix du jury (un peu Iffcam peut-être ?) accompagné d’un récit relevant de L’heroic fantasy. La fourmi héroïque, morte au combat, qui a donné sa vie pour la perpétuation de la colonie… (le regard tourné vers la ligne bleue des Vosges sans doute…) Un peu puéril peut-être. J’ai passé l’âge des fables.

Mon “palmarès à moi” coincide avec le “vrai” pour le Lirou d’or (le grand prix). Le film iranien : « The Song of The Little Own ** » est une pure merveille. Sans paroles (ouf !) et quasiment sans musique, il raconte une partie de la vie de deux Chevêches d’Athéna, superbes petites chouettes. La vision de leur vie aux côtés d’autres espèces tout aussi vivantes et actives, est instructive et émouvante. Un brin anthropo-transposée mais ici ce n’est pas eux qui sont comme nous mais bien nous qui leur ressemblons. Leurs sentiments, tristesse de la perte de leur deux nichées (dues à l’activité aveugle des humains), tristesse de la séparation, inquiétude face aux dangers omniprésents, mais aussi tendresse, plaisir des retrouvailles etc. Très beau ! Magnifiquement filmé, scientifiquement juste et malheureusement également juste sur l’avenir de toute cette vie.

Un film rare de beauté simple et instructif.

Pour le reste, le palmarès ne coïncide pas vraiment avec Mon “palmarès à moi”.

J’ai eu la chance de ressentir beaucoup d’émotion en regardant le court métrage « Sanctuaire » du réalisateur belge Olivier Laval. Petite promenade dans le cimetière de Liège avec les Geais, Rougegorges, Merles et autres Écureuils, Renards etc, sans parler des Homo sapiens qui travaillent ou viennent se recueillir. Charmant et profond. Simple. Et en plus de l’absence de commentaires qui auraient pu alourdir le propos, une très belle “vraie” musique.

J’avais aussi beaucoup apprécié le premier film lors de la séance inaugurale. « Bardiva, » le prix du feu. Bien sûr il faut protéger les tigres (ils sont magnifiques et bien filmés), bien sûr il faut des touristes (des “amateurs de tigres” venus d’occident…) pour apporter de l’argent et réduire la pauvreté mais “nous ne voulons plus voir des personnes tuées par les fauves” entend-on (29 en quelques années !). Essentiellement des femmes parties ramasser le bois pour les feux domestiques. Beau questionnement.

J’ai aimé aussi :

– » Tant qu’il y aura des étoiles » est également un beau film qui montre les effets néfastes sur la vie sauvage des éclairages nocturnes et nous dit également que l’absence des étoiles touche notre imaginaire et notre perception d’un monde plus grand que notre espace immédiat.

– « Golden monkeys, braving the impossible », réalisé en Chine, est aussi très beau. La vie si semblable à la nôtre de ces primates avec leurs bonheurs et leurs malheurs. Troublant.

-« The birdcarver ». Un homme vit de ses petites sculptures en bois d’oiseaux du parc national Lagoa do Peixe, au Brésil. Sa fille, bercée par ces belles images, devient naturellement biologiste et doit quitter à regret ces lieux de son enfance pour s’engager, au loin, dans la protection de ce qui reste. Y compris ce magnifique parc qui perd inexorablement sa faune.

– J’ai beaucoup apprécié le court métrage « Cosa » – La Protection des espèces, c’est bidon ? Un animation très didactique et réjouissante sur le droit de l’environnement. Sujet majeur, souvent sec et où, au delà de son absolue nécessité, on perçoit la patte des lobbys, qui dès la conception des textes, ouvre la porte à leur détournement. Drôle et utile !

– « Birds of America« , superbe film, nous emmène en Louisiane sur les traces de Audubon et de ses peintures époustouflantes de beauté et de précision. Mais attention au découragement. Nous avons tout perdu ou presque. Il ne reste rien du Mississippi d’antan. Rien. Même pas les indiens…

– » Soigner son aile », sur le centre de soins de Faune Alfort. Soigner un pigeon ? Bravo à toutes et tous ces bénévoles.

Parmi les primés, n’oublions pas :

– » Paysans sentinelles », documentaire où l’on rencontre des paysans heureux, pratiquant une agriculture simple et respectueuse des autres êtres vivants. Une agriculture non harassante qui laisse beaucoup d’espace à une vie tranquille débarrassée du mythe « il faut nourrir la planète ». Simple et réjouissante.

-« Cocheurs », un documentaire sur ces « ornithos » qui courent partout simplement pour ajouter, cocher, une espèce non encore aperçue. Ils sont un peu « dingues » mais si sympathiques ! Le film est très bien construit et efficace. « Ah ! Monsieur, on riait, on riait ». ***

Il en reste tant…

Et enfin, mon trait de mauvaise humeur ! :

– « Naïs au pays des loups », où une toute petite fille (de 1 ans à 2 ans et demi) est embarquée, dans de rudes conditions, comme si cela allait de soi, dans des randonnées au seul plaisir de son père qui ne semble pas se demander si sa fille aimerait faire autre chose. « Amour » de la nature oblige !

– Et que dire d’un film primé, « Natura Europa », où l’on affirme qu’un tel est « bagueur professionnel » alors que cela n’existe pas et où l’on entend une Fauvette grisette sur des images de Fauvette des jardins… Bâclé, primé !?

Pour Les Cramés de la Bobine, Christian Chandellier

Palmarès :

Grand Prix du festival de Ménigoute : The Song of the Little Owl (Mehdi Nourmohammadi).

Prix Région Nouvelle-Aquitaine de la créativité : Cocheurs (Baptiste Magontier).

Prix Paul Géroudet : Houbara (Fathollah Amiri et Nima Asgari).

Prix de la Protection de la nature : Paysans sentinelles (Coraline Molinié).

Prix des clubs Connaître et Protéger la nature : Naïs au pays des loups (Rémy Masseglia).

Prix du Parc naturel régional (PNR) du Marais poitevin : Waves beneath the Water, secrets of freshwater life revealed (Arthur De Bruin).

Prix Paysages : Natura Europa – Quand passent les oiseaux (Thierry Ragobert).

Prix du jury : Le royaume des fourmis (Lucas Allain et Nicolas Goudeau-Monvois).

Prix Crédit agricole (meilleur court-métrage) : Corps à cors (Vincent Benedetti-Icart et Hippolyte Burkhart-Uhlen).

Trophées de l’art pour la nature : Laurent Echenoz (catégorie photographie), Elsa Bugot (catégorie peinture, illustration et dessin) et Philippe Guilbeau (catégorie sculpture).

*Festival International du Film Ornithologique

** Voir les détails (réalisateurs•trices, auteurs•trices etc.) sur le site du FIFO

***Cyrano de Bergerac, Acte V, scène VI

LES PROMESSES D’HASAN-Semih Kaplanoglu

Des champs de blé desséché à perte de vue, la caresse du vent sur les visages burinés ou les feuilles miroitantes d’un arbre centenaire, le temps arrêté sous une tonnelle autour d’un verre amical à l’ombre d’un sycomore – « Les Promesses d’Hasan », film turc de Semih Kaplanoğlu, projeté dans la sélection Un certain regard au festival de Cannes 2021, nous captive par des images envoûtantes, entre tableau impressionniste digne de Monet ou Renoir et nature morte à la Chardin avec une coupe de fruits, de pulpeuses tomates pourtant menacées ou de brillantes pommes un peu trop sulfatées.

Le spectateur semble en effet plongé dans cette campagne anatolienne immémoriale, épousant le point de vue et l’âpre vie d’Hasan, paysan traitant ses arbres fruitiers avec application, cultivant son champ de tomates ou s’adressant à ses ouvriers agricoles avec la sobre passion et la parole économe du terrien. Sa silhouette longiligne, ses gestes mesurés à l’image d’une activité lente et patiente accordée au rythme de la nature nous le rendent a priori d’autant plus sympathique que ses journées sont ponctuées ou couronnées par un vere bu avec des amis ou le bonheur vespéral de retrouver son épouse, qui semble veiller sur lui et la maisonnée comme un ange gardien, de toute sa tendresse diffuse ou de sa prudence avisée, à peine plus bavarde.

Et quand, appelé par son journalier, il doit quitter son tracteur pour rencontrer un ingénieur appelé à ériger un pylône électrique au beau milieu de son champ ou qu’il se réjouit avec sa femme d’avoir été élu (par le tirage au sort et par Allah, assurément) pour faire le pèlerinage de La Mecque tant rêvé d’elle, quelle sympathie n’inspire-t-il pas ! Quelle image d’une tranquille humanité soumise à une administration kafkaïenne ou aux lois de la mondialisation n’offre-t-il pas, surtout quand un grossiste prétend lui acheter ses tomates pour une somme dérisoire, au prétexte qu’il ne pourra les vendre qu’en Turquie, que ses pesticides, pourtant vendus par l’Union européenne, les rendent inexportables sur notre continent !

Et pourtant se dessine au fil du film le portrait d’un agriculteur moins victime que roublard et retors, pour ne pas dire prêt à écraser les autres pour défendre ses intérêts – aussi gentil qu’il ait pu paraître d’abord, surtout lorsqu’Emine son épouse, bien renseignée, lui susurre qu’un paysan voisin, endetté et mal avisé dans sa récolte de pommes, va devoir vendre son champ et qu’un « généreux » repreneur pourrait faire main basse sur son bien en circonvenant le banquier…Ce n’est pas le moindre mérite de ce film, ode à la nature, de disséquer l’avarice et les turpitudes de l’âme humaine, sans qu’il paraisse y avoir solution de continuité ou opposition entre l’homme et la terre mais âpre nécessité d’une lutte où on ne sait trop si c’est la nature qui est ingrate ou l’homme égoïste et carnassier. Toujours est-il qu’Hasan joué par un remarquable Umut Karadağ, inspire un curieux mélange de franche sympathie et de lente répulsion, en une image d’autant plus trouble que son amour conjugal et sa piété apparemment sincère le poussent à ce pèlerinage à La Mecque pour se laver de ses fautes et se faire digne hadji.

On découvre peu à peu un homme prêt à circonvenir un banquier qui lui procure des informations inédites, à acheter un juge pour faire passer sans vergogne la ligne à haute tension dans le champ de son voisin sans le prévenir ni s’émouvoir du problème, un homme fidèle à son ami cordonnier mais qui n’a pas hésité à léser gravement un proche qui le lui reproche amèrement autour d’un verre solitaire…Et la fable bucolique de dire un monde sans pitié, où l’agriculteur semble, sinon aussi coupable que ses exploiteurs, du moins bien complice de sa propre aliénation, de passer d’une initiation symbolique à un délit d’initiés.

L’émotion nous saisit pourtant à la fin lorsqu’Hasan, rattrapé par son passé, et pas assez riche pour payer le pèlerinage, va trouver son frère, contre toute attente, pour implorer son pardon, comme avec l’ami récalcitrant. Mais là où le frère semble avoir tout oublié, où la médiation de la belle-soeur, l’accueil favorable et la promenade dans un champ semblent promettre une possible réconciliation à l’ombre d’une tonnelle ou d’une marche rédemptrice, la maladie d’Alzheimer a fait son oeuvre. Son propre frère ne reconnaît pas Hasan.

Il est trop tard pour le pardon, l’impossible pardon des offenses commises, qui se donne et ne s’achète pas, qu’il faut mériter et cueillir à temps, comme un fruit mûr.

Claude

LEILA ET SES FRERES-SAAED ROUSTAEE

On ne les voit pas passer, ces 165 minutes qu’on craignait vouées à une longue ou didactique fresque historique (tant l’actualité iranienne est brûlante depuis plusieurs années), à une chronique sociale démonstrative – et dont certains critiques voudraient retirer quelques longueurs, comme si un film aussi foisonnant et fiévreux que Leila et ses frères (2022) n’avait pas une puissance, une dynamique en quelque sorte organiques. Qu’importe ou plutôt quel dommage que Saaed Roustaee, jeune cinéaste de 32 ans, ait été oublié par le jury du festival de Cannes dont faisait pourtant partie son éminent compatriote Asghar Farhadi – sans parler de la censure en juin dernier des autorités iraniennes sur un opus aussi subversif, qui n’aurait pas daigné passer sous les fourches caudines de l’office central du cinéma avant de concourir aux festivals étrangers : on se sent emporté dans cette famille patriarcale par un tourbillon de paroles, par les bouffées d’amour-haine d’une fratrie qui se débat contre l’égoïsme cupide et la pitoyable tyrannie d’un père castrateur aux moues puériles, dodelinant et dégoulinant d’ambition sociale, prêt à tout pour cacher sa « misère » (ou son magot ?) et acheter auprès de ses cousins le prestige dérisoire d’éphémère parrain du clan au prix de la réussite économique de ses enfants devenus propriétaires d’une boutique dans un centre commercial.

Certes, la première heure met lentement – mais sûrement – en place une action dont il faut bien saisir les différentes strates ou tonalités , cerner les nombreux personnages, mesurer la complexité générique aussi, entre drame, ou comédie ?, familial(e), chronique sociale et film politique. Le troisième opus de Saaed Roustaee emprunterait en effet tant au Parrain de Coppola qu’à Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola s’il n’était aussi – d’abord ? – un formidable cri de souffrance face au déclassement social, à l’appauvrissement de la classe moyenne (phénomène également occidental), aux inégalités criantes emblématisées et comme mises en abyme ici au sein de cette famille Jourablou où les parents pauvres (Leila et ses 4 frères au chômage) végètent et lorgnent chaque jour sur les riches cousins qui les méprisent et les humilient : du début, la cousinade de patriarches aux funérailles du grand-père, à la fin – le mariage où valsent les billets avec les danseurs – on sent l’opulence et la morgue de ce cousin qui n’hésitera pas à expulser le père pourtant proclamé parrain qui avait réuni les 40 pièces d’or du premier et plus prestigieux cadeau de mariage mais que Leila a volées pour acheter la boutique ; plus encore, la servilité du père, Harpagon aux cassettes révélées par sa fille (dans un dossier de fauteuil) – dos voûté en courbettes quêteuses et mines piteusement chafouines – témoigne de cette servitude volontaire des pauvres dénoncée en son temps par La Boétie : le chef de famille, monstre d’égoïsme, est prêt à tout pour un peu de reconnaissance – et ses enfants, en-dehors de Leila et Alireza, aux combines les plus tordues – Manouchehr devra s’exiler pour échapper au fisc et aux démons de sa famille, Fahrad se perdre dans le fantasme culturiste face aux matches de catch à la télévision et Parvis, le père obèse (par malbouffe ou déprime), se contenter d’un petit boulot d’homme de ménage, de nettoyage des chiottes.

Une double dénonciation, politique et économique, parcourt le film, au point que le cinéaste, dans le contexte tragique des luttes sanglantes des femmes iraniennes pour se débarrasser du voile et de la jeunesse pour abattre le régime des mollahs, peut comparer l’émergence d’un cinéma persan subversif (avec Jafar Panahi ou Mohammad Rasoulof récemment emprisonnés) à l’apparition du néo-réalisme italien sur les ruines du fascisme… L’aspect économique est traité habilement, de manière rarement démonstrative (en-dehors de la scène d’ouverture, en vue aérienne et plans de foule, des ouvriers en colère) – bien plutôt allusive, avec les tweets de Donald Trump, les sanctions internationales, la course effrénée des quatre frères d’un bureau de change à l’autre, face à la dévaluation de la monnaie et à la perte de la valeur-or de la fortune paternelle.

Pour le féminisme, ce n’est pas le moindre paradoxe que Leila, la sœur protectrice, pourtant voilée et vouée à la tradition, à sa famille, soit la plus virulente, avec la rage du désespoir, à dénoncer la turpitude de son père, la soumission de sa mère et la pusillanimité de son frère Alireza, le seul homme un peu positif de l’histoire, qui se délestera de ses scrupules familiaux et de sa lâcheté sociale (il fuit l’émeute des ouvriers casqués réclamant leur dû à la fermeture de l’usine) pour lancer un pavé sur une vitre de son usine ou affronter le cousin arrogant et saccageur du rêve paternel…Personnage émouvant, bouleversant même, joué par Navid Mohammadzadeh, là où Taraneh Alidoosti, dans le rôle de Leila, si excellente soit-elle, cinglante dans ses propos, habitée par une révolte jamais apaisée, animée par une conscience aiguë de l’enfermement familial, semble ne jamais lâcher prise, et trop rarement s’abandonner à la joie ou à la tendresse – sur la terrasse avec Alireza, au départ de Manouchehr à l’aéroport…

Les dialogues tendus de Leila et Alireza, sans scorie – regards intenses et amour sans concession – ponctuent le film, non pour délivrer le message politique ou familial du réalisateur mais pour suggérer la violence émotionnelle, la dimension dramatique, shakespearienne (de l’aveu même de Roustaee) d’une action portée moins par un scénario complexe ou préétabli que par la parole, par les palpitations de l’espérance et les désillusions du réel. Le frère incarne ici la réflexion, l’hésitation, le dilemme, entre volonté de prendre du recul (sinon de fuir) et attachement viscéral à sa famille tandis que la sœur, instinctive, tout d’un bloc, vibre d’amour-haine pour les siens, dominant sa mère si falote, prête à mettre en danger l’honneur de son père en volant l’argent pour l’achat de leur boutique et à vomir à son père ses quatre vérités, en madone crucifiée, qui a dû renoncer, sous la pression paternelle, à l’homme aimé entrevu, retrouvé un instant dans un reflet vitré. L’un de ces écrans qui miroitent ça et là, la barrière de la douane, le carreau cassé à l’usine par Alireza enfin révélé à la lucidité, à la maturité, à la révolte… La raison coupable, empêchée, si faible face à l’instinct, la conscience, l’amour dans leur véhémence inapaisée : le duel entre ce frère (trop ?) réfléchi et sa sœur en colère est superbe et comme irréconcilié, sans jamais un mot ou un geste explicite de tendresse, comme si la vérité s’en moquait, que l’enjeu fût plus noble et plus exigeant, à un autre niveau…C’est dans l’intimisme que le cinéaste est le plus convaincant, que l’épique s’incarne, que la tragédie shakespearienne se noue : le huis-clos de l’appartement familial, construit par le chef opérateur, où les (pourtant grands) enfants dorment ensemble, interdit toute intimité et crée une familiarité aussi insupportable par moments que potentiellement fraternelle, une oscillation exaspérée entre cohésion et promiscuité…Comment voulez-vous dans ces conditions que la parole ne soit pas tonitruante, le ton toujours agressif, l’implosion imminente – tropisme socio-culturel des milieux défavorisés qu’analyse dans sa propre famille une certaine Annie Ernaux, récent prix Nobel de littérature ?

Le film commençait par un montage alterné et des images assez étourdissantes, passant du privé au public, de l’intimité au collectif : le gros plan sur un vieil homme solitaire, le père, Esmail, fumant une cigarette au soleil, priant avant de retrouver ses cousins ; la plongée sur une quasi-émeute d’ouvriers mis brutalement au chômage par la fermeture de l’usine et à qui l’on ordonne, menaces à l’appui, de ne pas réclamer le salaire dû depuis… un an ; la contre-plongée sur un corps de femme en pleine séance de massage, dont on devine l’abandon malaisé aux soupirs appuyés et aux tapotements énergiques du praticien. Leila entre en scène : elle sera l’héroïne douloureuse, impossible, de cette histoire, de cette chronique d’une défaite annoncée.

Leila et ses frères se referme sur une scène magnifique, centrée sur Alireza dont une nièce (une fille de Parviz) fête son anniversaire au milieu des flonflons, des ballons et des jeunes filles en fleur, là où pleuvaient les dollars chez les cousins, exclusivement mâles, dans leur palais doré : au même moment, le fils, qui a tant pesé pour rendre au père l’argent repris pour la boutique (Leila ayant cédé), considère le vieil Esmail apparemment assoupi, un bras relâché ; il se rend bientôt compte qu’il est mort ; effondré, il lui ferme les paupières, tandis que la fête continue, insoucieuse du destin.

« Je m’en irai bientôt au milieu de la fête / Sans que rien manque au monde immense et radieux » – écrivait Victor Hugo à la fin de « Soleils couchants » dans ses Feuilles d’automne.

La vie, la mort. Le pardon et l’amour, les loyautés à trahir – les fidélités à reconquérir. Tout est réconcilié.

Claude